障害年金を申請したいけれど、「受診状況等証明書」って何?どうやって取得するの?初診日が曖昧で不安…そんな風に悩んでいませんか?

この記事では、受診状況等証明書に関する疑問を解消し、スムーズな障害年金申請をサポートします。

この記事を読めば、受診状況等証明書の取得方法から書き方、万が一取得できない場合の対処法まで、必要な情報が全て手に入り、安心して申請に臨めるようになります。

障害年金専門の社会保険労務士が、具体的な事例を交えながら分かりやすく解説します。

この記事では、受診状況等証明書の役割、取得方法、書き方、ない場合の対処法、よくある質問などを網羅的に解説しています。

障害年金と初診日の関係:なぜ証明が必要なのか?

障害年金を受給するためには、一定の要件を満たす必要がありますが、その中でも特に重要なのが「初診日」です。

初診日とは、障害の原因となった病気やケガで初めて医師の診察を受けた日のことを指します。

では、なぜ障害年金の請求において、初診日の証明がこれほど重要なのでしょうか?その理由を詳しく見ていきましょう。

初診日が支給要件に与える影響

障害年金は、初診日に加入していた年金制度(国民年金または厚生年金)に基づいて支給されるため、初診日がどの年金制度に加入していたかを判断する重要な基準となります。

また、初診日によって保険料納付要件の確認や、障害等級の認定にも影響が出る場合があります。

具体的には、初診日に厚生年金に加入していれば障害厚生年金、国民年金に加入していれば障害基礎年金が支給対象となります。

このように、初診日を正しく特定し、証明することは、どの種類の障害年金を受給できるかを左右する、障害年金受給のための最重要課題といえます。

初診日を証明できない場合のリスク

もし初診日を証明できない場合、どんなに障害の状態が重く、保険料をきちんと納めていたとしても、障害年金を受け取れない可能性があります。

初診日が不明確だと、どの年金制度から給付を受けるべきか、保険料納付要件を満たしているかなどを確認することができないためです。

つまり、初診日の証明は、障害年金受給の可否を大きく左右する、非常に重要な要素なのです。

初診日を証明する原則的な方法:受診状況等証明書とは

障害年金の申請において、初診日を証明する最も一般的な方法は、「受診状況等証明書」という書類を提出することです。

この証明書は、初めて医師の診察を受けた医療機関(初診の医療機関)に作成してもらう必要があります。

では、この受診状況等証明書とは具体的にどのようなもので、どのような役割を果たすのでしょうか?

詳しく見ていきましょう。

受診状況等証明書の役割と重要性

受診状況等証明書は、初診日を証明するための重要な資料です。

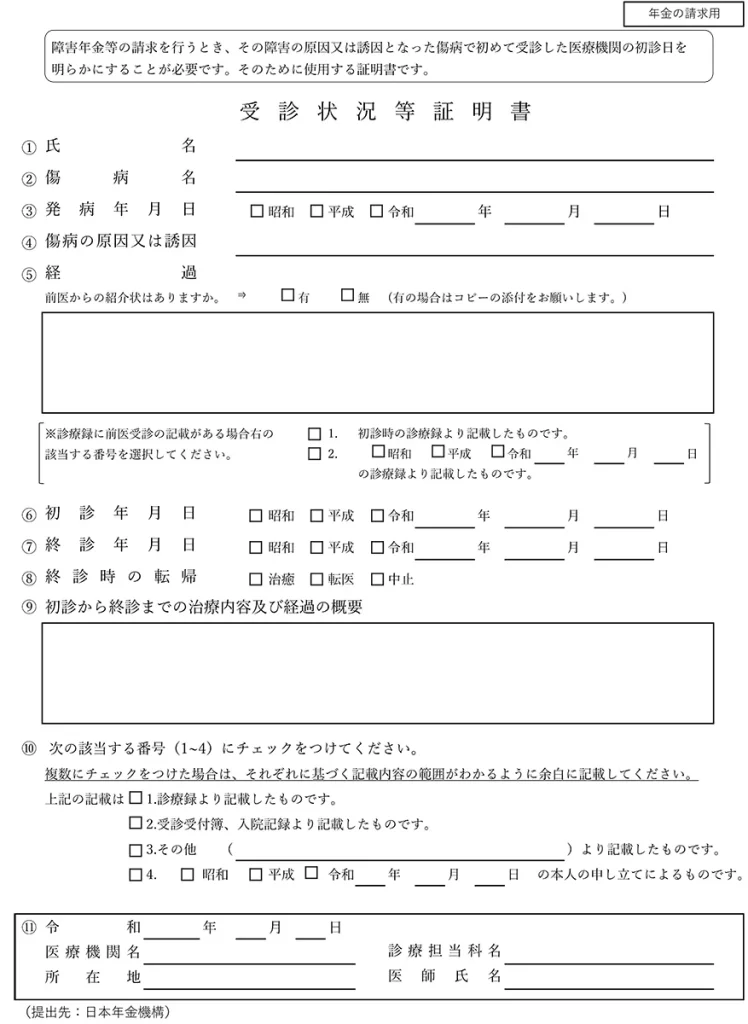

この書類には、患者の氏名、傷病名、初診日、治療内容など、初診日を特定するために必要な情報が記載されています。

年金機構はこの証明書に基づいて初診日を認定するため、内容の正確性が非常に重要です。もし内容に不備があると、年金の支給が遅れたり、最悪の場合は支給されない可能性もあります。

そのため、受診状況等証明書は、障害年金申請において非常に重要な役割を担っていると言えます。

受診状況等証明書の記載項目と確認すべきポイント

受診状況等証明書には、いくつかの重要な記載項目があります。

これらの項目をしっかりと確認することで、不備を防ぎ、スムーズな申請に繋げることができます。具体的にどのような項目を確認すべきか、見ていきましょう。

空欄の項目はないか?:不備を防ぐためのチェック

受診状況等証明書を受け取ったら、まず全ての項目に記入があるかを確認しましょう。

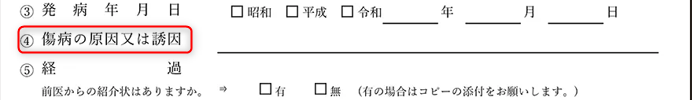

特に、「④傷病の原因または誘因」など、不明な場合は「不明」「不詳」と記載してもらうように依頼しましょう。

空欄があると、年金機構から問い合わせがあり、手続きに時間がかかってしまう可能性があります。些細なことと思わずに、しっかりと確認することが大切です。

傷病名の違いは問題ない?:よくある疑問を解消

受診状況等証明書に記載されている傷病名が、現在の診断名と異なっている場合があります。

これは、初診時から現在までの間に病名が変わったり、当初は明確な診断がつかなかったりすることが原因です。

したがって、傷病名が異なっていても、それだけで初診日が認められないということはありません。

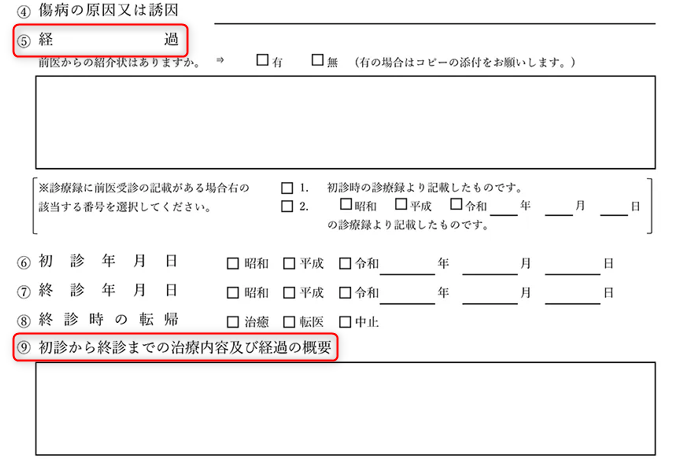

重要なのは、「⑤発病から初診までの経過」や「⑨ 初診から終診までの治療内容及び経過の概要」、そして「病歴就労状況等証明書」などの他の資料と合わせて、請求傷病に関連した症状に関する受診であることが総合的に判断されることです。

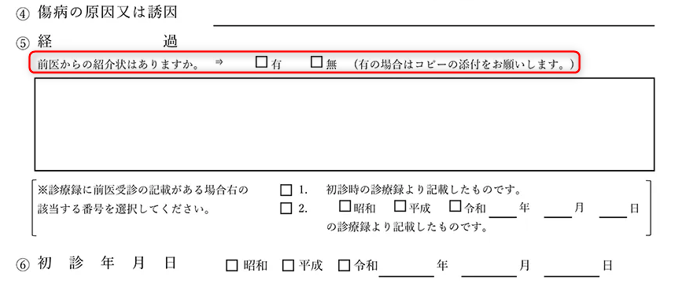

紹介状の有無と初診日の関係性

受診状況等証明書の「⑤ 前医からの紹介状はありますか」の項目で「有」に〇がついている場合は、紹介状のコピーを添付してもらうことが望ましいです。

紹介状があるということは、その証明書を発行した医療機関よりも前に受診した医療機関(前医)が存在することを示唆します。

もし紹介状の内容から前医の受診日が初診日と判断できる場合は、本来は前医に受診状況等証明書を作成してもらう必要があります。この点は、初診日の特定において非常に重要なポイントとなります。

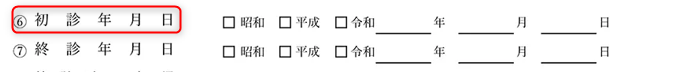

初診年月日の記載と確認

受診状況等証明書の「⑥ 初診年月日」は、まさに初診日そのものを表す重要な項目です。

この欄が空欄になっていないか、記載されている日付に間違いがないかを必ず確認しましょう。

この日付が、障害年金の受給資格を判断する上で非常に重要な基準となります。

「診療録より記載」の確認:証明の根拠

受診状況等証明書の「⑩ 次の該当する番号(1~4)に〇印をつけてください」という項目で、「1 診療録より記載したものです」に〇がついているかを確認しましょう。

に〇印をつけてください.png)

「診療録」は、医師が診療内容を記録したもので、最も信頼性の高い情報源とされています。

もし「2 受診受付簿、入院記録より記載」「3その他より記載」「4 本人の申し立てよるもの」に〇がついている場合は、診療録に基づく証明ではないため、他の書類と併せて提出する必要があるなど、初診日の証明としては不十分な場合が多いです。

初診の医療機関で証明書が取得できない場合の対処法

初診日に受診した医療機関で受診状況等証明書を取得するのが原則ですが、様々な理由で取得できないケースも少なくありません。

例えば、カルテが廃棄されていたり、医療機関が廃院していたりする場合などが考えられます。

では、このような場合、どのように初診日を証明すれば良いのでしょうか?諦める前に、以下の対処法を検討してみましょう。

受診状況等証明書が取得できない場合の具体的な状況

受診状況等証明書が取得できない状況はいくつか考えられます。

代表的な例としては、以下のようなものが挙げられます。

- カルテの保存期間経過: 医療機関にはカルテの保存義務期間が定められており、期間を過ぎると廃棄される場合があります。

- 医療機関の廃院: 初診時の医療機関が既に廃院している場合、証明書の発行を依頼することができません。

- 医療機関の移転: 医療機関が移転し、過去のカルテが保管されていない場合もあります。

- その他: 火災や水害などでカルテが消失した場合なども考えられます。

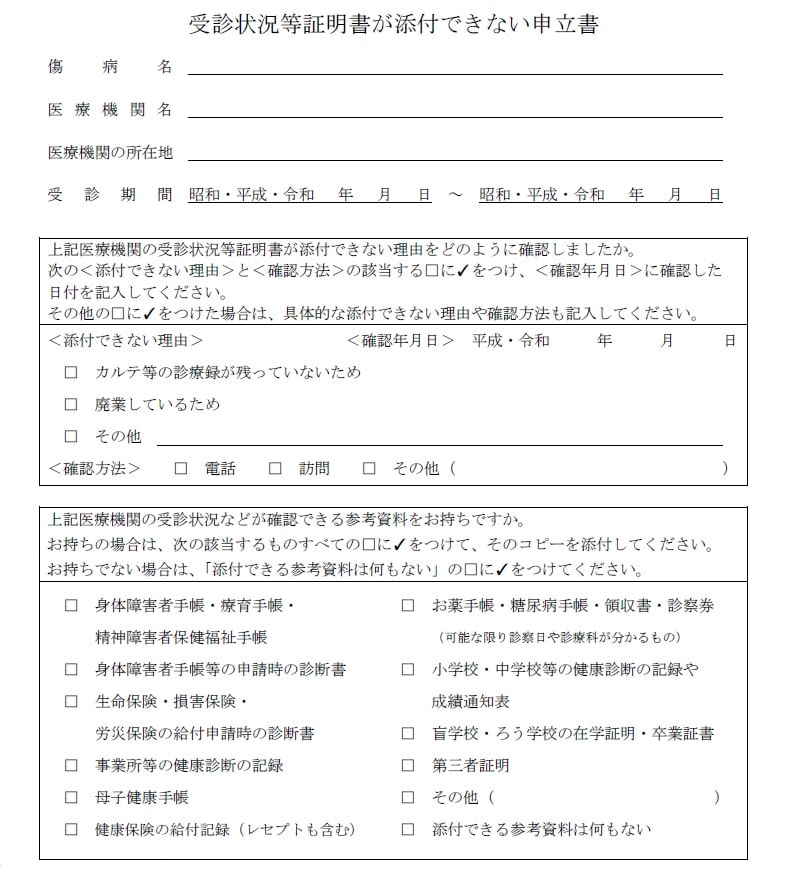

受診状況等証明書が取得できない場合

「受診状況等証明書が添付できない申立書」を提出することで、事情を説明することができます。

この申立書には、証明書を取得できない理由や、初診日を推定する根拠となる情報などを詳しく記載します。

受診状況等証明書が取得できない場合でも、初診日を証明するための代替手段はいくつか存在します。

- 診察券: 初診時の医療機関の診察券は、受診日を特定する手がかりとなる場合があります。

- 領収書: 医療費の領収書には、受診日や医療機関名が記載されている場合があります。

- お薬手帳: 処方された薬の情報が記載されたお薬手帳は、受診日や医療機関を特定するのに役立ちます。

- 健康診断の結果: 健康診断で異常が見つかり、その後医療機関を受診した場合、健康診断の結果が初診日を推定する根拠となることがあります。

- 紹介状: 他の医療機関からの紹介状があれば、紹介元の医療機関の受診日がわかる場合があります。

- 第三者からの証言: 親族や知人など、初診時の状況を知る人物からの証言も、状況によっては有効な証拠となり得ます。

- その他資料: 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、労災関係の書類、生命保険・損害保険の給付申請時の診断書なども、初診日を証明する補助資料となる可能性があります。

年金機構はこの申立書と他の資料を総合的に判断し、初診日を認定するかどうかを決定します。

諦めずに、手元にある資料を整理し、年金事務所や社会保険労務士に相談してみることをお勧めします。

受診状況等証明書を省略できるケース

ここまで、初診日を証明するための重要な書類である「受診状況等証明書」について詳しく解説してきましたが、実は、特定のケースにおいては、この証明書の添付が不要となる場合があります。

では、どのような場合に受診状況等証明書を省略できるのでしょうか?以下で詳しく見ていきましょう。

初診と診断書作成の医療機関が同一の場合

初診を受けた医療機関と、障害年金の診断書を作成してもらう医療機関が同じ場合、診断書が受診状況等証明書の役割を兼ねるため、別途受診状況等証明書を用意する必要はありません。

これは、診断書の中に初診日に関する情報が含まれているためです。具体的には、診断書の以下の2つの日付を確認しましょう。

「傷病のために初めて医療機関を受診した日」: この項目には、今回の障害の原因となった傷病で初めて医療機関を受診した日付が記載されています。

「診断書作成機関における初診日所見|初診年月日」: この項目には、診断書を作成した医療機関における初診日が記載されています。

これらの2つの日付が一致していれば、その日付が初診日として認められます。

もし日付が異なっている場合は、原則通り、初診の医療機関に受診状況等証明書を作成してもらう必要があります。

知的障害を請求傷病とする場合

知的障害を原因とする障害年金を請求する場合、特に生来性の知的障害(生まれつきの知的障害)の場合は、「初診日=出生日」という扱いになるため、受診状況等証明書の添付を省略することができます。

これは、知的障害が先天的なものであり、出生日が障害の発生日とみなされるためです。

ただし、この特例が適用されるのは、以下の条件を満たしている場合に限ります。

診断書の「障害の原因となった傷病名」に「知的障害」(または精神発達遅滞)と明記されていること。

注意点として、知的障害を持つ方でも、知的障害以外の病気やケガ(例えば、事故による視力障害など)を原因として障害年金を請求する場合は、その原因となった病気やケガで初めて医師の診察を受けた日が初診日となり、原則通り受診状況等証明書が必要となります。

また、出生後の病気や事故などが原因で知的障害となった場合(後天性の知的障害)も、「初診日=出生日」の特例は適用されず、原則通りの手続きが必要となります。

まとめ:初診日の証明は障害年金受給の第一歩

この記事では、障害年金申請における「初診日」の重要性とその証明方法について詳しく解説してきました。

初診日は、障害年金の受給資格や年金額を左右する非常に重要な要素です。

改めて、この記事の要点をまとめます。

初診日の重要性

初診日は、どの年金制度(国民年金または厚生年金)から給付を受けるかを決定する重要な基準となります。

初診日によって、保険料納付要件の確認や障害等級の認定にも影響が出る場合があります。

初診日を証明できない場合、障害年金を受け取れない可能性があります。

初診日の証明方法

原則として、「受診状況等証明書」を初診の医療機関に作成してもらう必要があります。

受診状況等証明書が取得できない場合は、「受診状況等証明書が添付できない申立書」を提出します。診察券、領収書、お薬手帳、紹介状などを併せて提出します。

初診と診断書作成の医療機関が同一の場合や、知的障害を請求傷病とする場合は、受診状況等証明書の添付を省略できる場合があります。

最後に:困った時は専門家に相談を

初診日の特定や証明は、複雑なケースも多く、ご自身だけで判断するのが難しい場合もあります。

もし、初診日がどうしてもわからない、証明するための資料が見つからないなど、お困りの場合は、年金事務所や社会保険労務士などの専門家に相談することをお勧めします。

専門家のアドバイスを受けることで、スムーズに手続きを進めることができるでしょう。

この記事が、障害年金申請を検討されている皆様のお役に立てれば幸いです。