突然の脳出血で生活が一変し、将来への不安を抱えていらっしゃる方も多いのではないでしょうか。「リハビリ中だから」「症状が安定していないから」と申請をためらっている方もいらっしゃるかもしれません。しかし、実は脳出血後のリハビリ中でも障害年金の申請は可能です。

この記事では、実際に障害基礎年金2級を受給できた方の具体的な事例を基に、申請の時期や医師の診断書作成のポイントについて、分かりやすく解説していきます。

脳出血での障害年金受給の可能性

脳出血による後遺症は、障害年金の受給対象として広く認められています。症状固定を待たずとも、一定の条件を満たせば申請が可能です。具体的な受給の条件や申請のタイミングについて確認していきましょう。

障害年金を受給するためには、まず3つの基本的な要件を満たす必要があります。1つ目は初診日に公的年金に加入していること、2つ目は保険料納付要件(直近1年間に未納がない等)を満たしていること、そして3つ目は日常生活や就労に支障をきたす程度の障害が残っていることです。

特に注目していただきたいのは、障害認定日(原則として初診日から1年6ヶ月を経過した日)前でも、脳血管疾患(脳梗塞や脳出血など)で身体にマヒが残った場合で、医師が「症状固定」と診断書に書けば、最低6ヵ月は待たないといけませんが、1年6ヵ月を待たずに請求ができます。

障害年金の等級判定において、医師による診断書での所見が重要な判断材料となります。2級の認定では、片麻痺があり家庭内での日常生活動作に常に支援が必要な状態や、失語症により意思疎通が著しく困難な場合が該当します。また、座位または立位が不安定で、継続的な就労が困難な状況も2級の対象となります。

一方、3級では、軽度の片麻痺があり一般就労が制限される場合や、言語障害により意思疎通に一部支障がある場合、長時間の立位や歩行が困難な状態などが認定の目安となっています。

申請のタイミングについては、原則として障害認定日である初診日から1年6ヶ月後以降となります。ただし、症状が重度で長期に渡り継続することが明らかな場合は、1年6ヶ月を待たずに請求できる場合もあります。この場合、医師による詳細な所見が必要となりますので、主治医とよく相談することが大切です。

また、請求が遅れてしまった場合でも、事後重症請求として現在の症状での請求が可能です。ただし、さかのぼっての受給には制限がありますので、症状や状況が整い次第、できるだけ早めに申請することをお勧めしています。

申請のタイミングは、症状の程度や回復状況によって個人差があります。ご自身の状態をしっかりと医師に相談し、適切な時期を見極めることが重要です。

実際の受給事例を詳しく解説

障害年金の受給を実現できた具体的な事例をご紹介します。この事例を通じて、申請から認定までの流れや、家族ができるサポートについて詳しくお伝えします。

ある日突然、50歳代の会社員の山田さん(仮名)が職場で脳出血を発症しました。救急搬送後、一命は取り留めたものの、左半身の麻痺が残り、言語障害も見られる状態が続きました。入院時から介護の心配をされていた奥様は、病院のソーシャルワーカーから障害年金の話を聞き、申請を検討し始めました。

最初は「まだリハビリ中だから」「良くなるかもしれないから」と申請をためらっていた奥様。しかし、入院費用や今後の生活費への不安が大きくなる中、医師から「回復には長期的なリハビリが必要」と説明を受け、申請を決意されました。

入院から3ヶ月が経過した時点での山田さんの状態は、杖があれば短距離の歩行は可能なものの、左半身の麻痺により長時間の歩行や細かい動作が困難でした。また、構音障害が残り、会話にも時間がかかる状況でした。病院での生活では、食事や着替え、トイレなど、基本的な動作に介助が必要な場面が多くありました。

主治医との相談では、「今後もリハビリは継続的に必要」「就労は当面困難」との見解が示されました。このような状態を踏まえ、障害年金の申請を行うことになりました。

申請の準備では、リハビリ担当医師の詳細な所見が重要な役割を果たしました。日常生活動作の具体的な状況や、介助が必要な場面について、医師に丁寧に説明していただいたことで、より実態に即した診断書を作成することができました。

申請から3ヶ月後、山田さんには障害基礎年金2級が認定されました。年間約80万円の年金を受給できることになり、リハビリに専念できる環境が整いました。奥様は「もっと早く申請すれば良かった」と話されています。

この事例から学べる重要なポイントは、1年6ヵ月を待たずに請求ができるという点です。また、医師やリハビリスタッフと密に連携を取り、現在の生活状況や困難な点を具体的に伝えることで、より適切な診断書を作成していただけることも分かりました。

医師の診断書作成で押さえるべきポイント

障害年金の認定において、医師の診断書は最も重要な書類です。どの医師に依頼すべきか、どのような症状を詳しく記載してもらうべきか、実際の経験を基に具体的なポイントをご説明します。

診断書の作成依頼は、患者様やご家族にとって大きな不安要素となることが少なくありません。特に脳出血の場合、総合病院での治療後にリハビリ病院へ転院されるケースが多く、「どちらの病院に依頼すべきか」という判断に迷われる方も多いようです。

まず、診断書作成の依頼先について重要なアドバイスをさせていただきます。脳出血の場合、急性期の治療を行った総合病院よりも、現在のリハビリ状況を詳しく把握しているリハビリ病院の医師に依頼することをお勧めしています。その理由は、日常生活動作の具体的な状況や、介助が必要な場面をより正確に評価できるためです。

診断書には、医学的な所見に加えて、実際の生活における困難さを具体的に記載してもらうことが重要です。例えば、「左半身の麻痺がある」という医学的な所見だけでなく、「階段の昇り降りに介助が必要」「食事の際に左手が使えず介助が必要」といった具体的な状況の記載が、障害の程度を正確に伝えることにつながります。

主治医との相談時には、以下のような日常生活での具体的な状況を詳しく伝えることをお勧めします。

- 着替えや入浴時にどの程度の介助が必要か

- 食事でどのような困難があるか

- 家庭内での移動はどの程度自立しているか

- 言語障害がある場合、具体的なコミュニケーションの困難さ

また、リハビリの経過についても重要な記載事項となります。「どの程度回復したか」だけでなく、「今後どの程度の回復が見込めるか」という医師の見立ても、診断書の重要な要素となります。

診断書の作成を依頼する際は、事前に医師に障害年金の申請を考えていることを伝え、相談の時間を設けていただくことをお勧めします。慌ただしい診察時間の中では十分な状況説明が難しい場合もあるため、必要に応じて医療相談室などを通じて相談時間を確保することも検討してください。

特に注意していただきたいのは、医師に遠慮して症状を控えめに伝えてしまうことです。「良くなっているところを見せたい」という気持ちは理解できますが、診断書作成の際は、困っている状況を具体的に伝えることが重要です。医師は患者さんやご家族から伝えられた情報を基に、医学的な見地から適切な診断書を作成してくださいます。

スムーズな申請のためのチェックポイント

障害年金の申請手続きは複雑に感じられるかもしれません。しかし、準備すべき書類や手順を整理すれば、決して難しいものではありません。ここでは、実際の申請経験を基に、スムーズな申請のためのポイントをご説明します。

申請の準備段階で、多くの方が「どの書類が必要なのか」「手続きの順番はどうすればよいのか」といった不安を抱えています。実は、その不安こそが申請を遅らせてしまう大きな要因となっています。ご安心ください。一つずつ確実に進めていけば、必ず道は開けます。

まず、申請に必要な基本書類について説明させていただきます。障害年金の請求書は、年金事務所で入手するか、日本年金機構のホームページからダウンロードすることができます。請求書と合わせて、年金手帳(基礎年金番号が分かるもの)、戸籍謄本、住民票、医師の診断書などが必要となります。

特に重要なのは、初診日を証明する書類です。脳出血の場合、救急搬送された病院の診療録(カルテ)や救急搬送証明書が有効な証明となります。病院によっては診療録の開示に時間がかかる場合もありますので、早めに申請することをお勧めします。

ご家族による代理申請も可能です。その場合は、委任状の提出が必要となりますが、本人の意思確認が困難な状況であれば、医師の意見書で代替することもできます。入院中の方の場合、医療ソーシャルワーカーに相談すると、申請手続きについての具体的なアドバイスを得られることも多いようです。

申請書類の記入では、特に「病歴・就労状況等申立書」の作成に時間がかかることがあります。発症時の状況から現在に至るまでの経過を、できるだけ具体的に記載することが重要です。日付や出来事を正確に思い出すのは難しいかもしれませんが、手帳やカレンダーを見返しながら、できる範囲で記入していただければ大丈夫です。

申請書類の提出先は、お住まいの地域を管轄する年金事務所となります。提出の際は、窓口で書類の確認をしていただけますので、不安な点があれば、その場で質問することをお勧めします。年金事務所の窓口では、申請書類の記入方法についても丁寧に説明してくださいます。

認定までの期間は通常3ヶ月程度ですが、状況によって前後する場合もあります。申請後は、年金事務所から書類の不備や追加提出を求められることもありますので、つながりやすい連絡先を明記しておきましょう。

書類の準備や手続きに不安を感じる場合は、社会保険労務士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家のサポートを受けることで、スムーズな申請が可能になるだけでなく、ご家族の精神的な負担も大きく軽減されます。

専門家に相談するメリット

障害年金の申請は、ご自身やご家族でも行うことができます。しかし、専門家に相談することで、より確実で安心な申請が可能になります。ここでは、実際の相談事例を基に、専門家に相談することで得られるメリットをご説明します。

脳出血による障害年金の申請では、様々な判断や決断が必要となります。「今の症状で申請できるのか」「どの等級に該当するのか」「どの病院に診断書を依頼すべきか」。これらの判断を、医療や介護で大変な時期に、ご家族だけで行うのは大きな負担となることがあります。

専門家である社会保険労務士は、豊富な申請支援の経験を持っています。例えば、ある50代の方の事例では、リハビリ中で迷われていたご家族に対し、症状と状況を詳しく確認した上で「今すぐ申請が可能」とアドバイスし、スムーズな受給につなげることができました。

また、専門家は診断書作成の依頼先選定でも適切なアドバイスが可能です。総合病院とリハビリ病院のどちらに依頼すべきか、患者様の状況を踏まえて判断し、医師との連携もスムーズに行うことができます。

書類の作成においても、専門家のサポートは心強い味方となります。特に「病歴・就労状況等申立書」の作成では、どの症状をどのように記載すべきか、具体的なアドバイスを受けることができます。記載内容に不足がないか、より適切な表現はないか、専門家の視点でチェックしてもらえることは大きな安心につながります。

年金事務所への提出前には、書類の最終チェックも行います。「この症状についてもう少し詳しく記載した方が良い」「この診断書の記載内容では不十分かもしれない」など、専門家だからこそ気づける点を指摘し、より充実した申請書類を作成することができます。

何より大きなメリットは、申請に関する不安や疑問をいつでも相談できることです。「この症状は伝えた方が良いのか」「追加の書類が必要になるのか」といった疑問に、経験豊富な専門家が丁寧にお答えします。また、認定までの期間や受給額の見込みなども、具体的にアドバイスすることが可能です。

実際に、多くのご家族から「専門家に相談して本当に良かった」「もっと早く相談すれば良かった」というお声をいただいています。特に受給額に関わる判断や、将来的な見直しの可能性まで含めたアドバイスは、専門家ならではの支援と言えるでしょう。

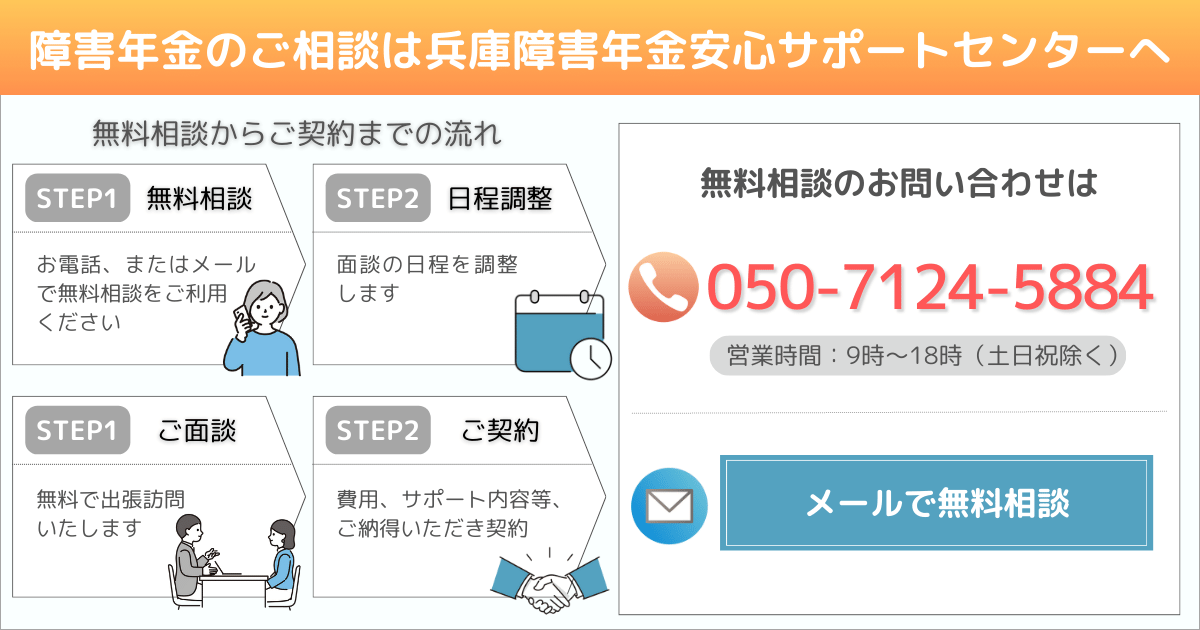

初回相談は無料で行っていますので、少しでも不安や疑問がある場合は、まずは気軽にご相談されることをお勧めします。ご家族の状況や悩みをお聞きした上で、最適な申請方法をご提案させていただきます。

よくある質問(FAQ)

障害年金の申請に関して、多くの方が不安に感じる疑問点について、具体的にお答えします。実際の相談事例から、特に多くお寄せいただく質問を選んでご紹介します。

- リハビリの途中でも本当に申請できますか?

-

「リハビリの経過を見ながら、少しずつ良くなっているのですが、申請のタイミングが分かりません」というご相談をよくいただきます。結論から申し上げますと、リハビリ中でも申請は可能です。初診日から1年6ヶ月を待たずとも、症状が重度で長期的な回復が必要と判断される場合は、申請することができます。

- 家族だけで申請手続きを行うことは難しいですか?

-

ご家族による申請は可能ですが、手続きの複雑さや書類作成の負担を考えると、専門家に相談することをお勧めしています。特に「病歴・就労状況等申立書」の作成や、医師との連携において、専門家のサポートが大きな助けとなります。

- 申請から受給までどのくらいの期間がかかりますか?

-

標準的な審査期間は3ヶ月程度です。ただし、書類の不備や追加提出を求められた場合は、もう少し時間がかかることもあります。スムーズな審査のためにも、申請前の書類チェックは重要です。

- 将来、症状が改善した場合はどうなりますか?

-

障害年金は定期的に診断書の提出が必要となり、症状の改善状況によって等級の見直しが行われます。ただし、急激な改善が見られない限り、直ちに支給停止となることは少ないのが実情です。症状の改善は望ましいことですので、リハビリに専念していただければと思います。

- 医師には障害年金の申請についてどのように相談すればよいですか?

-

診断書の作成を依頼する際は、まず診察の予約時に「障害年金の診断書作成をお願いしたい」とお伝えください。通常の診察時間では十分な説明が難しい場合もありますので、必要に応じて医療相談室などを通じて相談時間を設けていただくことをお勧めします。

ここでご紹介した質問以外にも、個々の状況に応じて様々な疑問点が出てくることと思います。些細な疑問でも、私たち専門家にご相談いただければ、丁寧にお答えいたします。一人で悩まず、まずはお気軽にご相談ください。

関連情報

脳出血による障害年金の申請に関連して、ご活用いただける制度や支援についてご紹介します。障害年金と併せて利用することで、より充実したサポートを受けることができます。

医療費の負担軽減や介護サービスの利用など、障害年金以外にも様々な支援制度があります。しかし、制度の存在を知らないために利用できていない方も少なくありません。ここでは、特に重要な関連制度についてご説明します。

まず、医療費の負担軽減に関する制度として、「高額療養費制度」があります。脳出血の治療やリハビリにかかる医療費が高額になった場合、自己負担額の上限を超えた分が払い戻される制度です。また、「障害者医療費助成制度」も、お住まいの地域によって利用できる可能性があります。

介護保険制度も、重要な支援の一つです。40歳以上の方であれば、脳出血による障害が原因で介護が必要な状態となった場合、年齢を問わず介護保険サービスを利用することができます。リハビリテーションや訪問介護、福祉用具の貸与など、様々なサービスを利用することで、在宅での生活を支援します。

また、身体障害者手帳の取得も検討すべき選択肢です。手帳を取得することで、税金の軽減や公共交通機関の運賃割引など、様々な優遇措置を受けることができます。障害年金の受給とは別に、医師と相談しながら申請を検討してみましょう。

自治体独自の支援制度も見逃せません。例えば、リハビリ器具の購入助成や、住宅改修の補助など、地域によって様々な支援制度が用意されています。お住まいの市区町村の窓口に確認してみることをお勧めします。

就労支援に関しては、「障害者職業センター」や「障害者就業・生活支援センター」などの専門機関があります。リハビリの進行状況に応じて、職場復帰や新たな就労に向けた支援を受けることができます。

これらの制度は、それぞれ申請方法や利用条件が異なります。また、複数の制度を組み合わせることで、より効果的な支援を受けられる場合もあります。当センターでは、障害年金の申請支援と合わせて、これらの関連制度についても幅広くアドバイスさせていただいております。

まずは無料相談で、あなたの状況に合った支援制度についてご説明させていただきます。一人で悩まず、専門家に相談することで、利用可能な制度を最大限活用することができます。

まとめ

ここまでお読みいただいた内容を整理しながら、脳出血での障害年金申請に向けて、具体的な次のステップをご案内します。一人で悩まず、専門家に相談することで、より確実な申請が可能です。

脳出血による障害は、リハビリ中であっても障害年金の申請が可能です。実際に、多くの方が入院中やリハビリ中に申請を行い、障害年金を受給されています。重要なのは、早めに検討を始めることです。

これまでご説明してきた通り、申請のポイントは以下の3点に集約されます。まず、症状固定を待つ必要はないということ。次に、医師との密な連携により、具体的な症状や生活上の困難を診断書に反映することが重要であること。そして、分からないことがあれば、専門家に相談することで不安を解消できるということです。

特に強調させていただきたいのは、一人で抱え込まないということです。突然の脳出血で、患者様もご家族も大変な状況にある中、障害年金の申請手続きまで全て自分たちで行おうとすると、大きな負担となってしまいます。

当センターは、このような状況に寄り添い、スムーズな申請をサポートすることを専門としています。障害年金は、今後の治療やリハビリに専念するための大切な経済的支援です。少しでも気になることがありましたら、まずはお気軽にご相談ください。

初回相談は無料で承っております。お電話またはメールでのご相談から、オンラインでの面談まで、ご希望の方法でご相談いただけます。以下のボタンから、まずは無料相談をご検討ください。