障害により労働が制限された結果、給与が減少し、住宅ローンや教育費の支払いに不安を感じていませんか?本記事では、脳出血後に障害者雇用となり収入が大幅減となったものの、障害年金の受給で家計の立て直しに成功した40代男性の実例を紹介します。毎月12万円の年金受給と270万円の遡及支給で経済的な不安を解消できた障害年金の受給事例をお伝えします。

| 相談者 | 40代男性(神戸市在住) |

| 傷病名 | 脳出血 |

| 決定した年金種類と等級 | 障害厚生年金2級 |

| 年額 | 約140万円 (遡及支給260万円) |

収入変化と年金受給の概要

家計への影響と対応

脳出血の発症は、世帯の家計に大きな影響を及ぼしました。月収が45万円から31万円へと急減する中、住宅ローンの返済や子どもの教育費など、固定費の支払いに頭を悩ませる日々が続きました。特に、新たに発生したリハビリ費用は月額2-3万円という予想外の支出となり、家計を直撃しました。

しかし、障害年金の受給により、状況は大きく改善することになります。毎月の年金12万円が加わることで、世帯の実収入は発症前の95%まで回復。さらに、270万円の遡及支給を住宅ローンの一部繰り上げ返済に充当することで、毎月の返済負担も軽減することができました。

収入確保への具体的な取り組み

職場復帰にあたっては、障害者雇用制度を活用しました。一般事務から経理補助へと業務内容を変更し、7時間勤務という新しい働き方にシフト。残業なしの勤務体制により、リハビリの時間も確保できています。

給与体系は月給制から時給制へと変更となりましたが、ここで重要なのは障害年金との組み合わせです。基本の2級障害厚生年金に加え、配偶者加給年金の要件も満たしていたため、より手厚い支援を受けることができました。

家計の立て直しで重視したポイント

収入面では、給与の減少分を障害年金で補完することを第一に考えました。同時に、光熱費や食費などの生活費を見直し、新しい収入に見合った支出計画を立てることで、家計の安定を図りました。医療費の自己負担限度額認定証を取得し、リハビリ費用の抑制にも努めています。

この事例は、脳出血後の収入減少に対して、障害年金を効果的に活用することで、家計の立て直しが可能であることを示しています。次の項目では、この受給を実現するために行った具体的な申請手続きについて解説していきます。

脳出血での障害年金受給額はいくらになった?

障害年金の受給額は、加入していた年金制度や保険料納付期間、さらには家族構成によって変わってきます。ここでは、実際の受給事例を基に、具体的な金額とその計算方法を解説。将来の生活設計に役立つ情報をお伝えします。

受給決定までの道のり

当初は障害年金の受給も不確かな状況でした。発症から6ヵ月が経過し、リハビリを継続する中で、将来の経済的な見通しが立たず、不安な日々を過ごしていました。そんな時、医師から障害年金の申請を勧められたのです。

受給額の詳細

| 支給の種類 | 金額 | 算定の基礎 |

| 基本年金額 | 月額9.8万円 | 被保険者期間20年以上 |

| 配偶者加給 | 月額2万円 | 生計維持関係を確認 |

| 遡及支給 | 270万円 | 認定日から24ヶ月分 |

基本年金額は、これまでの保険料納付実績を基に算定されました。さらに、配偶者との生計維持関係が認められ、加給年金も付加されることになりました。

遡及支給については、初診日から1年6ヶ月後の障害認定日にさかのぼって支給されることになり、結果として約270万円の一時金を受け取ることができました。この遡及支給は、リハビリ費用の支払いや住宅ローンの一部繰り上げ返済に充当し、将来の支出負担の軽減につながりました。

受給額決定のポイント

経済面で特に重要だったのは、以下の3つの要素です:

1.障害等級の認定

医師の診断書で2級相当と認定されたことで、一定水準の年金額が保証されました。日常生活や就労における具体的な制限事項を、診断書に明確に記載していただいたことが重要でした。

2.保険料納付要件の確認

初診日前の保険料納付状況が基準を満たしていたため、満額に近い年金額を受給できることになりました。会社員として20年以上継続して勤務していたことが、結果として有利に働きました。

3.家族状況の証明

配偶者の収入が一定額以下であることを証明できたため、加給年金の対象となりました。これにより、月額で2.2万円の上乗せを実現できています。

この受給事例が示すように、障害年金は世帯の経済的な支えとして重要な役割を果たします。適切な申請により、予想以上の受給額を実現できる可能性もあります。ただし、個々の状況により受給額は変動しますので、専門家への相談を検討されることをお勧めします。

脳出血で障害年金2級になるための条件

脳出血後の障害年金受給において、最も気になるのが等級認定の基準ではないでしょうか。実際の認定事例を基に、2級と認められる具体的な状態や日常生活での制限について解説します。医学的な所見だけでなく、実生活における影響から、等級判定の目安を理解しましょう。

医学的所見と日常生活の関係

脳出血後の後遺症は、出血部位や規模によって大きく異なります。この事例では、右被殻の出血により、左半身に明確な麻痺が残存していました。しかし、等級判定において重要なのは、単なる医学的所見だけではありません。その障害が日常生活や仕事にどのように影響しているかが、より重要な判断材料となるのです。

2級認定の具体的な状態像

| 評価項目 | 具体的な状態 | 等級判定への影響 |

| 歩行能力 | 杖なしで可能だが不安定 | 日常生活の制限を示す重要な指標 |

| 作業能力 | 手先の巧緻性が低下 | 職業能力の制限を裏付け |

| 疲労度 | 長時間の立位や作業で増大 | 継続的な就労の困難さを示す |

| 日常生活動作 | 入浴や着替えに一部介助必要 | 介護の必要性を証明 |

具体的な日常生活での影響

たとえば、歩行については杖なしでも可能ですが、通勤時の混雑した電車の利用や、長時間の歩行には明らかな困難が伴います。また、パソコンのキーボード操作やマウス操作など、事務作業に必要な細かい動作にも時間を要するようになりました。

食事や着替えなどの基本的な生活動作は自立していますが、ボタンの付け外しや靴紐を結ぶといった細かい動作には時間がかかります。入浴時は手すりが必要で、浴槽の出入りには特に注意が必要な状態です。

就労状況との関連

職場復帰は果たしているものの、以下のような制限が必要となっています:

- 立ち仕事は30分程度が限度

- 細かい手作業は集中力の低下により1時間程度が限度

- 疲労の蓄積を防ぐため、こまめな休憩が必要

- 体調管理のため、残業は禁止

これらの制限は、単に働き方の問題ではなく、障害の程度を客観的に示す重要な指標となります。フルタイムでの勤務は可能でも、業務内容や勤務時間に相当な制限が必要な状態は、障害年金2級の対象となり得るのです。

等級判定のポイント

認定に際して重視されたのは、以下の3つの要素でした:

【具体的な身体機能の制限 】

日常生活における具体的な支障を、数値や具体例で示すことができました。例えば、「連続歩行可能距離が200メートル程度」「手先の作業は30分程度が限度」といった具体的な記述が、等級判定の重要な材料となりました。

【継続的な通院・リハビリの必要性 】

月6回程度の通院・リハビリが継続的に必要な状態であることが、障害の永続性を示す証拠となりました。

【就労状況による裏付け 】

障害者雇用での就労という事実が、障害による労働能力の制限を客観的に示す証拠となりました。

申請から受給までの具体的な流れ

脳出血後の障害年金申請で、多くの方が「手続きが複雑で分かりにくい」という不安を抱えています。ここでは、実際の申請事例を基に、申請から受給までの流れを時系列で解説。特に重要な書類の準備方法や、スムーズな受給につながった実践的なポイントをお伝えします。

申請準備から受給までのプロセス

脳出血の発症から6ヶ月が経過した時点で、主治医から障害年金の申請を検討してはどうかとアドバイスを受けました。しかし、どこから手をつければよいのか、最初は戸惑うばかりでした。そこで、経験豊富な社会保険労務士に相談し、段階的に申請を進めることになりました。

申請手続きの全体像

| 段階 | 実施内容 | 所要期間 |

| 準備期間 | 書類収集と診断書作成 | 約1ヶ月 |

| 申請期間 | 書類提出と不備対応 | 約2週間 |

| 審査期間 | 年金事務所での審査 | 約3ヶ月 |

| 認定・受給 | 年金証書受領・振込開始 | 認定から1ヶ月以内 |

具体的な申請プロセス

最初に取り組んだのは診断書の準備でした。主治医との面談では、日常生活での具体的な制限について詳しく説明することを心がけました。特に通勤時の困難さや、仕事中の制限事項については、実際の体験に基づいて具体的に伝えました。その結果、現状を正確に反映した診断書を作成していただくことができました。

次に着手したのが障害年金申請書です。中でも重要なのが病歴・就労状況等申立書の作成でした。救急搬送された時の状況から始まり、2週間の急性入院期間、その後のリハビリ期間、そして職場復帰に至るまでの経過を、時系列で丁寧にまとめていきました。特に、職場復帰後の業務内容の変更や、勤務時間の調整など、就労状況の変化については詳細に記録しました。

生活状況申告書の作成では、日常生活における具体的な変化を記載することに注力しました。通勤時の電車利用での困難さや、オフィスでの作業における制限、自宅での生活における不便さなど、実際の体験に基づいた具体的な状況を記載しました。例えば、通勤ラッシュ時の満員電車での移動が困難になったため、勤務時間をずらす配慮を会社から受けていることなども含めました。

申請後の対応と追加情報提供

申請書類を提出してから約3ヶ月後、年金事務所から追加の情報提供を求められました。リハビリの具体的な内容や頻度、職場での配慮事項の詳細、自宅での生活補助具の使用状況などについて、補足説明を求められたのです。

これらの追加情報提供に際しては、できるだけ具体的な状況を説明することを心がけました。例えば、週2回のリハビリでは主にどのような訓練を行っているのか、職場ではどのような業務上の配慮を受けているのか、自宅では手すりやシャワーチェアなどの補助具をどのように活用しているのかなど、日常生活の実態が伝わるように説明しました。

受給までの道のり

申請から受給までの過程で最も重要だったのは、提出書類の正確さと、年金事務所とのコミュニケーションでした。提出書類はすべて控えを保管し、年金事務所からの問い合わせには迅速に対応するよう心がけました。また、不明な点があれば、その都度年金事務所に確認することで、スムーズな手続きにつながりました。特に、医師や年金事務所との密なコミュニケーションが、スムーズな認定につながる重要な要素だと言えるでしょう。

申請時の失敗しないためのポイント

障害年金の申請では、ちょっとした記載の不備や準備不足が、認定の遅れや等級認定に影響を与えることがあります。ここでは、申請を成功に導くための具体的なポイントをご紹介します。

診断書作成時の医師とのコミュニケーション

初めての障害年金申請で多くの方が最も不安に感じるのは、診断書の作成依頼です。主治医との面談では、まず日常生活での具体的な困難さについて、メモを準備して臨みましょう。例えば、左手の震えにより書類作成の時間が3倍程度かかるようになったことや、電車での通勤時に転倒の危険を感じることなど、具体的なエピソードをお伝えします。

診断書作成時の重要事項

| 確認項目 | 具体的な内容 | 効果 |

| 生活制限 | 具体的な動作の制限 | 障害の程度を客観的に示す |

| 就労状況 | 業務内容の変更点 | 労働能力の低下を証明 |

| 治療経過 | リハビリの頻度と内容 | 継続的な治療の必要性を示す |

主治医との対話で特に重視したのは、医学的な所見と日常生活での制限の関連性でした。例えば、右被殻出血による左半身の麻痺が、具体的にどのような日常動作の制限につながっているのか、医師と一緒に整理していきました。その結果、障害の状態が診断書に的確に反映され、スムーズな等級認定につながりました。

自己申告書作成のコツ

自己申告書の作成では、できるだけ客観的な事実を記載することを心がけました。感情的な表現は避け、「何ができないか」ではなく「どの程度であれば可能か」という観点で記載していきます。たとえば、「歩行が困難」という表現ではなく、「休憩なしでは200メートル程度の歩行が限界」というように、具体的な数値や状況を示すことで、より正確な状態把握につながりました。

また、発症からの経過についても、単なる時系列だけでなく、各段階での具体的な状態の変化を記録することが重要でした。入院時の状態、リハビリ開始後の変化、職場復帰時の状況など、それぞれの時期における具体的なエピソードを含めることで、障害の程度や回復過程がより明確に伝わるようになりました。

就労状況の適切な伝え方

就労状況の説明は、特に慎重を要する部分でした。障害者雇用での就労は、必ずしも年金受給の妨げとはなりません。重要なのは、どのような配慮や制限のもとで就労を継続しているかを明確に示すことです。具体的には、勤務時間の短縮、業務内容の変更、休憩時間の確保など、職場での具体的な配慮事項を詳細に記載しました。

特に、発症前と比較した業務内容の変化や、新たに必要となった職場での配慮について、具体的に説明することで、就労継続のために必要な支援の程度が明確になりました。このように、就労状況を適切に伝えることは、障害の程度を示す重要な要素となったのです。

申請時の留意事項

最後に、申請書類の提出時には、すべての書類の写しを必ず保管しておくことが重要です。年金事務所からの問い合わせや追加書類の要請に備え、提出した書類の内容を随時確認できるようにします。また、年金事務所とのやり取りは、その都度記録を残し、進捗状況を把握できるようにしましょう。

脳出血での障害年金申請でよくある疑問

障害年金の申請を検討する中で、多くの方が同じような疑問や不安を抱えています。特に「働いていても受給できるのか」「将来、症状が改善したらどうなるのか」といった質問が目立ちます。この事例を通じて、実際の経験に基づいた回答をご紹介します。

働きながらの受給について

「障害者雇用で働いているのに、本当に障害年金を受給できるのだろうか」という不安を抱えておられました。しかし、障害年金は就労の可否だけでなく、障害による日常生活や就労への影響を総合的に判断するということでした。

就労と受給の関係

| 就労状況 | 受給への影響 | 実例での対応 |

| 障害者雇用 | 原則影響なし | 業務内容の調整で継続 |

| 時短勤務 | むしろ考慮要素に | 体調管理の必要性を示す |

| 収入制限 | 基本的になし | 給与減少分を補完 |

実際、このケースでは、障害者雇用での就労が、むしろ障害の程度を客観的に示す重要な証拠となりました。業務内容の大幅な変更や、残業禁止などの制限が必要な状態は、まさに障害の影響を示すものとして評価されたのです。

症状改善への不安】

もう一つの大きな不安は、「リハビリの効果で症状が改善したら、年金は打ち切られてしまうのだろうか」ということでした。

障害年金は、定期的に症状を確認する「障害状態確認届」の提出が必要です。ここで重要なのは、日常生活や就労における制限が継続している限り、ある程度の症状改善があっても、直ちに年金が打ち切られることはないという点です。私の場合も、リハビリにより歩行の安定性は改善しましたが、依然として必要な制限や配慮は継続しており、これらの状況を適切に報告することで、受給を継続することができています。

実際の生活への影響

現在は、障害年金と就労収入を組み合わせることで、安定した生活を送ることができています。リハビリに専念する時間も確保でき、無理のないペースで社会復帰を進めることができました。特に、以下の点で障害年金が大きな支えとなっています:

- 医療費やリハビリ費用の安定的な確保

- 収入減少による生活水準の低下防止

- 家族の介護負担の軽減

- 将来の生活設計への安心感

障害年金は単なる経済的支援以上の意味を持ちます。それは、安心して治療やリハビリに取り組み、自分のペースで社会復帰を目指すための重要な支えとなります。

専門家に相談するメリット

障害年金の申請は、一見すると単純な手続きのように見えるかもしれません。しかし、社会保険労務士として多くの受給者様をサポートしてきた経験から、専門家による適切な支援が、スムーズな受給と適正な給付額の確保に大きく貢献することを実感しています。

初回相談での専門的判断

この事例の相談者様は、脳出血の発症から半年が経過し、職場復帰後の収入減少に不安を抱えておられました。初回相談時、まず重要視したのは、医療情報と就労状況の包括的な評価です。私たち社会保険労務士は、これまでの受給事例の経験を活かし、初回相談の段階で受給の可能性を見極めます。

初回相談での重要な判断ポイント

| 評価項目 | 専門家としての判断 | 支援内容 |

| 受給資格 | 初診日の特定と保険料納付要件を確認 | 受給可能性を明確化 |

| 等級判定 | 医療情報から2級相当と判断 | 見通しの提示と必要書類の説明 |

| 遡及請求 | 2年間の遡及が可能と判断 | 経済的なメリットを具体的に提示 |

具体的な支援プロセス】

診断書の作成支援では、主治医との効果的なコミュニケーションを重視しています。医学的所見と日常生活での制限を関連付けて説明することで、より正確な診断書の作成が可能となります。例えば、この事例では、脳出血後の後遺症による具体的な生活制限について、数値や具体的な状況を交えて記載することで、障害の程度をより明確に示すことができました。

申請書類の作成においては、相談者様の状況を最も適切に伝えられる表現方法を心がけています。「歩行が困難」といった漠然とした表現ではなく、「休憩なしでは200メートル程度の歩行が限界」というように、具体的な数値や状況を示すことで、障害の程度をより正確に伝えることができます。

継続的なフォローアップ

申請後の支援も、私たちの重要な役割です。年金事務所からの追加照会に対しては、これまでの経験を活かした適切な対応を心がけています。特に就労状況と障害の関係について説明を求められた際には、具体的な事例を基に、分かりやすい追加資料を作成しています。

長期的な視点からのサポート

社会保険労務士として最も重視しているのは、将来を見据えたサポートです。障害状態の変化や就労条件の変更に備えて、様々な可能性を想定した対応策を提案しています。定期的な障害状態確認届の提出時期を管理し、状況の変化に応じた適切なアドバイスを提供することで、受給者様の生活の安定性を支えています。

このように、専門家による支援は、単なる申請手続きの補助にとどまりません。受給者様の現在の状況を改善するだけでなく、将来に向けての具体的な道筋を示すことで、安定した生活基盤の構築をサポートしています。この事例でも、適正な給付額の確保と、将来への不安解消を実現することができました。

まとめ:脳出血後の障害年金申請で知っておくべきポイント

突然の脳出血により、働き方や収入が大きく変わってしまった場合でも、障害年金という心強い支援制度があります。この記事で紹介した40代男性の事例のように、適切な申請により、安定した生活を取り戻すことが可能です。

重要なポイントの整理】

経済面では、給与収入の減少分を障害年金で補完できることが分かりました。この事例では、毎月の障害年金12万円(配偶者加給含む)により、世帯収入を発症前の95%程度まで回復させることができました。さらに、270万円の遡及支給により、住宅ローンの一部繰り上げ返済も実現しています。

申請手続きについては、以下の3点が特に重要でした:

- 医師との密なコミュニケーションによる適切な診断書の作成

- 日常生活や就労状況の具体的な記載

- 必要書類の準備と適切な提出タイミング

最後に

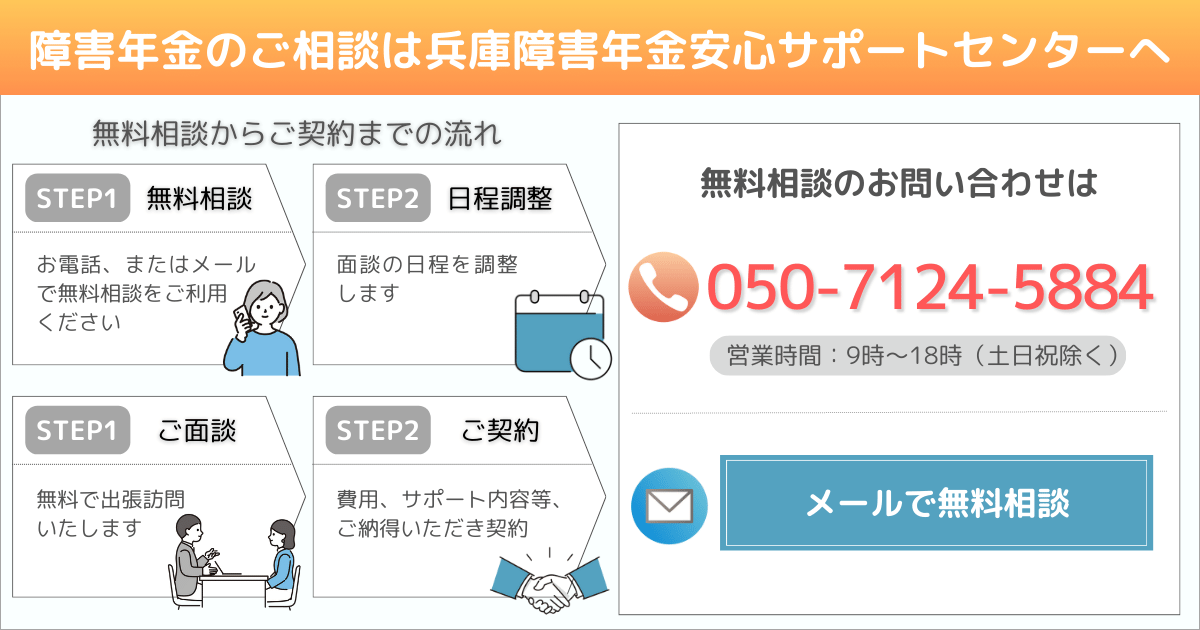

障害年金の申請は決して簡単なプロセスではありません。しかし、この記事で紹介した事例のように、適切な準備と専門家のサポートがあれば、確実に受給にたどり着くことができます。特に、以下のような不安をお持ちの方は、まずは専門家への相談をお勧めします:

- 障害者雇用で働いているが、年金を受給できるか迷っている

- 収入減少で家計の見通しが立たない

- 申請手続きの複雑さに不安を感じている

- 自分のケースが受給対象となるか判断できない

脳出血後の生活再建に向けて、障害年金制度を有効に活用してください。あなたの新しい生活のための大切な一歩として、ぜひ検討してみてはいかがでしょうか。

【個人情報の取り扱いについて】

本事例は、以下の方針に基づき掲載しております:

- 依頼者様の同意のもと、情報を公開しています

- プライバシー保護の観点から、個人が特定されない形に年齢、職業、経過等の詳細を一部加工しています

- 事例の本質的な部分は正確に保持しています

- 記載している給付額は一例であり、加入期間や保険料納付状況等により個人差があります

当事務所では、依頼者様の個人情報保護を最優先としつつ、障害年金の申請を検討されている方々へ、参考となる情報を提供できるよう努めています。