突然の脳内出血で大切な家族が倒れ、右半身麻痺や言語障害などの高次脳機能障害を負った時、医療費や今後の生活費の心配で眠れない夜を過ごされているかもしれません。「これからどうやって生活していけばいいのだろう」という不安は計り知れないものです。しかし、障害年金という公的支援制度が、そんなあなたとご家族の大きな支えになります。この記事では、脳内出血で右半身麻痺と高次脳機能障害を負った方が、専門家のサポートを受けて年額約260万円の障害厚生年金1級を受給できた実例をご紹介します。同じような状況で悩まれている方々に、少しでも希望の光をお届けできれば幸いです。

| 相談者 | 50代男性(神戸市在住) |

| 傷病名 | 脳内出血による右半身麻痺と高次脳機能障害 |

| 決定した年金種類と等級 | 障害厚生年金1級 |

| 年金額 | 年額約270万円、遡及額約200万円 |

脳内出血による右半身麻痺と高次脳機能障害で障害厚生年金1級を取得したケース

脳内出血の後遺症で障害年金を受給できるのか、どのくらいの金額が受け取れるのか、具体的な事例を知りたいと思われているのではないでしょうか。ここでは実際に当事務所がサポートし、障害厚生年金1級の認定を受けた方のケースをご紹介します。ご本人とご家族の状況、申請から受給までの道のりを詳しく解説します。

患者様のプロフィールと発症状況

ある日、会社勤めをしていた50代の男性Aさんが、突然の激しい頭痛に襲われました。それは脳内出血の発症でした。Aさんは直ちに救急搬送され、緊急手術を受けることになりました。Aさんは転職したばかりで、健康保険の被保険者期間に空白が生じていたため、退職後の傷病手当金を受給できない状況に陥っていました。

長年勤めていた会社から転職したばかりのAさんにとって、突然の発症は人生の転機となりました。奥様は、医療費の負担や今後の生活費について強い不安を抱えていました。知人から障害年金の制度について聞いたものの、申請方法やどの程度の支援が受けられるのかわからず、当センターに相談されたのです。

脳内出血後の身体状況と生活への影響

Aさんの脳内出血後の状態は以下のようなものでした:

- 右半身に著しい麻痺が残り、自力での歩行が困難

- 言葉が明瞭に出てこない失語症状

- 記憶力の低下や注意力散漫などの高次脳機能障害

- 日常生活の多くの場面で介助が必要

こうした症状により、Aさんは身体障害者手帳1級を取得。日常生活では着替えや入浴、トイレなど多くの場面で奥様の介助が必要な状態でした。奥様も仕事と介護の両立に苦労されていました。

「夫が倒れてから、毎日が不安との闘いでした。医療費はかさむ一方で、これからの生活をどうすればいいのか途方に暮れていました」と奥様は当時を振り返ります。

障害年金申請を検討するきっかけ

Aさんの奥様が障害年金の申請を考え始めたのは、リハビリ病院のソーシャルワーカーからのアドバイスがきっかけでした。しかし、複雑な申請手続きや必要書類の多さに戸惑いを感じていました。

「障害年金について調べれば調べるほど、自分だけで対応するのは難しいと感じました。夫の介護で精一杯の中、専門家のサポートが必要だと思いました」と奥様は語ります。

当事務所では初回相談時に、脳血管障害による肢体障害の場合、初診日から6ヶ月以上経過し、医師が症状固定と認めた時点から障害年金を請求できることを説明しました。Aさんの場合はすでに初診日から6ヶ月が経過していたため、すぐにでも申請手続きを進めることをお勧めしました。

脳内出血と障害年金の関係性〜申請のタイミングと重要ポイント

脳内出血を発症した後、いつ障害年金を申請できるのか、どのような基準で等級が決まるのか、多くの方が疑問を抱えています。ここでは、障害年金の専門家として、脳内出血による障害と年金申請の重要なポイントを解説します。適切なタイミングでの申請が、経済的支援を迅速に受けるカギとなります。

脳内出血による障害はいつ申請できる?症状固定とは

「脳内出血で家族が倒れたら、すぐに障害年金を申請できるの?」このような質問をよくいただきます。実は、脳内出血による障害の場合、申請のタイミングが非常に重要です。

脳内出血などの脳血管障害による障害年金の申請には、「症状固定」という概念が鍵となります。症状固定とは、治療の効果が期待できなくなり、症状が安定した状態を指します。障害年金制度では、この症状固定した時点を「障害認定日」として、年金の受給資格を判断します。

脳血管障害の場合、一般的には以下のルールが適用されます:

- 初診日(発症して最初に医師の診察を受けた日)から1年6ヶ月経過した時点が「障害認定日」となります

- この日に障害の状態が国の定める等級に該当すれば、障害年金を受給できる可能性があります

- 1年6ヶ月以内でも医師が「症状固定」と判断した場合は、その時点が障害認定日となります

Aさんのケースでは、1年6ヶ月以内でも医師が「症状固定」と判断したため、すぐに申請手続きを進めることができました。症状固定の判断は主治医によって行われますが、リハビリ病院から自宅に戻るタイミングは、多くの場合、医療機関が「急性期の治療は一段落した」と判断した証でもあります。

「まだリハビリ中だから申請できないのでは?」と心配される方もいますが、リハビリを継続していても症状固定と判断されることは多くあります。リハビリは生活機能の維持・向上のために続けるもので、症状固定の判断とは別の観点です。

右半身麻痺と高次脳機能障害の障害認定基準

脳内出血による障害が、どの程度の年金等級に認定されるかは、日常生活への影響度によって判断されます。特に右半身麻痺と高次脳機能障害が併発している場合、以下のような基準で評価されます。

障害厚生年金1級の認定基準(脳血管障害の場合):

- 「日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度」の障害であること

- 具体的には、身の回りの動作について常時介助が必要な状態

- 麻痺が重度で、歩行や起立が自力では困難

- 高次脳機能障害により、理解力や判断力が著しく低下している

Aさんの場合、右半身の著しい麻痺に加え、言語障害などの高次脳機能障害が重なっていたため、多くの日常動作に介助が必要な状態でした。これが障害厚生年金1級という高い等級の認定につながりました。

高次脳機能障害は目に見えない障害のため、診断書だけでは十分に伝わらないことがあります。当センターでは「病歴・就労状況等申立書」に日常生活の具体的な困難さを詳細に記載することで、審査する側に状態を正確に伝える工夫をしています。

例えば、以下のような具体的な状況を記載することが重要です:

- 着替えにどの程度の介助が必要か

- 食事の際にどのような困難があるか

- コミュニケーションにおける具体的な問題

- 記憶障害や注意障害が日常生活にどう影響しているか

「障害年金の等級は身体障害者手帳の等級と同じなの?」というご質問もよくいただきますが、これらは別の制度であり、判断基準も異なります。身体障害者手帳1級をお持ちでも、自動的に障害年金1級になるわけではありません。しかし、手帳の等級やその認定資料は、障害年金の申請においても重要な参考資料となります。

傷病手当金と障害年金の併給について知っておくべきこと

脳内出血で働けなくなった場合、経済的支援として「傷病手当金」と「障害年金」の二つが考えられますが、両者の関係について正しく理解しておくことが大切です。

傷病手当金は働けなくなった時の一時的な所得保障であり、基本的に最長1年6ヶ月まで支給されます。一方、障害年金は長期的な所得保障として、障害の状態が続く限り支給されます。

両者の関係については、以下のポイントを押さえておきましょう:

- 傷病手当金と障害年金は同時に満額受け取ることはできません

- 傷病手当金の方が金額が多い場合は、差額分の傷病手当金が支給されます

- 障害年金の受給が決まれば、その分の傷病手当金は調整されます

Aさんのケースでは、健康保険の被保険者期間に空白があり、退職後の傷病手当金が受給できない状況でした。このような場合、障害年金の申請を速やかに行うことが特に重要です。

障害年金は、申請から受給までに3〜6ヶ月程度かかることが一般的です。経済的に切迫した状況では、この期間をいかに短縮するかが重要なポイントになります。専門家のサポートを受けることで、書類の不備による差し戻しを防ぎ、スムーズな審査につなげることができます。

「傷病手当金が終わる前に障害年金の申請をしたほうがいいの?」という質問も多いですが、答えはイエスです。支給の空白期間を作らないためにも、傷病手当金の支給終了前に障害年金の申請手続きを始めることをお勧めします。

【申請プロセス】専門家による障害年金申請サポートの実際

障害年金の申請手続きは複雑で、書類の準備や記載内容によって結果が大きく左右されることがあります。「どのような流れで申請するのか」「何を準備すればいいのか」という不安を抱えている方も多いでしょう。ここでは、Aさんのケースを通じて、専門家のサポートによる申請プロセスの実際をご紹介します。

初回相談から申請までの流れ

障害年金の申請は、正しい準備と手順を踏むことで、スムーズに進めることができます。当事務所ではAさんの奥様からのご相談を受けた際、まず現状を詳しくお聞きしました。

初回相談では、以下のような内容を確認させていただきました:

- 脳内出血の発症日と初診日の確認

- 現在の障害の状態と日常生活の困難さ

- 治療経過とリハビリの状況

- 加入していた年金の種類と納付状況

- 既に取得している身体障害者手帳の等級

「専門用語がたくさんで何から手をつけていいかわからない」という奥様の不安にもお応えしながら、申請に必要な書類や手続きを詳しく説明しました。Aさんの場合、既に急性期病院から回復期リハビリ病院に移っており、自宅へ戻るタイミングでした。初診日も障害認定日も明確だったため、スムーズに申請手続きを進められる状況でした。

申請の流れを時系列で整理すると、以下のようになります:

- 初回相談(現状把握と申請戦略の検討)

- 必要書類の特定と取得方法の説明

- 医師への診断書作成依頼

- 病歴・就労状況等申立書の作成サポート

- その他必要書類の収集・作成

- 申請書類の最終確認

- 年金事務所への提出

- 審査状況の確認と必要に応じた追加対応

Aさんのケースでは、初回相談から約2週間で必要な書類を揃え、申請に至りました。あらかじめ身体障害者手帳の申請をされていたことも、スムーズな進行の一因でした。

医師の診断書取得と記載内容のポイント

障害年金の申請において、医師の作成する「診断書」は最も重要な書類の一つです。Aさんの場合は、リハビリ病院の主治医に診断書を依頼しました。

「診断書はどこの病院で書いてもらえばいいの?」というご質問をよくいただきますが、基本的には現在の症状をよく把握している主治医に依頼するのがベストです。Aさんの場合、リハビリ病院の医師が日常生活の障害状況を詳しく把握していたため、適切な診断書を作成していただくことができました。

診断書を依頼する際には、以下のポイントに注意しました:

- 事前に医師に障害年金の申請について説明する

- 日常生活の具体的な困難さを医師に伝える

- 高次脳機能障害の症状について詳細に記載してもらう

- 右半身麻痺の程度と日常動作への影響を具体的に記載してもらう

特に脳内出血による高次脳機能障害は外見からはわかりにくい障害です。そのため、記憶障害や注意障害、遂行機能障害などの症状が日常生活にどのように影響しているかを具体的に記載してもらうことが重要でした。

「診断書の書き方で結果が変わることがあるの?」というご質問もよくいただきますが、同じ症状でも記載内容によって審査の印象は変わることがあります。当センターでは長年の経験から、どのような点を重点的に記載すべきかを把握しており、必要に応じて医師にポイントをお伝えしています。

病歴・就労状況等申立書の効果的な書き方

障害年金の申請において、「病歴・就労状況等申立書」(通称「申立書」)は、ご本人の状況を具体的に伝えるための重要な書類です。この申立書には、発病からの経過や日常生活の困難さを、ご本人(または家族)の言葉で記載します。

Aさんのケースでは、奥様から以下のような内容をお聞きし、申立書に記載しました:

- 脳内出血発症時の状況と救急搬送の経緯

- 急性期病院での治療内容と経過

- リハビリ病院での治療内容と成果

- 自宅での日常生活における具体的な困難(着替え、食事、入浴、トイレなど)

- 言語障害によるコミュニケーション上の問題

- 記憶障害や注意障害による日常生活での支障

- 右半身麻痺により自力では行えない動作の具体例

「何をどこまで書けばいいのかわからない」という声をよく聞きますが、申立書は「具体性」がカギです。例えば、単に「着替えが困難」と書くよりも、「ボタンの掛け外しに時間がかかり、また衣服の前後を間違えることがある」と具体的に書く方が、審査する側に状況が伝わります。

日常生活の困難を具体的に伝える記載例

Aさんの申立書では、以下のような具体的な記載をしました:

「食事の際には、右手が使えないため左手のみで食べるが、フォークやスプーンの操作が不安定で、食べこぼしが多い。また、飲み物をこぼすことが多いため、こぼれないマグカップを使用している。食事時間は健常時の約3倍かかり、疲労感から最後まで食べきれないことがある。」

「言語障害のため、言いたい言葉が出てこなかったり、違う言葉が出てしまったりする。電話での会話はほぼ不可能で、来客があった際も妻が通訳のように補助している。この状況がストレスとなり、人と会うことを避けるようになった。」

このように具体的に記載することで、審査する側に日常生活の困難さが伝わり、適切な等級判定につながります。当事務所では、長年の経験から効果的な申立書の書き方を熟知しており、お客様の状況を最も適切に伝える記載をサポートしています。

【申請結果】障害厚生年金1級認定と受給額の詳細

申請の結果、実際にどのくらいの年金が受給できるのか、多くの方が最も気になるポイントではないでしょうか。Aさんのケースでは、脳内出血による障害で障害厚生年金1級の認定を受け、年額約270万円という生活を支える年金を受給できることになりました。ここでは、受給額の詳細とその生活への影響について解説します。

年額約260万円の障害年金が生活にもたらす影響

Aさんは障害厚生年金1級と認定され、年額約270万円の年金を受け取ることになりました。この金額は、Aさんとご家族の生活を支える重要な経済的基盤となります。

障害厚生年金1級の受給額は、加入期間や過去の給与(報酬)によって変わります。簡単に言えば、長く働いていて給与が高かった方ほど、受給できる年金額も高くなる傾向があります。また、障害厚生年金1級には「配偶者加算」があり、生計を共にする配偶者がいる場合には加算されます。

Aさんの奥様は次のように語ります。

「年金が決まって本当に安心しました。夫の介護をしながら生活していくことに不安がありましたが、月に約23万円の年金があることで、無理に働きに出なくても何とかやっていけるという見通しがつきました。」

障害年金のメリットは、以下の点にあります:

- 継続的な収入源として安定している(症状が続く限り支給される)

- 物価の変動に応じて金額が改定される可能性がある

- 非課税所得であるため、受給額がそのまま手元に残る

- 他の福祉サービスと併用できる

特に障害厚生年金1級は最も給付額が高い等級であり、生計維持の大きな助けとなります。「非課税所得」であることも大きなメリットです。例えば手取り23万円の給与収入を得ようとすると、税金や社会保険料の負担があるため、実際には28万円以上の収入が必要になるケースもあります。

遡及支給約200万円が可能となった理由

Aさんのケースでは、年金の定期支給に加えて、約200万円の遡及支給(さかのぼっての支給)も受けることができました。これは多くの方が見落としがちな重要なポイントです。

遡及支給とは、障害認定日までさかのぼって支給される年金のことです。障害年金は、申請した日からではなく、「障害認定日」からさかのぼって最大5年間分が支給されます。

Aさんのケースでは、以下の理由で大きな遡及支給につながりました:

- 初診日から6ヶ月経過時点(障害認定日)の症状固定が認められた

- 障害認定日から申請までに9ヶ月の期間があった

- 1級という高い等級で認定された

「障害認定日はいつになるの?」という質問をよく受けますが、脳血管障害の場合、通常は初診日から6ヶ月後が障害認定日となります。Aさんの場合、障害認定日から申請までに約5ヶ月が経過していたため、その期間分の年金がまとめて遡及支給されることになりました。

この遡及支給は、治療費や生活費でひっ迫した家計に大きな余裕をもたらします。Aさんの奥様は「まとまった金額が入ったことで、バリアフリー改修の費用や介護用品の購入に充てることができました」と語っています。

専門家として重要なアドバイスは、「障害認定日から早めに申請することが大切」ということです。申請が遅れると、その分の年金が時効(5年)で受け取れなくなる可能性があります。年金を最大限に受け取るためにも、症状固定したら早めに専門家に相談することをお勧めします。

脳内出血の後遺症と認定等級の関係

脳内出血による障害は、その症状の程度によって1級から3級まで幅広く認定されます。Aさんが1級と認定されたのは、右半身麻痺と高次脳機能障害の両方があり、日常生活の多くの場面で介助が必要だったからです。

障害年金の等級は、主に以下のような基準で決まります:

- 1級:「日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度」(常に介助が必要)

- 2級:「日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度」(一部介助が必要)

- 3級:「労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度」(就労に大きな支障)

脳内出血の後遺症と認定される可能性のある等級の関係は、おおよそ以下のようになります:

- 重度の片麻痺があり、歩行が困難で高次脳機能障害を伴う → 1級の可能性

- 中等度の片麻痺があり、一部介助が必要 → 2級の可能性

- 軽度の片麻痺があり、就労に支障がある → 3級の可能性

ただし、これはあくまで目安であり、実際の認定は個々の症状や日常生活への影響度によって判断されます。例えば、麻痺の程度が軽くても、高次脳機能障害が重度であれば1級になる可能性もあります。

Aさんのように複数の障害が重なっている場合は、それらを総合的に評価して等級が決まります。「総合的に見て障害としてどれだけ日常生活に支障があるか」が最も重要な判断基準です。

当事務所では、お客様の状態を詳しくお聞きした上で、どの等級に認定される可能性があるかをアドバイスしています。症状をありのままに伝えることが適切な等級認定につながりますので、「少し良く見せよう」と思わず、日常生活の実際の困難さを正直に伝えることが大切です。

脳内出血による障害年金申請でよくある質問と回答

脳内出血で家族が倒れた時、障害年金の申請に関して多くの疑問や不安を抱えるのは自然なことです。ここでは、当事務所に寄せられる代表的な質問とその回答をご紹介します。あなたが抱えている疑問と同じものがあるかもしれません。専門家の立場から、わかりやすく解説します。

- 初診日の証明が難しい場合はどうすればいい?

-

「救急搬送されて意識がなかったため、最初の病院での記録がよくわかりません」「病院が閉院してしまい、初診の記録が取れません」といったご相談をいただくことがあります。

初診日の証明は障害年金申請の重要なポイントですが、脳内出血のような急性発症の場合は特に苦労されることが多いようです。

初診日の証明が難しい場合の対応策としては、以下のような方法があります:

- 救急搬送の記録(救急隊の搬送記録など)を取り寄せる

- 家族の日記やカレンダーのメモなど、発症日を示す私的記録を提出する

- 勤務先の欠勤証明書など、突然休んだことを示す資料を集める

- 健康保険の受診履歴を取り寄せる

Aさんのケースでは初診日は明確でしたが、もし証明が難しい場合でも、上記のような方法で初診日を推定することが可能です。当事務所では、お客様の状況に応じて最適な初診日証明の方法をアドバイスしています。

「初診日って何ですか?」という基本的な質問もよくいただきます。初診日とは、障害の原因となった傷病について、初めて医師の診察を受けた日のことです。脳内出血の場合は、発症して最初に医療機関を受診した日になります。この日が障害年金の加入要件や障害認定日の基準となるため、非常に重要です。

- 高次脳機能障害はどのように証明すればいい?

-

「高次脳機能障害は外見ではわからないので、年金の審査で理解してもらえるか心配です」というご相談も多くいただきます。

高次脳機能障害は目に見えない障害であるため、診断書だけでは十分に伝わらないことがあります。効果的に証明するためには、以下のような資料や情報が役立ちます:

- 神経心理学的検査の結果(MMSE、FAB、WAIS-Ⅳなど)

- 言語聴覚士やリハビリ担当者の所見

- 日常生活での具体的なエピソード(記載例:「買い物リストを作っても忘れてしまう」「同じことを何度も質問する」など)

- 高次脳機能障害支援拠点機関の診断書や意見書

- 家族が記録した障害の具体的な影響の記録

Aさんの場合も、言語障害などの高次脳機能障害が認められ、これが1級認定の重要な要素となりました。高次脳機能障害の証明には、日常生活での困難さを具体的に記載することが特に重要です。

例えば、単に「記憶障害がある」と書くよりも、「薬の服用を忘れることが多く、家族が毎回声かけをしなければならない。また、火の消し忘れが何度かあり、一人で調理することができない」のように具体的に書くことで、審査する側に障害の程度が伝わりやすくなります。

高次脳機能障害は、一般的な医療機関ではその専門性から十分な診断や評価が難しい場合もあります。そのため、可能であれば高次脳機能障害の専門医や専門のリハビリテーション施設での評価を受けることをお勧めします。

- リハビリで症状が改善した場合、等級は下がる?

-

「リハビリを頑張っているのに、よくなると年金が減るのでは?」という不安の声もよく聞かれます。

結論から言うと、リハビリによって症状が改善しても、すぐに年金が減額されたり停止されたりすることはありません。障害年金は定期的な「障害状態確認」によって継続の可否や等級が見直されますが、日常生活に支障がある状態が続く限り、基本的には支給が継続されます。

障害年金を受給しながらリハビリを続ける際の注意点:

- 障害状態確認届(診断書)の 提出間隔は、障害の種類や状態の安定性によって異なります

- 大幅に症状が改善した場合は等級変更の可能性があるが、日常生活や就労の制限が続く限り支給は継続

- リハビリ記録は症状の経過を示す重要な資料になるため、保管しておくとよい

Aさんのように重度の脳血管障害の場合、リハビリで一定の改善が見られたとしても、日常生活に著しい制限が続くことが多いため、等級変更になるケースは限定的です。

「リハビリを頑張ると年金がもらえなくなるのではないか」と心配して、リハビリに消極的になることは避けるべきです。リハビリによる生活の質の向上と障害年金による経済的支援は、どちらも大切なものです。当事務所では、リハビリを積極的に続けながら、適切な障害年金を受給できるようサポートしています。

- 自分で申請するのと専門家に依頼するのはどう違う?

-

「自分で申請すれば費用がかからないけど、専門家に依頼するメリットはあるの?」というご質問もよくいただきます。

障害年金の申請は原則として自分でも行うことができますが、専門家に依頼するメリットは多くあります:

1. 申請書類の適切な作成

専門的な知識を持つ社会保険労務士が、審査ポイントを押さえた申請書類を作成します。特に「病歴・就労状況等申立書」は、どのように記載するかで結果が左右されることがあります。

2. 医師との連携

診断書の記載内容についてアドバイスし、必要に応じて医師とのコミュニケーションをサポートします。

3. 申請タイミングの最適化

初診日からの期間や症状固定のタイミングを考慮し、最適な申請時期を見極めます。

4. 遡及請求の最大化

障害認定日から申請までの期間を適切に設定し、遡及払いを最大限に受けられるようにします。

5. 不支給となった場合の対応

不幸にして不支給となった場合でも、審査請求や再申請のアドバイスができます。

Aさんのケースでは、専門家が申請をサポートしたことで、複雑な書類作成の負担を軽減し、また最適なタイミングでの申請により約200万円の遡及支給を受けることができました。

「専門家に依頼するとどのくらいの費用がかかりますか?」というご質問もよく受けます。費用は事務所によって異なりますが、一般的には着手金と成功報酬の組み合わせが多いようです。当事務所では初回相談と着手金は無料で行っており、その際に具体的な費用についてもご説明しています。

専門家への依頼は確かに費用がかかりますが、適切な等級認定や遡及支給の最大化によって、長期的には大きなメリットがあると言えるでしょう。特に初めて申請される方や、複雑なケース(Aさんのように高次脳機能障害を伴うケースなど)では、専門家のサポートが大きな安心感につながります。

まとめ:脳内出血後の経済的支援を確実に受け取るために

障害年金は、脳内出血などで障害を負われた方とそのご家族にとって、生活を支える重要な経済的支援です。Aさんのケースでは、脳内出血による右半身麻痺と高次脳機能障害で障害厚生年金1級を取得し、年額約270万円、遡及額約200万円という経済的支援を受けることができました。この事例が示すように、適切な申請と専門的なサポートにより、将来の生活への大きな安心につながるのです。

脳内出血などの脳血管障害は、突然の発症によって生活が一変する病気です。治療やリハビリに集中するためにも、経済的な不安を解消することが大切です。障害年金の申請は決して簡単ではありませんが、正しい知識と適切なサポートがあれば、確実に受給できる可能性が高まります。

Aさんのケースのポイントを振り返ると:

- 症状固定のタイミングを見極めて適切な時期に申請した

- 医師の診断書や申立書に日常生活の困難さを具体的に記載した

- 専門家のサポートにより、書類作成や申請手続きの負担を軽減できた

- 結果として、障害厚生年金1級という高い等級が認定された

- 遡及支給も含め、経済的に大きな支援を受けることができた

障害年金の申請をご検討の方々へのアドバイスとして、以下の点が特に重要です:

1. 早めの情報収集と相談

症状が安定してきたら、早めに障害年金について情報収集し、専門家に相談することをお勧めします。申請時期が遅れると、受け取れるはずの遡及金が減少する可能性があります。

2. 医師との良好な関係構築

診断書を作成する医師に障害年金申請の意向を伝え、日常生活の困難さをしっかり伝えることが大切です。診断書は申請の要となる書類です。

3. 具体的な症状と生活への影響の記録

日常生活でどのような困難があるか、具体的に記録しておくと、申立書の作成時に役立ちます。特に高次脳機能障害のような目に見えにくい障害は、具体的なエピソードが重要になります。

4. 関連制度との併用検討

障害年金だけでなく、障害者手帳や介護保険、障害福祉サービスなど、関連する制度も併せて検討することで、より充実したサポートを受けられます。

脳内出血後の生活再建は、長い道のりになることもあります。しかし、障害年金という安定した収入があれば、経済的な不安を軽減し、リハビリや治療に集中できます。また、将来の生活設計も立てやすくなるでしょう。

当事務所では、これまで多くの脳血管障害のケースを手がけてきました。Aさんのように、適切な等級認定と遡及支給を受けられるよう、一人ひとりの状況に合わせたサポートを行っています。障害年金の申請に不安を感じている方は、まずは専門家に相談することをお勧めします。

【無料相談実施中】あなたやご家族の障害年金申請をサポートします

脳内出血による障害で将来への不安を抱えていらっしゃるなら、あなたは決して一人ではありません。Aさんのケースのように、適切なサポートがあれば障害年金という形で安定した経済的支援を受けることができます。当事務所では、障害年金の申請に関する無料相談を実施しています。あなたやご家族の状況をお聞きし、最適な申請戦略をご提案いたします。

専門家に相談するメリット

障害年金の申請は複雑で、書類の準備や記載内容によって結果が大きく左右されることがあります。特に脳内出血による高次脳機能障害のような、目に見えにくい障害では、専門的な知識と経験が申請の成否を分けることも少なくありません。

当事務所では、障害年金申請のプロフェッショナルとして、以下のようなサポートを提供しています:

丁寧なヒアリングと状況分析

あなたやご家族の状況を詳しくお聞きし、障害年金受給の可能性を分析します。医療記録や就労履歴などから、初診日や障害認定日を正確に把握し、最適な申請タイミングをアドバイスします。

申請書類の作成支援

審査のポイントを押さえた効果的な申請書類の作成をサポートします。特に「病歴・就労状況等申立書」は、日常生活の困難さを具体的に伝えるよう工夫しています。

医師との連携

診断書の記載内容について必要に応じて医師と連携し、障害の状態が適切に反映されるようサポートします。

申請手続きの代行

実際の申請手続きを代行し、煩雑な書類提出や年金事務所とのやり取りの負担を軽減します。

「障害年金の制度がよくわからない」「自分のケースでは受給できるのか不安」という方も、まずはお気軽にご相談ください。Aさんのように脳内出血による右半身麻痺と高次脳機能障害で障害厚生年金1級を取得し、年額270万円の安定した収入を確保できた事例をはじめ、様々なケースに対応してきた経験があります。

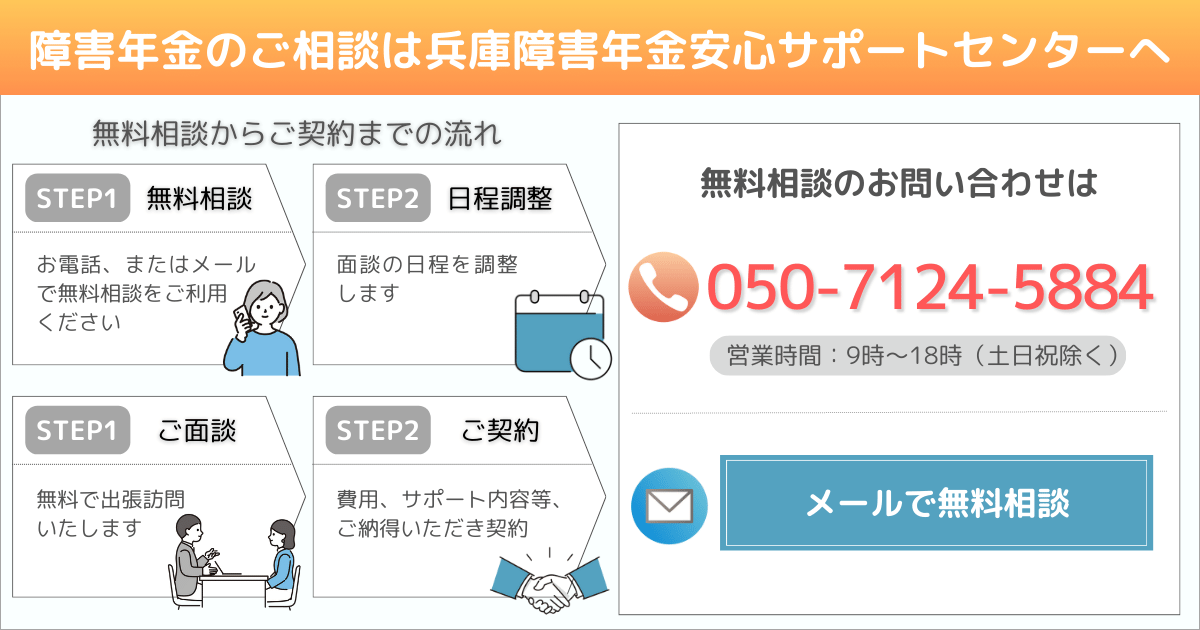

無料相談の申し込み方法

当事務所では、障害年金に関する初回相談を無料で承っています。相談方法は、ご状況やご希望に合わせて選べます。

電話での相談

お電話一本で、障害年金の専門家に直接相談できます。急ぎのご質問や、まずは簡単に状況を確認したいという方に適しています。

– 相談専用ダイヤル:050-7124-5884

– 受付時間:平日9:00〜18:00(土日祝は要予約)

「どんな些細な質問でも大丈夫ですか?」というご心配をいただくこともありますが、障害年金に関することであれば、どんな小さな疑問でもお気軽にお電話ください。

オンライン相談

ご自宅にいながら、ビデオ通話で専門家と顔を見ながら相談できます。外出が難しい方や、遠方にお住まいの方に便利です。

- Zoom、LINEなどお好みのツールを選べます

- 事前予約制:ウェブサイトから希望日時を予約

- 必要に応じて画面共有で書類を確認することも可能

「パソコンが苦手でも大丈夫ですか?」というご質問もありますが、スマートフォンからでも簡単に参加できます。操作方法も丁寧にご案内しますので、ご安心ください。

訪問相談

外出が困難な方のために、ご自宅や入院先への訪問相談も無料で行っています。特に脳内出血の後遺症で移動に制限がある方に喜ばれているサービスです。

- 兵庫県内および関西エリアに対応(それ以外の地域もご相談ください)

- 事前予約制:ご希望の日時と場所をお知らせください

- 必要書類の確認やその場での申請アドバイスが可能

「入院中でも相談できますか?」というご質問もいただきますが、病院での面会が可能であれば、病室にもお伺いします。リハビリ中の方も、スケジュールに合わせて調整いたします。

障害年金の申請は、あなたとご家族の生活を支える大切な手続きです。「まだ決めていない」「とりあえず話を聞いてみたい」という段階でも構いません。あなたの状況に合わせて、最適なアドバイスをさせていただきます。

Aさんのケースのように、脳内出血による障害で年額270万円の障害厚生年金1級を取得できる可能性があります。将来への不安を少しでも解消し、安定した生活を取り戻すための第一歩として、ぜひ無料相談をご利用ください。

【個人情報の取り扱いについて】

本事例は、以下の方針に基づき掲載しております:

- 依頼者様の同意のもと、情報を公開しています

- プライバシー保護の観点から、個人が特定されない形に年齢、職業、経過等の詳細を一部加工しています

- 事例の本質的な部分は正確に保持しています

- 記載している給付額は一例であり、加入期間や保険料納付状況等により個人差があります

当センターでは、依頼者様の個人情報保護を最優先としつつ、障害年金の申請を検討されている方々へ、参考となる情報を提供できるよう努めています。