「初診日の証明ができない」として一度は却下された障害年金申請。しかし、諦めずに当センターに相談していただいたことで、中学生時代の学校の記録が初診日証明として認められ、障害基礎年金2級を受給できた事例をご紹介します。

人工透析を受けている方や慢性腎不全と診断された方の障害年金申請に役立つポイントを解説します。「初診日証明がない」と思っていても、諦めずに専門家に相談することで道が開ける可能性があります。

| 相談者 | 40代男性(神戸市在住) |

|---|---|

| 傷病名 | 慢性腎炎による慢性腎不全(人工透析治療中) |

| 決定した年金種類と等級 | 障害基礎年金2級 |

| 年金額 | 年額約80万円 |

慢性腎不全・人工透析患者が障害年金を受給するまでの道のり

人工透析を受けながら生活する中で、経済的な不安を抱えている方は少なくありません。この受給事例では、一度は申請を諦めかけた方が、当センターのサポートを受けて障害年金の受給に至った経緯を詳しく解説します。特に「初診日証明」の壁を乗り越えた実践的なアプローチにご注目ください。

一度は却下された申請—諦めずに専門家に相談したことで道が開けた

Aさん(仮名・40歳代)は現在、毎日腹膜透析を行っています。透析治療により、熟睡できない日々が続き、慢性的な倦怠感に悩まされ、時に貧血症状も現れる状態でした。

以前、会社勤務中の健康診断結果をもとに自分で障害年金の裁定請求(障害年金の申請手続き)を行いましたが、「初診日が確認できない」という理由で却下されていました。

初診日とは、障害の原因となった病気やケガについて初めて医師の診察を受けた日のことで、障害年金の受給資格や年金額を決める重要な基準となります。

しかし、「生活費の不安から、請求できるものなら再度挑戦したい」という強い思いから、当センターに相談に来られました。

私たちがAさんのお話を詳しく伺ったところ、会社の健康診断で尿蛋白や赤血球の異常値が検出される前に、実は中学生の時に慢性腎炎と診断されて入院していたという重要な事実が判明しました。

関連記事

初診日証明の基本については、障害年金の基礎知識で詳しく解説しています。

障害年金申請の大きな壁となった初診日証明の問題

調査を進めると、次のような状況が明らかになりました。

- 入院先の病院の診療録(カルテ)は保存年限の5年を過ぎて廃棄されていた

- 退院後は症状が安定していたため、通院していなかった

- 会社の健康診断結果だけでは、障害の原因となった疾病の初診日として認められなかった

多くの方がこの段階で諦めてしまいますが、私たちは「他に何か証明できる資料はないだろうか」とAさんに確認を続けました。

本事例のポイント—中学生時代の記録が障害年金受給の鍵に

初診日証明の代替となる資料を探す中で、Aさんが保管していた小学校の通知表に注目しました。そこには、担任の先生による「体調に注意しながら」「体育授業は一部見学を要する」という記述とともに、入院していたことを示す記述がありました。

しかし、現在の慢性腎不全につながる「慢性腎炎」であるという具体的な記載はなく、このままでは初診日の証明として不十分でした。

初診日証明の突破口を開いた調査プロセス

より確実な証拠を得るため、次のような調査を行いました。

- 中学校で行われた健康診断等の資料が残っていないか、教育委員会に問い合わせ

- 中学校の指導要録に「腎臓炎のため体育授業に制限あり」という記載があることを確認

- 情報開示の手続きを経て、ご家族に指導要録のコピーを入手してもらう

このように収集した通知表や指導要録のコピーを添付書類とし、経緯を詳述した申立書を作成して裁定請求した結果、障害基礎年金の2級に認定されました。

Aさんとご家族との会話から、次のような点も明らかになりました。

- 中学生で発病した当時、将来の障害年金申請のために診断書を取っておくよう指導されることはなかった

- 将来人工透析が必要になるとは予想していなかった

- 障害年金制度についての説明も受けていなかった

このケースは、通知表や指導要録という意外な資料が初診日証明の決め手となった好例です。

Aさんからは「相談して本当に良かった。複雑な手続きで多くの方が泣き寝入りしていると思うと、諦めずにいろいろな方の力を借りてでも再度チャレンジすべきだと思います」という感想をいただきました。

障害年金専門家からのアドバイス

私たち障害年金の専門家は、過去の医療記録が残っていなくても、様々な代替手段で初診日を証明できる可能性があることをお伝えしたいと思います。諦めずに一度ご相談いただければ、新たな道が開けるかもしれません。

初診日証明の難しさと解決策—過去の医療記録がなくても諦めない方法

障害年金申請において、最も多くの方が躓くのが「初診日証明」です。特に腎不全のように、発症から長い時間が経過している場合、診療記録が廃棄されていることも少なくありません。しかし、Aさんの事例のように、思わぬ資料が初診日証明の鍵になることがあります。医療記録がなくても諦めない方法をご紹介します。

初診日証明が障害年金申請の最大の壁になる理由

初診日とは、障害の原因となった病気やケガについて初めて医師の診察を受けた日のことです。この日付が障害年金の受給資格や受給額を決定する重要な基準となります。

初診日が重要視される理由

障害年金制度では、初診日に国民年金や厚生年金に加入していたかどうかで受給資格が決まります。また、初診日前の保険料納付状況も審査されます。このため、初診日を明確に証明することが求められるのです。

多くの透析患者さんが直面する問題は、腎臓病は緩やかに進行することが多く、自覚症状がないまま健康診断で指摘されたり、別の病気で受診した際に偶然発見されたりすることです。さらに、小児期に発症し、一度軽快した後に成人してから再び悪化するケースもあります。

Aさんのケースでも、中学生の頃に発症した腎炎が初診日となりましたが、当時は将来障害年金を申請することなど想像もしていなかったため、診断書や領収書を保管していませんでした。多くの方が同じ状況に直面しています。

初診日証明が難しくなる主な理由

- 医療機関の保存期間(医療法施行規則では5年)を超えて診療録が廃棄されている

- 医療機関自体が閉院・統合されて記録が引き継がれていない

- 初期症状が軽微で受診記録が残っていない、または別の症状として診断されていた

- 小児期の発症で本人が詳細を覚えていない、または家族も高齢で記憶があいまい

このように、初診日証明の壁は高いものの、実はさまざまな代替手段で証明できる可能性があります。諦めずに専門家に相談することが大切です。

診療録が廃棄されていた場合の代替証明方法

医療機関の診療録が廃棄されていた場合でも、以下のような資料で初診日を証明できることがあります。

初診日の代替証明として認められる可能性がある資料

1. 医療関係の書類

- 診察券(初診日の記載があるもの)

- お薬手帳や薬の処方箋

- 医療費の領収書

- 健康保険の給付記録(健康保険組合に問い合わせ可能)

2. 学校関係の記録

- Aさんのケースで活用された指導要録(学校教育法施行規則では指導要録は20年間保存)や通知表

- 学校の健康診断記録(保健室の記録)

- 学校の欠席理由が記載された記録

3. 職場関係の記録

- 会社の健康診断結果

- 傷病手当金の支給記録

- 休職証明書や診断書の写し

4. その他の記録

- 日記や家計簿(受診記録や医療費支払いの記録)

- ブログや手紙などの私的記録

- 家族や知人の第三者証明(参考情報として)

学校の記録(通知表・指導要録)を活用した証明例

Aさんの事例では、指導要録が決め手となりました。指導要録とは、学校が児童・生徒の学習状況や健康状態を記録する公的文書で、指導に関する記録は5年、学籍に関する記録は20年間保存されています。

具体的な活用方法として、以下のようなプロセスが効果的でした。

- まず本人が保管していた通知表から、健康上の問題があったことを示す記述を確認

- 通知表の記述をもとに、さらに詳しい記録がないか教育委員会に問い合わせ

- 指導要録に「腎臓炎のため体育事業に制限あり」という具体的な病名の記載を発見

- 情報公開請求の手続きを経て、本人または家族が記録の写しを入手

- 入手した指導要録のコピーを初診日証明の補助資料として活用

この例からわかるように、一見関係なさそうな記録でも、病名や症状が記載されていれば、初診日の状況証拠として認められる可能性があります。

その他有効な初診日証明の代替書類とその入手方法

1. 健康保険の受診履歴

加入している、または過去に加入していた健康保険組合や協会けんぽに問い合わせることで、「医療費のお知らせ」や「医療費通知書」の保管がある場合は有効です。保険者によって保存期間が異なりますが、一般的には5年程度です。

2. お薬手帳や処方箋の履歴

長期にわたり同じ薬局を利用している場合、薬局に処方歴の開示を依頼できる場合もあります。腎臓病に特有の薬の処方記録が重要な証拠となります。

3. 年金事務所の資料

傷病手当金を受給していた場合、その支給記録が残っていることがあります。医療機関が作成する「受診状況等証明書」の取得を検討することも有効です。

4. 第三者申立書の活用

家族や信頼できる第三者(元担任教師など)による証言を文書化します。単独では決定的な証拠とならないものの、他の状況証拠と組み合わせることで有効性が高まります。

専門家である私たちの経験では、単一の資料で初診日証明が困難でも、複数の間接的な証拠を組み合わせて「申立書」を作成し、状況を詳細に説明することで認められるケースが数多くあります。

Aさんのケースも、通知表と指導要録という複数の資料を組み合わせ、経緯を詳述した申立書を添えることで初診日証明として認められました。過去の医療記録がないからといって諦めるのではなく、さまざまな角度から証拠を集めることが重要です。

他の腎疾患の受給事例

その他の腎疾患・肝疾患に関する障害年金の受給事例は、腎疾患・肝疾患の受給事例一覧をご覧ください。

障害年金の申請から受給までの具体的なステップ

腎不全や人工透析による体調の不安に加えて、障害年金の申請手続きの複雑さに戸惑っている方も多いでしょう。ここでは申請から受給までの流れを、腎不全・人工透析患者さん向けにわかりやすく解説します。特に初診日証明の問題を解決した後の具体的な手順を知ることで、申請へのハードルが下がるでしょう。

腎不全・人工透析患者の障害年金申請手順

障害年金の申請は複雑に感じられますが、ステップを追って進めていくことで確実に手続きを進めることができます。以下に基本的な流れをご紹介します。

STEP1:申請要件の確認

申請前に、次の3つの要件を満たしているか確認することが重要です。

1. 初診日要件

障害の原因となった疾病・負傷について初めて医師の診察を受けた日(初診日)に、国民年金か厚生年金に加入していること

2. 保険料納付要件

初診日の前々月までの公的年金の加入期間のうち、保険料納付済期間と免除期間を合わせて3分の2以上あること、または初診日の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないこと

3. 障害認定要件

障害認定日(初診日から1年6ヶ月を経過した日、または治療の効果が期待できない状態に至った日)において、障害等級1級・2級(厚生年金加入者は3級も対象)の状態にあること

腎不全・人工透析の場合、特に初診日の特定が重要です。前章で説明したように、小児期の腎炎や健康診断での指摘が初診日となる可能性もあります。また、人工透析の場合は透析導入日が「症状が固定した日」として障害認定日となることが多いという特徴があります。

STEP2:診断書(障害認定診断書)の作成依頼

現在の人工透析を担当している主治医に、障害年金用の診断書(障害認定診断書)の作成を依頼します。腎疾患の場合は「国民年金・厚生年金保険 障害認定診断書(腎疾患用)」という専用の様式を使用します。

診断書作成の際のポイントは以下のとおりです。

- 主治医に障害年金申請の目的を伝え、詳細な記載をお願いする

- 透析の頻度や時間、透析に伴う合併症や日常生活への影響を具体的に記載してもらう

- 検査数値(血液検査結果など)だけでなく、自覚症状や生活上の制限も記載してもらう

STEP3:必要書類の収集と請求書の作成

診断書以外にも、以下のような書類が必要になります。

- 年金請求書(国民年金障害基礎年金裁定請求書、厚生年金保険障害厚生年金裁定請求書など)

- 初診日を証明する書類(医師の証明書、指導要録など前章で説明した代替証明を含む)

- 戸籍謄本・住民票

- 年金手帳やマイナンバーがわかる書類

- 振込先の金融機関の通帳のコピー

- 所得証明書(20歳前傷病による請求の場合)

- 病歴・就労状況等申立書

請求書は複雑な様式になっていますので、記入例を参考にしながら丁寧に作成します。

STEP4:申請書類の提出

収集・作成した書類一式を、お住まいの地域を管轄する年金事務所(または市区町村の国民年金窓口)に提出します。書類の不備があると審査が遅れる原因になりますので、提出前に十分確認しましょう。

STEP5:審査・結果通知の受け取り

提出後は日本年金機構による審査が行われます。審査期間は通常3〜6ヶ月程度かかることが多く、地域や申請状況によって異なります。審査の結果は「年金証書」または「不支給決定通知書」として郵送されます。

認定された場合は、請求のあった月の翌月分から年金が支給されます。実際の支払いは年6回(2月、4月、6月、8月、10月、12月)の偶数月に、それぞれの前2か月分がまとめて振り込まれます。

不支給となった場合でも、新たな医学的所見や生活状況の変化があれば再請求が可能です。また、納得できない場合は審査請求という不服申立ての手続きもあります。

申請で必要となる書類と準備のポイント

障害年金の申請では様々な書類が必要ですが、腎不全・人工透析患者さんの場合、特に次のポイントに注意しましょう。

1. 腎疾患用診断書の重要性

腎疾患用の診断書には、次のような項目があります。

- 透析の方法(血液透析・腹膜透析)と開始年月日

- 透析の頻度と1回あたりの時間

- 腎機能検査の結果(eGFR値、クレアチニン値など)

- 自覚症状(倦怠感、食欲不振、睡眠障害など)

- 他覚所見(貧血、高血圧、浮腫など)

- 日常生活状況(家事、買い物、通院などの制限状況)

- 就労の状況(労働時間の制限、休憩の必要性など)

これらの項目が具体的かつ詳細に記載されていることが、適切な等級認定のために非常に重要です。人工透析による身体的・精神的負担や日常生活への影響が正確に伝わるよう、事前に主治医とよく相談しておくことをお勧めします。

2. 病歴・就労状況等申立書の作成ポイント

この申立書は、ご自身の病歴や就労状況、日常生活の状況を自由に記載できる書類です。人工透析患者さんの場合、次のような点を具体的に記載すると効果的です。

- 発症から現在までの経過(初期症状、診断時の状況、透析導入の経緯など)

- 透析による身体的制限(透析日の疲労感、透析後の回復時間など)

- 日常生活上の困難(家事や買い物の制限、外出の困難さなど)

- 就労への影響(勤務時間の短縮、休職歴、仕事内容の変更など)

- 精神的な負担(将来への不安、依存状態への心理的ストレスなど)

抽象的な表現ではなく、「週3回の透析のため、透析当日は極度の疲労感があり、帰宅後は横になって休むしかない」「透析中に血圧が下がることがあり、めまいや吐き気に悩まされる」など、具体的な事実を記載することが重要です。

3. 初診日証明書類の工夫

前章で詳しく説明したように、初診日証明は最も難しい部分です。Aさんのケースのように、通常の医療記録以外の証拠を組み合わせて証明することもあります。

証明書類がない場合の対応策として、古い診察券や領収書を探す、健康保険組合や協会けんぽに受診歴の開示を請求する、学校の記録や職場の健康診断結果を確認する、家族の証言を第三者申立書としてまとめるなどの方法があります。

これらの証拠を補強するために、「申立書」を作成し、初診の経緯や当時の状況を詳しく説明すると効果的です。

医師の診断書で重要となる記載事項—透析患者特有の注意点

透析患者さんの障害年金申請では、診断書の記載内容が特に重要です。等級判定において参考にされる主な項目と、その記載ポイントを解説します。

透析の状況に関する記載

透析の状況については、単に「週3回の血液透析を実施」といった事実だけでなく、透析に伴う合併症や身体的負担についても詳しく記載してもらうことが大切です。

具体的には、透析中の血圧低下やめまい・吐き気などの症状、透析後の倦怠感や回復までに要する時間、シャントトラブルの有無と頻度、透析に関連した入院歴などが挙げられます。

日常生活への影響に関する記載

透析患者さんは、透析時間そのものだけでなく、透析前後の体調変化によっても日常生活が制限されます。診断書には以下のような点も記載してもらいましょう。

- 透析日の活動制限(家事や外出ができない時間帯など)

- 水分・食事制限による生活上の負担

- 体調の波による計画的な活動の困難さ

- 定期的な通院による社会活動の制限

合併症に関する記載

腎不全に伴う合併症も障害の程度に大きく影響します。特に次のような合併症があれば、必ず記載してもらいましょう。

- 腎性貧血とその症状(倦怠感、息切れなど)

- 二次性副甲状腺機能亢進症(骨痛、関節痛など)

- 心血管合併症(高血圧、動脈硬化など)

- 神経障害(しびれ、筋力低下など)

- 透析アミロイドーシス(手根管症候群など)

就労能力への影響に関する記載

障害年金の等級判定では、就労能力への影響も重要な判断材料となります。特に透析患者さんの場合、労働時間の制限(透析日は半日しか働けないなど)、体力・持久力の低下による作業効率への影響、疲労回復の遅延、突発的な体調不良による欠勤リスクなどについて具体的に記載してもらうと良いでしょう。

私たち障害年金専門の社会保険労務士は、こうした診断書の記載内容を申請前に確認し、不足している情報があれば医師に追記をお願いするなどのサポートも行っています。適切な診断書は障害年金受給の成否を大きく左右する重要な書類ですので、専門家のアドバイスを受けながら準備することをお勧めします。

申請が却下されたケースの再チャレンジ方法と成功のコツ

障害年金の申請が却下されると、大きな失望と不安を感じることでしょう。しかし、Aさんのケースのように、一度却下されても再度の申請で認められるケースは少なくありません。ここでは、申請が却下された場合の対処法と、専門家のサポートを受けることで成功率を高める方法をご紹介します。

却下理由の適切な分析方法

障害年金の申請が却下された場合、まず「不支給決定通知書」に記載された却下理由を正確に理解することが重要です。腎不全・人工透析患者の場合、主な却下理由は以下のようなものが考えられます。

初診日証明に関する却下

Aさんのケースと同様に、「初診日が確認できない」という理由で却下されることが最も多いパターンの一つです。

初診日証明の問題は以下のように分析できます。

- 提出した診断書等で初診日が特定できない

- 初診日が確認できても、その日に年金制度に加入していないと判断された

- 初診日と現在の症状の因果関係が認められない

「初診日が確認できない」という理由で却下された場合、前章で説明したように、医療記録以外の代替資料(学校の記録、健康保険の記録など)を探し出し、それらを組み合わせることで初診日を証明できる可能性があります。

障害の程度に関する却下

もう一つの主な却下理由は、「障害の状態が認定基準に該当しない」というものです。人工透析を行っていても、自動的に障害年金が認められるわけではなく、日常生活への影響度などが総合的に判断されます。

この場合の分析ポイントとして、診断書に日常生活や就労の制限状況が具体的に記載されていなかった、透析による身体的・精神的影響が十分に説明されていなかった、合併症や二次的障害について触れられていなかったなどが挙げられます。

このような理由で却下された場合は、より詳細な診断書を作成してもらい、日常生活上の具体的な困難さを示す証拠を補強することが重要です。

保険料納付要件に関する却下

初診日前の保険料納付状況が基準を満たしていないことが理由で却下されるケースもあります。この場合は、特例的な納付要件(初診日前1年間の保険料に未納がない等)が適用できないか検討する、障害基礎年金の場合は20歳前傷病として請求できないか検討する、初診日の認定に誤りがないか再検討するなどの対応が考えられます。

保険料納付要件で却下された場合、初診日そのものを見直すことで解決できる可能性もあります。例えば、実際の初診日が思っていたより早い時期(保険料納付状況が良好だった時期)である証拠が見つかれば、再審査請求(不服申立て)や再請求(新たな申請)の可能性が出てきます。

専門家による再申請で成功率が高まる理由

Aさんのケースでも専門家のサポートにより受給に成功していますが、障害年金の申請、特に再申請において専門家の力が発揮される理由をご説明します。

1. 却下理由に対する的確な対応策の立案

社会保険労務士などの障害年金の専門家は、却下理由を正確に分析し、それに対する効果的な対応策を立てることができます。

例えば、「初診日が確認できない」という理由であれば、前章で紹介したような代替証明の方法を提案します。「障害の状態が認定基準に該当しない」という理由であれば、診断書の記載内容の改善点を指摘します。「保険料納付要件を満たしていない」という理由であれば、特例的な納付要件の適用可能性を検討します。

専門家は過去の類似事例の経験から、最も効果的な対応策を提案することができます。

2. 申請書類の質の向上

障害年金申請の成否は、提出書類の質に大きく左右されます。専門家は以下のような点で書類の質を高めることができます。

- 診断書の記載内容を充実させるための医師への適切な情報提供

- 病歴・就労状況等申立書の効果的な作成サポート

- 審査官が理解しやすい資料の整理・構成

例えば、人工透析患者の方の場合、透析に伴う日常生活の制限や、透析で見えない部分の苦痛(食事・水分制限の精神的負担、倦怠感による社会活動の制限など)を具体的かつ客観的に記載することで、障害の実態をより正確に伝えることができます。

3. 初診日証明の代替手段の発掘

Aさんのケースでも、専門家が「小学校時代の記録」という思いもよらない証拠を発掘したことが成功の鍵となりました。専門家は以下のような方法で初診日証明の代替手段を見つけ出します。

- ご本人が気づいていない証拠の可能性を示唆する質問

- 様々な公的機関への調査方法の提案

- 複数の間接証拠を組み合わせて説得力を高める方法の提案

障害年金の審査では、単一の完璧な証拠がなくても、複数の状況証拠を組み合わせることで初診日を証明できる場合があります。専門家はそのような「証拠の組み立て方」に長けています。

4. 申立書作成のサポート

再申請では特に「申立書」の質が重要になります。専門家は効果的な申立書の作成をサポートします。

- 却下理由に対する反論点を論理的に整理

- 医学的・法的な観点からの説得力ある主張の構築

- 審査官の視点に立った、わかりやすい説明の提示

人工透析患者の方の場合、透析という治療の特殊性(時間的拘束、身体的負担、精神的ストレスなど)を一般の方にも理解しやすく説明することが重要です。

詳細な申立書が審査に与える影響—本事例での成功ポイント

Aさんのケースでは、指導要録という決定的な証拠に加えて、詳細な申立書が審査に好影響を与えました。効果的な申立書の作成ポイントをご紹介します。

申立書作成の基本的なアプローチ

申立書は単なる状況説明ではなく、障害年金を受給すべき理由を論理的に説明する重要な書類です。特に再申請の場合は、前回の却下理由に対する反論を中心に構成すると効果的です。

Aさんのケースでは、以下のような構成で申立書を作成しました。

1. 経緯の説明

中学生時代に慢性腎炎と診断され入院した事実、その後の経過、透析開始までの流れを時系列で整理

2. 初診日証明に関する説明

- 医療機関の診療録が保存期間を過ぎて廃棄されていることの説明

- 通知表と指導要録に記載された内容の詳細と、それが慢性腎炎を示す根拠の説明

- 現在の腎不全と中学生時代の腎炎の医学的な因果関係の説明

3. 現在の障害状態に関する補足説明

- 透析に伴う身体的・精神的負担の具体的な説明

- 日常生活における制限の詳細

- 就労能力への影響

医学的な説得力を高める工夫

腎不全・人工透析患者の申立書では、医学的な観点から見た説得力が重要です。Aさんのケースでは、小児期の腎炎と成人後の慢性腎不全の医学的な因果関係、「腎臓炎のため体育授業に制限」という指導要録の記載が医学的に見て重篤な腎疾患を示唆することなどを強調しました。

主治医や腎臓専門医の所見を引用することで、医学的な説得力を高めることもできます。

具体的な生活状況の記載

障害年金の審査では、医学的な状態だけでなく、実際の生活上の困難さも重視されます。Aさんの申立書では、次のような点を具体的に記載しました。

- 透析日の具体的なスケジュールと、それに伴う活動制限

- 熟睡できない日々や慢性的な倦怠感が日常生活に与える影響

- 貧血症状による身体的制限

このように、数値や医学用語だけでなく、実際の生活の様子を具体的に記載することで、審査官に障害の実態を理解してもらいやすくなります。

申請と同時に考慮すべき他の福祉制度

障害年金の申請と並行して、以下のような制度の活用も検討すると良いでしょう。

- 特定疾病療養費制度(人工透析の自己負担額の軽減)

- 障害者手帳の取得(税金の減免や公共サービスの割引など)

- 重度障害者医療費助成制度(自治体によるサポート)

障害年金専門の社会保険労務士は、このような関連制度についても幅広くアドバイスできます。一度の相談で総合的な生活支援の方法を検討することが可能です。

人工透析という厳しい治療を続けながらの生活は、身体的にも経済的にも大きな負担があります。しかし、適切な支援を受けることで、その負担を軽減することができます。Aさんのケースのように、一度却下されても諦めずに再チャレンジすることで道が開けることがあります。ぜひ専門家に相談して、最適な申請方法を見つけてください。

実際の受給者の声—障害年金が生活にもたらした変化

障害年金の受給は、単なる経済的支援以上の意味を持ちます。特に人工透析を続けながらの生活では、経済面だけでなく精神的な安心感も重要です。ここではAさんをはじめとする実際の受給者の声を通して、障害年金が日々の生活にもたらす具体的な変化をご紹介します。

「諦めずにチャレンジして良かった」40代男性の体験談

Aさんは一度は申請を諦めかけましたが、専門家に相談したことで道が開けました。その経験と障害年金受給後の変化について、以下のように語っています。

Aさんの申請前の状況

人工透析を始めてから、Aさんの生活は大きく変化しました。週3回の透析のために、フルタイムで働くことができなくなり、収入は以前の60%程度に減少。さらに、透析による疲労感や体調不良から、残業や休日出勤もできなくなりました。

「透析を始めてから、仕事の時間も減り、体力も落ちて、家族の将来が本当に不安でした。子どもの教育費のことを考えると夜も眠れないこともありました」とAさんは当時を振り返ります。

自分で障害年金の申請を試みた際には、「初診日が確認できない」という理由で却下され、大きな失望を感じたといいます。しかし、諦めきれない思いから専門家に相談することを決意しました。

受給に成功した喜びと安心感

専門家のサポートにより、中学校時代の指導要録を活用して初診日を証明し、障害基礎年金2級の受給に成功したAさん。その時の気持ちをこう表現しています。

「認定通知が届いたときは本当に嬉しくて、家族全員で喜びました。一度却下されたので、正直あまり期待していなかったんです。でも、相談して本当に良かったと思います」

Aさんは続けます。「障害年金の制度や申請の複雑さを考えると、多くの方が泣き寝入りしているんじゃないかと思います。諦めずにいろいろな方の力を借りてでも再度チャレンジすべきだと思います」

同様のケースで受給に成功した方々の声

腎不全・人工透析で障害年金を受給している他の方々からも、申請時の苦労や受給後の変化について多くの声が寄せられています。

50代の会社員Bさんは、「最初は障害年金なんて自分には関係ないと思っていました。でも透析を始めて体力も落ち、勤務時間も減らさざるを得なくなり、経済的に厳しくなったとき、医療ソーシャルワーカーさんに勧められて申請しました」と話します。

30代の自営業Cさんは、「透析導入当初は『まだ若いから』と障害年金の申請を躊躇していました。でも、体調の波が大きく、安定して仕事ができなくなったとき、将来への不安から申請を決意しました。今は受給できて本当に助かっています」と語ります。

これらの声に共通するのは、「もっと早く知っていればよかった」「最初から専門家に相談すればよかった」という思いです。多くの方が申請のハードルの高さに躊躇したり、一度の却下で諦めてしまったりしていますが、専門家のサポートを受けることで道が開けるケースが少なくありません。

障害年金受給後の経済的・精神的な変化

障害年金の受給は、具体的にどのような変化をもたらすのでしょうか。受給者の方々の声から、主な変化をご紹介します。

経済的な安定感の回復

人工透析患者の多くは、治療による時間的制約から就労時間の短縮を余儀なくされます。その結果、収入が減少し、経済的な不安を抱える方が少なくありません。

Aさんの場合、障害基礎年金2級の受給により、年額80万円の収入が加わりました。「月々6万5千円程度ですが、これが本当に大きいんです。透析のために減った収入の一部を補ってくれるので、家計の圧迫感が大幅に減りました」と話します。

また、障害年金は税金がかからない非課税所得であるため、手取り額としての価値が高いのも大きなメリットです。「同じ金額を給料でもらうより、実質的な価値が高い」とAさんは指摘します。

治療に集中できる精神的余裕

障害年金の受給は、経済面だけでなく精神的な面でも大きな変化をもたらします。

「毎月の透析費用や生活費のことを考えると、体調が悪くても無理して働かなければという焦りがありました。でも、障害年金を受給できるようになってからは、体調に合わせて休息を取ることができるようになりました」とAさんは語ります。

無理をせずに治療に専念できる環境が整ったことで、体調の安定にもつながったといいます。

家族の負担軽減と関係の改善

障害年金の受給は、本人だけでなく家族にも良い影響を与えることがあります。

「収入が減って家計が苦しくなると、どうしても家族に気を遣ってしまいます。子どもの習い事を辞めさせるかどうか悩んだり、妻に申し訳ない気持ちになったり…。でも障害年金のおかげで、そういった精神的な負担が減りました」とAさん。

また、「経済的な心配が減ったことで、家族との会話も以前より前向きなものになりました」と家族関係の変化も語ってくれました。

将来への不安の軽減

透析患者の多くが抱える将来への不安。障害年金はその不安を軽減する役割も果たします。

「透析は一生続く治療なので、長期的な経済計画が立てづらく不安でした。でも障害年金は基本的に症状が続く限り受給できるので、将来設計の基盤になります」とAさんは言います。

また、50代のDさんは「障害年金のおかげで無理に働く必要がなくなり、透析と仕事のバランスを自分のペースで調整できるようになりました。老後への備えもできるようになり、精神的に落ち着きました」と語ります。

社会とのつながりの維持

経済的な安定は、社会活動を維持するためにも重要です。

「透析を始めてからは、友人との食事会や旅行など、お金がかかる付き合いを自然と減らしていました。でも障害年金を受給できるようになってからは、以前のような社会的なつながりを少しずつ取り戻せています」とAさんは話します。

「障害があっても社会の一員として認められている」という実感も、精神的な支えになるようです。

障害年金は単なる経済的支援以上の意味を持ちます。Aさんのように、一度却下されても諦めずに専門家に相談することで、生活の質を大きく向上させることができるかもしれません。腎不全や人工透析で悩んでいる方は、ぜひ一度障害年金の申請を検討してみてください。初診日証明などで困ったことがあれば、私たち障害年金の専門家にご相談ください。

腎不全・人工透析患者の障害年金申請でよくある質問

人工透析を受けながら障害年金の申請を検討されている方から、当センターがよく受ける質問をまとめました。ここでは腎不全・人工透析特有の疑問に焦点を当て、実際の相談経験に基づいてわかりやすく解説します。不安や迷いを解消し、申請への一歩を踏み出すお手伝いができれば幸いです。

透析時間や頻度は等級判定に影響する?

人工透析を受けている方からの相談で最も多いのが、「透析の頻度や時間によって等級が変わるのか」という質問です。結論から言えば、透析の頻度や時間だけで機械的に等級が決まるわけではありませんが、判断材料の一つとして重要な要素となります。

透析と等級判定の関係性

透析の状況と等級判定の関係については、以下のような傾向があります。

週3回の血液透析を受けている方は、一般的に障害基礎年金2級に該当する可能性が高いですが、これは自動的に認定されるわけではありません。透析の影響による日常生活の制限状況や、合併症の有無・程度などが総合的に判断されます。

例えば、50代の男性Dさんの場合、週3回の血液透析を受けていましたが、透析中の血圧低下が著しく、帰宅後も長時間の休息が必要な状態でした。さらに、腎性貧血による倦怠感も強く、家事や外出などの日常生活に大きな制限がありました。この状況を診断書に詳細に記載してもらったところ、障害基礎年金2級が認定されました。

一方、週3回の透析でも、合併症が少なく、透析後の回復も比較的早い場合は、日常生活への制限が「著しい」とは認められず、2級に該当しないケースもあります。特に厚生年金加入者の場合は3級に該当する可能性があります。

透析の頻度・時間と等級判定の傾向

透析の状況と等級の関係について、一般的な傾向は以下のとおりです。

- 週3回の血液透析または毎日の腹膜透析で、日常生活に著しい制限がある場合 → 2級に相当することが多い

- 透析に加えて重度の合併症(心不全、視力障害など)があり、日常生活に著しい制限がある場合 → 1級に相当することがある

- 週3回未満の透析や、透析開始直後で影響が比較的軽い場合(厚生年金加入者)→ 3級に相当することがある

ただし、これはあくまで傾向であり、実際の認定は個別具体的な状況によって判断されます。

「私は週3回の透析を受けているのに2級が認められなかった」というご相談もよく受けます。このような場合は、診断書の記載内容が不十分であったり、透析による日常生活への影響が具体的に伝わっていなかったりすることが原因であることが多いです。これらのケースでは、再度診断書の内容を見直し、日常生活の制限状況をより具体的に記載することで、再申請の成功率が高まることがあります。

腎臓移植を検討している場合の障害年金はどうなる?

腎不全の治療として腎臓移植を検討している方から、「移植後は障害年金がなくなるのか」というご質問をいただくことがあります。

移植前の申請と受給

腎臓移植を予定している方でも、現在人工透析を受けている状態であれば、障害年金の申請は可能です。移植を待機中という理由で申請を躊躇する必要はありません。

実際に、腎臓移植を待機中に障害年金を申請し、受給できるようになった方は多くいらっしゃいます。40代女性のEさんは、移植を希望して登録していましたが、専門家のアドバイスで「現在の状態で申請できる」ことを知り、障害基礎年金2級の受給に成功しました。その後、無事に移植手術を受けることができましたが、移植前の安定した経済状況が精神的な支えになったと話しています。

移植後の障害年金の継続性

腎臓移植が成功した場合、障害年金はどうなるのでしょうか。結論から言えば、移植後すぐに自動的に停止されるわけではありません。

移植後は通常、定期的な「現況届(障害状態確認届)」の提出が求められます。その際に提出する診断書の内容によって、障害の状態が年金継続に該当するかどうかが判断されます。

移植が成功し、腎機能が回復して日常生活の制限がなくなれば、障害年金が支給停止になる可能性があります。この場合、将来再び状態が悪化したときには改めて請求することが可能です。

しかし、移植後も免疫抑制剤の服用が必要で、感染症リスクの回避のための制限や定期的な通院が必要なことから、一定期間は障害年金が継続されるケースも少なくありません。

また、移植が不成功だった場合や、一度成功しても後に拒絶反応が起きて再び透析に戻った場合は、その状態に応じて障害年金の等級が判断されます。

30代男性のFさんは、腎臓移植後2年間は障害基礎年金2級が継続されましたが、その後の診断書提出時に「日常生活の制限が著しくない」と判断され、支給停止となりました。しかし、5年後に拒絶反応が起き、再び透析を開始することになった際に、再度申請して2級が認められたケースもあります。

移植を検討している方にとって重要なのは、現在の状態に応じて申請できることと、移植後も状況に応じて年金が継続される可能性があることを知っておくことです。

就労しながらの障害年金受給は可能?

「働いていても障害年金は受給できるのか」という質問も多く寄せられます。結論から言えば、障害年金は就労の有無だけで受給資格が判断されるわけではなく、障害の状態によって判断されます。

就労と障害年金の両立

実際に、多くの透析患者の方が働きながら障害年金を受給しています。週3回の透析のため就労時間が制限される中でも、可能な範囲で仕事を続けながら、障害年金によって収入を補っているケースは珍しくありません。

40代のGさんは、IT企業で働きながら週3回の透析を受けています。透析日は半日勤務、非透析日はフルタイムで働くという形で勤務時間を調整し、収入の減少分を障害基礎年金2級で補っているといいます。「障害年金があるおかげで、無理をせずに働き続けられています」とGさんは話します。

就労内容と等級判定の関係

障害年金の等級判定において、就労の事実そのものよりも、どのような条件で働いているかという点が考慮されることがあります。例えば、勤務時間の短縮(透析のため週3日のみ勤務など)、就労内容の制限(肉体労働から事務作業への変更など)、特別な配慮(透析日の休暇、在宅勤務の許可など)が挙げられます。

これらの状況は、障害による制限の証拠として、障害年金の申請時に「病歴・就労状況等申立書」に記載することが重要です。

「就労していると障害年金が受けられない」と誤解して申請を諦めている方もいらっしゃいますが、実際には就労と障害年金の両立は十分可能です。むしろ、透析患者の方にとって、障害年金は就労を続けるための支えとなる場合が多いのです。

働きながら透析を続けている方、あるいは働きたいけれど透析のために制限があると感じている方は、まずは障害年金の申請を検討してみることをお勧めします。就労状況に配慮しながらも、透析による日常生活への影響を適切に評価してもらうことが大切です。

障害年金に関するさまざまな疑問やご不安はぜひ専門家にご相談ください。腎不全・人工透析患者の方の個別の状況に応じたアドバイスを提供し、申請のサポートをさせていただきます。

専門家に相談するメリットと相談時に準備すべきこと

障害年金の申請は複雑で難しいプロセスですが、専門家のサポートを受けることで成功率を高めることができます。Aさんのケースでも、専門家への相談が成功の鍵となりました。ここでは障害年金の専門家に相談するメリットと、相談時に準備しておくと良い資料についてご説明します。

障害年金の専門家が提供できるサポート内容

障害年金の申請、特に腎不全・人工透析患者の場合は、初診日証明や診断書の内容など、専門的な知識が必要となる場面が多くあります。障害年金に詳しい社会保険労務士などの専門家は、どのようなサポートを提供できるのでしょうか。

申請前の無料相談

多くの社会保険労務士事務所では、障害年金の申請について無料で相談に応じています。この初回相談では、以下のようなアドバイスを受けることができます。

- 申請者の状況に基づいた受給可能性の判断

- 初診日の特定と証明方法のアドバイス

- 必要書類の説明と収集方法のガイダンス

- 申請から受給までの全体的な流れの説明

60代の男性Hさんは、「最初は自分で申請しようと考えていましたが、無料相談を受けてみると、想像以上に複雑な手続きだと気づきました。特に初診日証明の難しさを知り、専門家に依頼することを決めました」と話します。

初診日証明の専門的なサポート

Aさんのケースでも重要だった初診日証明について、専門家は豊富な経験に基づいた具体的なアドバイスを提供できます。

- 診療記録が残っていない場合の代替証明方法の提案

- 学校記録や健康保険の履歴など、思いもよらない証拠の発掘

- 年金事務所や教育委員会などへの照会方法のアドバイス

- 初診日に関する申立書の効果的な作成サポート

「初診日が証明できない」と一度は諦めていた方でも、専門家の知識と経験によって解決の糸口が見つかることは少なくありません。

診断書作成のサポート

障害年金の審査では、診断書の内容が極めて重要です。専門家は主治医とのコミュニケーションをサポートし、適切な診断書の作成を手助けします。

- 診断書の記載ポイントを医師に伝えるためのアドバイス

- 透析による日常生活の制限を具体的に示す資料の作成

- 不足している医学的情報を補うための方法の提案

50代女性のIさんは、最初の申請では医師に診断書を書いてもらっただけで提出したところ却下されました。当センターでは、透析による生活への影響を具体的に伝えるための資料を作成し、医師にもその点を伝えたうえで診断書の作成を依頼し、再申請では無事認められました。

申請書類の作成と手続き全般のサポート

申請書類の作成から提出までの手続き全般をサポートすることも、専門家の重要な役割です。

- 各種申請書の正確な記入方法の指導

- 病歴・就労状況等申立書の効果的な作成

- 添付書類の適切な準備と整理

- 年金事務所との連絡や対応

特に申請書類は専門用語が多く、記入方法も複雑です。専門家のサポートにより、書類の不備による審査の遅延や却下を防ぐことができます。

不支給となった場合の再申請・審査請求のサポート

一度不支給となった場合も、専門家は適切な対応方法をアドバイスします。

- 不支給理由の分析と対応策の立案

- 診断書の内容改善や追加資料の収集方法

- 審査請求(不服申立て)の手続きサポート

- 再申請のタイミングと戦略の提案

Aさんのように、一度却下されても再度の挑戦で成功するケースは少なくありません。専門家のサポートがあれば、成功率を高めることができます。

初回相談時に用意しておくと良い資料と情報

専門家への相談をより効果的にするために、事前に準備しておくと良い資料があります。特に初回相談では、以下のような資料や情報があると、より具体的なアドバイスを受けることができます。

基本情報の整理

まずは基本的な情報をメモなどにまとめておくと便利です。

- 氏名、生年月日、住所、連絡先

- 年金加入歴(国民年金・厚生年金の加入期間)

- 疾病の発症時期と経過

- 現在の治療状況(透析開始日、頻度、時間など)

- 就労状況(現在の勤務状況または退職・休職の状況)

医療関係の資料

可能であれば、以下のような医療関係の資料をご準備ください。

- 診断書のコピー(過去に取得したものがあれば)

- 医療機関の領収書(特に古いもの)

- お薬手帳や処方箋

- 検査結果や検査値の推移がわかる資料

- 透析記録(透析日誌など)

40代のJさんは、「古い領収書や診察券を何気なく保管していたのですが、それが初診日の証明に役立ちました。捨てずに持っていって本当に良かったです」と振り返ります。

年金関係の資料

年金に関する以下の資料も重要です。

- 年金手帳またはマイナンバーカード

- ねんきん定期便またはねんきんネットの加入記録

- 過去に障害年金を申請したことがある場合はその関連書類

- 傷病手当金を受給したことがある場合はその通知書

日常生活や就労の状況がわかる資料

障害の程度を正確に伝えるために、日常生活の状況を示す資料も役立ちます。

- 透析による日常生活への影響をメモしたもの(具体的な制限や困難さ)

- 勤務時間の短縮や配置転換などの証明(会社からの通知など)

- 透析日と非透析日の生活の違いや体調の記録

50代のKさんは、「透析日の体調や活動の記録を数か月分つけて持参したところ、『これは診断書作成の際に医師に見せると良い』と当センターからアドバイスを受けました。実際、その資料をもとに医師が詳細な診断書を書いてくれたおかげで認定されました」と成功体験を語っています。

初診日に関する手がかり

初診日証明は特に重要ですので、以下のような資料があれば必ず持参しましょう。

- 古い診察券や診断書

- 学校の健康診断記録や指導要録のコピー

- 健康保険の医療費通知

- 会社の健康診断結果

- 初診時の状況を記憶している家族の証言メモ

これらの資料がすべて揃っている必要はありません。断片的な情報でも、専門家は経験から初診日証明の可能性を判断できます。

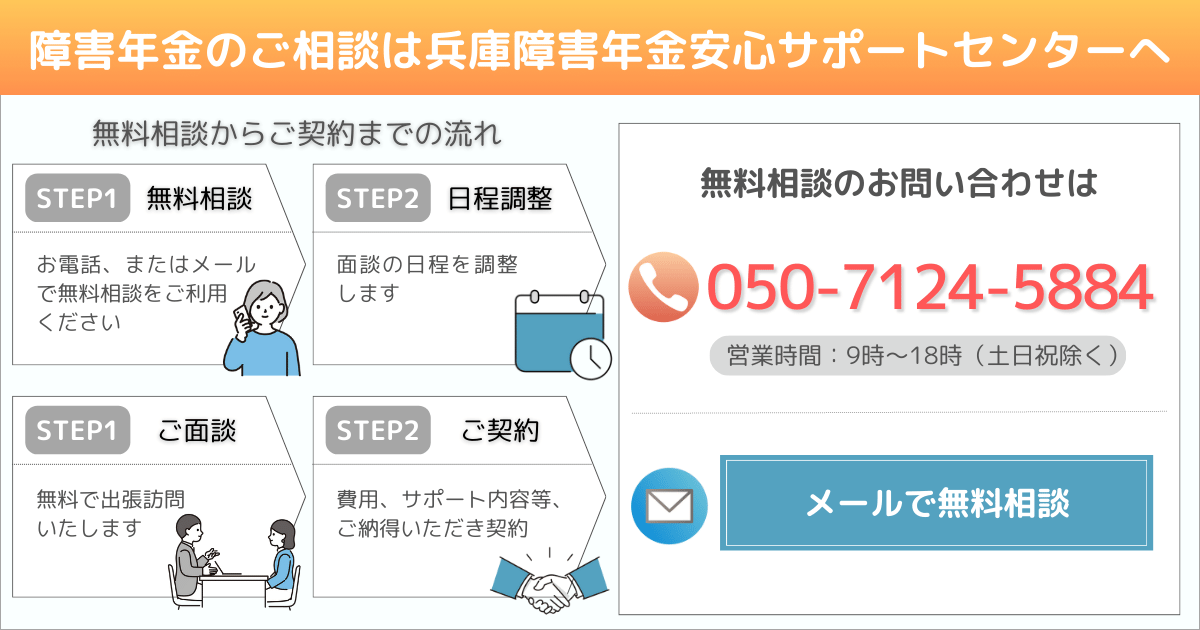

無料相談の活用方法—まずは気軽にご相談ください

障害年金の申請に不安を感じている方は、まずは当センターの無料相談を活用してみましょう。

無料相談で確認すべきポイント

無料相談では、以下のような点を確認することをお勧めします。

- ご自身の状況での受給可能性

- 初診日証明の方法と難易度

- 申請から受給までの具体的な流れと期間

- 専門家に依頼する場合の費用と内容

- 成功事例と成功率

「無料相談だから詳しく聞けないのでは」と遠慮される方もいますが、当センターの無料相談では遠慮は不要です。質問事項をあらかじめメモしておくと、効率的に相談できます。

オンライン相談の活用

当センターでは電話やZoomによるオンライン相談を実施しています。特に透析患者の方は、通院や体調管理で外出が制限されることもあるため、オンライン相談は便利な選択肢です。

30代のLさんは、「透析のスケジュールに合わせて外出するのが難しかったのですが、オンライン相談ができると知り、活用しました。自宅にいながら専門的なアドバイスが受けられて本当に助かりました」と話します。

専門家選びのポイント

障害年金の専門家を選ぶ際には、以下のような点に注目すると良いでしょう。

- 障害年金専門の実績や経験がどれくらいあるか

- 腎不全・人工透析患者の申請サポート経験があるか

- 相談時の説明がわかりやすいか

- 無理な受給可能性を強調していないか

- 費用体系が明確か

「専門家に依頼するのはお金がかかる」と心配される方もいらっしゃいますが、当センターでは成功報酬制を採用しています。また、障害年金は非課税で継続的に受け取れるものですので、長期的に見れば専門家への依頼費用以上のメリットが得られることが多いです。

人工透析による身体的・経済的な負担がある中で、障害年金の申請はさらなる負担に感じられるかもしれません。しかし、専門家のサポートを受けることで、その負担を大きく軽減できます。Aさんのケースのように、専門家のサポートによって受給の道が開けました。

まずは無料相談を活用して、ご自身の状況での受給可能性を確認してみてください。「自分の場合は難しいかも」と思っていても、専門家の視点から見れば可能性が見えてくることもあります。障害年金の受給は、透析生活を送る上での大きな支えになるはずです。

まとめ

- 腎不全・人工透析患者の方は障害基礎年金2級に該当する可能性が高いものの、初診日証明の壁に直面することが多く、Aさんのケースでは中学校の指導要録という思いがけない資料が証明の決め手となり、諦めずに専門家に相談することの重要性が示されています。

- 人工透析を受けている方の障害年金申請では、透析の頻度や合併症だけでなく日常生活への具体的な影響を診断書に詳細に記載してもらうことが重要で、専門家のサポートにより適切な内容の診断書を作成し、申請書類を整えることで認定率を高めることができます。

- 一度却下された場合でも、却下理由を適切に分析し、不足していた証拠を補強することで再申請の成功につながることがあり、Aさんのように諦めずに再チャレンジすることで生活の安定が得られ、精神的な余裕も生まれることを実例が示しています。

- 障害年金は就労の有無や収入額に関わらず受給でき、腎臓移植を検討中でも申請可能であるなど、誤解されがちな点も多いため、不安や疑問があれば障害年金専門の社会保険労務士などの専門家に一度相談することで、新たな可能性が開けることがあります。

- 障害年金の申請は複雑で難しく感じられますが、多くの専門家が無料相談を実施しており、基本情報や医療関係の資料、初診日に関する手がかりなどを準備して相談することで、専門的なアドバイスを受けながら効率的に申請を進めることができます。

腎不全・人工透析の障害年金申請はお任せください

初診日証明でお困りの方、一度却下された方もご相談ください。

当センターでは、神戸・兵庫エリアを中心に多数の受給実績があります。

電話でのご相談:050-7124-5884