「透析を始めることになって、仕事は続けられるのだろうか…」

「治療費や生活費、これからどうやって賄っていけばいいのだろう…」

そんな不安を抱えていませんか?

人工透析患者の多くが障害年金の受給対象となり、仕事との両立をサポートする制度を利用できます。今回は、営業職として働きながら人工透析を受け、障害厚生年金2級を受給された方の実例をご紹介します。透析治療と仕事の両立に悩む方に、申請から受給までのプロセスと実践的なアドバイスをお伝えします。

| 相談者 | 40代男性(宝塚市在住) |

| 傷病名 | 末期腎不全(人工透析) |

| 決定した年金種類と等級 | 障害厚生年金級2級 |

| 年額 | 約120万円 |

会社員Aさんの受給事例|発病から申請までの経緯

透析治療の開始は、誰にとっても人生の大きな転換点となります。ここでは、営業職として活躍していたAさんが、腎不全の診断から透析導入、そして障害年金の受給に至るまでの実体験をご紹介します。多くの方の不安解消のヒントとなれば幸いです。

発病時の状況

Aさんは優秀な営業マンとして活躍していました。日々の商談や顧客対応に追われる中、定期健康診断で要精密検査の指摘を受けましたが、「体調は特に問題ないし、今は忙しい」と、その結果を確認することすら後回しにしていました。

しかし、ある日の商談後、突然の激しい頭痛に襲われ、近くの診療所を受診。待合室で意識が遠のき、高血圧により緊急搬送される事態となりました。総合病院での精密検査の結果、慢性腎不全と診断されたのです。

「あの時、健康診断の結果をすぐに確認していれば…」今でもそう振り返るAさんの経験は、定期的な健康チェックの重要性を私たちに教えてくれます。

人工透析開始後の仕事と収入の変化

透析治療の開始は、Aさんの仕事のスタイルを大きく変えることになりました。週3回、それぞれ4時間にわたる透析治療。通院時間を含めると、半日がかりの治療です。 以前は夜遅くまで商談をこなし、時には遠方まで足を運ぶ営業スタイルでしたが、透析治療との両立のため、大きな調整が必要となりました。営業時間は透析のない午前中が中心となり、営業エリアも透析施設から車で30分圏内に限定。残業や夜勤は控える必要があり、これにより年収は約500万円から400万円へと減少することになったのです。

障害年金の申請を決意したきっかけ

収入の減少は、住宅ローンを抱え、二人の子どもの教育費も必要なAさんの家計に大きな影響を与えました。治療費の継続的な負担も重なり、将来への不安は日に日に大きくなっていきました。

転機となったのは、透析開始から3ヶ月が経過した頃。インターネットで情報を集める中で、働きながらでも障害年金を受給できる可能性があることを知ったのです。「このまま収入が減り続けては、子どもたちの将来にも影響が…」という切実な思いが、専門家への相談を決意させました。

このように、透析治療を始めた方の多くは、仕事と治療の両立に加え、家計の維持という大きな課題に直面します。障害年金制度は、そうした不安を軽減し、安定した治療継続を支援する重要な役割を果たしているのです。

人工透析患者の障害年金申請で重要なポイント

障害年金の申請では、医師の診断書の内容が極めて重要です。透析患者の方の場合、治療の状況だけでなく、日常生活や就労における制限を具体的に記載することで、より適切な審査が可能になります。ここでは、Aさんの事例を参考に、申請時の重要なポイントをご説明します。

医師の診断書取得のコツ

診断書は障害年金申請の核となる書類です。Aさんの場合、主治医との面談時に、透析治療が日常生活や仕事に与える影響を具体的に説明しました。その結果、審査者にとって分かりやすい診断書を作成していただくことができました。

まず重要なのが、透析治療の詳細な記載です。週3回の透析それぞれについて、治療時間や血圧の変動、貧血の程度などを具体的に記録していきます。また、透析に伴う合併症の有無や、治療前後の体調変化についても、できるだけ具体的に記載をお願いします。

「透析後は強い疲労感があり、帰宅後は1~2時間の休息が必要です。また、月に2~3回は血圧低下によるめまいが起こり、その日の業務に支障をきたすことがあります」というように、具体的なエピソードを交えることで、より実態に即した診断書となります。

透析治療の状況と仕事の両立状況の伝え方

Aさんは営業職として、透析治療と仕事の両立を続けています。診断書には、その具体的な状況を以下のように記載しました:

「週3回の透析のため、午後からの営業活動が制限され、顧客との面談調整に苦慮しています。透析後の疲労により、翌日の午前中は集中力が低下することがあり、重要な商談は午後に設定するなど、業務スケジュールの大幅な調整が必要な状況です」

日常生活における制限の具体的な記載方法

治療に関連する生活制限についても、具体的なエピソードを交えて記載することが効果的です。たとえば、食事制限については、外食時のメニュー選びの難しさや、自宅での食事管理に要する時間と労力などを具体的に説明します。

運動面では、これまで行っていたジョギングができなくなったことや、子どもとの外遊びも30分程度に制限されることなど、生活の質的変化が分かる内容を記載します。特に、治療前後の休息時間の確保により、平日の生活時間の多くが制限されている実態を示すことが重要です。

「以前は毎週末、家族で遠出することが楽しみでしたが、現在は透析の疲労や体調管理のため、長時間の外出が困難になっています」といった具体例も、生活制限の実態を理解してもらう上で効果的です。

実際の審査結果と受給後の生活変化

障害年金の審査では、透析治療が日常生活や就労に与える影響を総合的に判断します。ここでは、Aさんの事例を通じて、実際の認定基準や審査のポイント、そして受給後の生活変化についてご説明します。

2級認定の決め手となった要素

Aさんのケースでは、治療の継続性と就労への影響が2級認定の重要なポイントとなりました。週3回の定期的な透析治療は、それ自体が大きな生活制限要因として評価されます。 「透析治療を受けながら働き続けることは可能ですが、それは決して容易なことではありません」と、審査担当者は指摘しています。具体的には以下の状況が評価されました

| 治療の影響 | 週12時間の透析時間+通院時間 |

| 就労への制約 | 残業制限、営業時間の制限 |

| 身体的負担 | 透析後の疲労、体調管理の必要性 |

受給による収入補填の実例

障害年金の受給により、Aさんの生活は大きく安定しました。収入面では以下のような変化がありました:

「年収が約100万円減少しましたが、月額約8.2万円の年金受給により、生活水準をほぼ維持することができています。これにより、住宅ローンの返済や子どもの教育費についての不安も軽減されました」

仕事と透析の両立におけるアドバイス

受給後のAさんは、より計画的な働き方を実践されています。朝の時間帯を有効活用し、透析のない日は効率的に営業活動を行うことで、実績を維持されています。

重要なのは、無理のない範囲で仕事を継続することです。透析患者の方々が安定した治療を継続しながら働き続けられるよう、障害年金制度は経済的なサポートを提供します。

Aさんからのメッセージとして、「透析を始めた当初は将来への不安で一杯でしたが、障害年金という制度があることで、治療に専念しながら仕事も続けることができています。同じ立場の方々にも、ぜひ制度を活用してほしいと思います」という言葉をいただいています。

人工透析患者の障害年金受給Q&A

人工透析を受けながら働く方々から、よくいただく質問をご紹介します。障害年金の申請を検討されている方の不安や疑問に、実例を交えながらお答えしていきます。

働いていても受給できるの?

この質問は、最も多くいただく相談の一つです。結論から申し上げますと、就労の有無は障害年金の受給要件に影響しません。

Aさんのように、営業職として活躍しながら障害年金を受給されている方は少なくありません。むしろ、安定した治療継続のためにも、可能な方は仕事を続けることをお勧めしています。

重要なポイントは、治療の影響で以前と同じような働き方ができなくなっていることです。たとえば、透析での通院のために勤務時間の調整が必要な場合や、透析後の疲労により業務内容を制限せざるを得ない場合なども、障害の状態として評価されます。

透析開始直後でも申請できる?

申請のタイミングについては、「障害認定日による請求」と「事後重症による請求」の2つの方法があります。

障害認定日による請求は、初診日から1年6ヶ月経過した時点で申請が可能となります。ここで重要なのは、初診日の考え方です。初診日とは、腎臓の機能障害について初めて医師の診療を受けた日を指します。必ずしも透析開始日ではなく、腎機能低下を指摘された時点が初診日となることも多いのです。

一方、事後重症による請求は、障害認定日から65歳になるまでの間に症状が悪化した場合に可能です。特に、透析導入時に障害の程度が増進したと判断される場合は、この請求方法が適切となることがあります。

Aさんの事例では、健康診断で腎機能低下を指摘された日が初診日となり、その1年6ヶ月後に障害認定日請求を行いました。このように、個々の状況に応じて最適な請求方法を選択することが重要です。

申請手続きはどのくらい大変?

申請手続きへの不安も多く聞かれますが、適切なサポートがあれば、決して難しいものではありません。実際の申請手続きは、大きく分けて準備段階と申請段階に分かれます。

準備段階では、まず初診日の特定と確認を行います。診療記録や健康診断結果の収集、必要に応じて初診時の医療機関への照会なども行います。続いて、現在の主治医に診断書の作成を依頼します。ここでは、現在の症状や透析の実施状況、そして日常生活や就労への影響を詳しく記載していただく必要があります。

申請段階では、年金加入履歴の確認や就労状況の証明など、基本的な申請書類を準備します。申請書類の提出後、結果が通知されるまでは通常3~4ヶ月程度かかります。この間、必要に応じて年金事務所からの照会に対応することもあります。

「初めての申請では不安も多いと思います。特に初診日の特定や診断書の記載内容は、認定の可否に大きく影響します。経験豊富な社会保険労務士に相談することで、スムーズな申請が可能になりますので、お気軽にご相談ください」

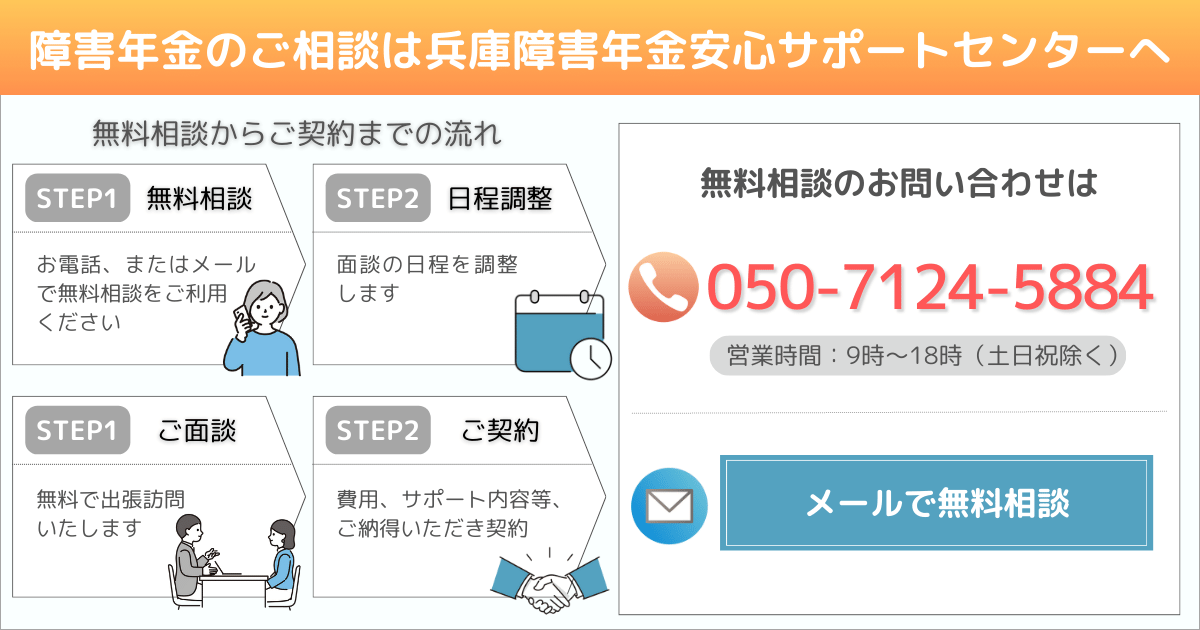

専門家による無料相談のご案内

障害年金の申請は、一人で悩まずに専門家に相談することをお勧めします。当センターでは、人工透析患者の方やそのご家族を対象に、経験豊富な社会保険労務士による無料相談を実施しています。今回ご紹介したAさんのように、多くの方が相談から受給までスムーズに進めることができています。

個別相談の流れ

初めての相談では、まず皆様の現在の状況をじっくりとお聞きします。Aさんの場合も、最初の相談では透析治療の状況や仕事との両立の様子、そして将来への不安などについて、約1時間かけてお話を伺いました。

ご相談時には、現在の症状や治療状況はもちろん、仕事や生活面での困りごとなども、遠慮なくお話しください。専門家の立場から、受給の可能性や具体的な申請方法についてアドバイスさせていただきます。

医療機関への確認が必要な場合は、ご希望に応じて当センターから直接連絡を取ることも可能です。Aさんのケースでも、診断書の作成について主治医の先生と詳細な打ち合わせを行いました。

必要な準備物

初回相談では、以下の書類をお持ちいただけると、より具体的なアドバイスが可能です:

- 年金手帳またはねんきんネットの資格記録

- 直近の診断書や検査結果(お持ちの場合)

- お薬手帳や治療記録(透析手帳など)

ただし、これらの書類がすぐに揃わない場合でも、まずはお気軽にご相談ください。状況に応じて、必要書類を一緒に確認していきます。

よくある相談内容と解決事例

当センターには、さまざまな相談が寄せられています。最近の相談では、「仕事を続けながらの透析で体力的な限界を感じている」「収入が減少して生活が苦しい」といった切実な声が増えています。

これらの相談に対しては、一つひとつの状況に合わせて丁寧にサポートしています。たとえば、「残業ができなくなって収入が減った」という相談には、実際の収入減少額を確認しながら、障害年金での補填可能性を具体的に説明しています。 「初めは不安でしたが、相談してよかった」「親身になって話を聞いてもらえた」といった声を多くいただいています。皆様の状況に寄り添い、安心して申請手続きを進められるようサポートいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

まとめ

ここまでの重要ポイントを、以下の5つにまとめさせていただきます:

• 人工透析患者の方は、働きながらでも障害厚生年金2級の受給対象となる可能性が高く、Aさんの事例では月額約10万円(年間約120万円)の年金受給により、収入減少分を補うことができ、治療を続けながら仕事と家庭生活を維持することが可能となりました。

• 障害年金の申請には、初診日(腎機能障害を指摘された日)から1年6ヶ月経過後の障害認定日による請求と、それ以降に症状が悪化した場合の事後重症による請求があり、個々の状況に応じて適切な請求方法を選択することが重要です。

• 診断書の作成では、透析治療の詳細(週3回・各4時間の治療時間、血圧変動、貧血の程度など)に加えて、仕事や日常生活への具体的な影響(疲労による業務制限、通院による時間的制約、食事制限など)を明確に記載することが求められます。

• 申請手続きは、初診日の特定から診断書の作成、各種書類の準備まで複数のステップがありますが、経験豊富な社会保険労務士に相談することで、スムーズな申請が可能となり、通常3~4ヶ月程度で結果が通知されます。

• 専門家への相談は無料で受けられることが多く、現在の症状や治療状況、仕事や生活面での困りごとを包み隠さず相談することで、受給の可能性や具体的な申請方法について、的確なアドバイスを得ることができます。