「腎不全で透析を始めたけれど、障害年金はもらえるの?」「初診日が何十年も前で証明書類がない…諦めるしかない?」このような不安を抱えていませんか?本記事では、カルテが残っていないという壁を乗り越え、年間約130万円の障害年金を獲得した50代会社員の事例をご紹介します。

初診日証明に悩む方、透析治療と仕事の両立に不安を感じている方に、希望の光となる情報をお届けします。

| 相談者 | 50代男性(神戸市在住) |

| 傷病名 | 慢性腎不全、人工透析 |

| 決定した年金種類と等級 | 障害厚生年金2級 |

| 年金額 | 約80万円 |

透析治療と経済的不安―あなたも同じ悩みを抱えていませんか?

人工透析を始めると、生活は大きく変化します。週に数回の通院、体調の波、そして経済面での不安…。多くの患者さんが直面するこれらの悩みは、決して一人で抱え込むべきものではありません。障害年金という選択肢があることを知り、一歩踏み出してみませんか?

透析開始後の収入減少と家計への影響

人工透析を始めると、治療のために定期的な通院が必要となります。一般的な透析スケジュールは週3回、各4時間程度。この時間は仕事を休まざるを得ないケースが多く、多くの患者さんが収入減少に直面します。

「透析を始めてから、勤務時間を短縮せざるを得なくなりました。収入は約3割減…子どもの教育費や住宅ローンなど、固定支出は変わらないのに。」

これは今回ご紹介する50代会社員の方の言葉です。収入の減少は、単に数字の問題ではなく、家族の将来に対する不安につながります。特に、

- 子どもの教育費(大学進学費用など)

- 住宅ローンの返済

- 将来的な医療費の増加懸念

- 自身の老後資金

といった経済的負担に直面したとき、どのような選択肢があるのかを知ることが重要です。

「障害年金は難しい」と諦めていませんか?

「障害年金は申請が複雑で難しい」「初診日が何十年も前だと証明できない」といった理由で、申請を諦めてしまう方が少なくありません。特に、初診日証明の壁に直面すると、ほとんどの方が手続きを断念してしまいます。

実際、今回の事例の方も最初は自力で申請を試みましたが、20年以上前の初診記録が見つからず、「もう無理だ」と諦めかけていました。

しかし、障害年金制度には様々な証明方法が認められています。例えば:

- 診療録(カルテ)以外の病院の記録

- 医事コンピューターの記録

- レセプト(診療報酬明細書)

- 複数の医療機関の記録を組み合わせた証明

重要なのは、「一つの方法がダメでも、他の方法がある」という発想です。障害年金は、透析生活を送る方の経済的負担を軽減する重要な社会保障制度です。諦める前に、専門家に相談してみることで、新たな可能性が開けるかもしれません。

【受給事例紹介】カルテがなくても障害年金2級を獲得した50代会社員のケース

ここからは、実際に障害年金の申請に成功した50代会社員の事例を詳しくご紹介します。この方の経験は、「古い初診日」や「カルテがない」といった問題に直面している皆さまに、具体的な希望と解決策を示すものです。一人ひとりの状況は異なりますが、諦めずに適切なアプローチをとることで道が開ける可能性があるのです。

患者プロフィール:50代会社員の透析生活

この方は神戸市在住の50代会社員で、3人家族の大黒柱として働いてきました。20年前、当時30代前半の頃に急な高熱と身体の浮腫みを感じて近くの病院を受診。そこで腎盂腎炎(じんうじんえん)と診断され、まもなく多発性のう胞腎という診断も受けました。

診断後も症状は落ち着いており、通常の会社員生活を送ることができていました。数回の転職を経験しながらも、元気に過ごしていたそうです。会社の健康診断でも毎年「腎機能には問題ない」と言われ続けていました。

しかし、50歳代になった頃、これまで経験したことのないような長い頭痛や強い倦怠感に悩まされるようになりました。病院を受診したところ、多発性のう胞腎による腎不全と診断され、間もなく人工透析を開始することになったのです。

多発性のう胞腎とは?

腎臓に多数の水袋(のう胞)ができる遺伝性の病気です。進行すると腎機能が低下し、最終的に腎不全に至る可能性があります。

透析開始後の生活変化

- 週3回、各4時間の透析治療が必要に

- 勤務時間の調整を余儀なくされる

- 体力低下により残業ができなくなる

- 収入が約3割減少

- 子どもの教育費や住宅ローンの支払いに不安

年額約120万円の障害厚生年金2級を受給!

透析生活が始まり、収入減少という現実に直面した彼は、医療ソーシャルワーカーからのアドバイスで障害年金の存在を知りました。自分でインターネットで調べ、申請書類を集め始めましたが、最初の大きな壁に直面します。

「初診日を証明するカルテが残っていない」

20年以上前に受診した病院に問い合わせましたが、「そんな古いカルテは保管していない」との回答。多くの医療機関では診療録(カルテ)の保存期間は5年程度であり、20年前の記録が残っていないのは珍しくありません。

自力での申請を諦め、当センターに相談に来られたときには、かなり落胆された様子でした。しかし、当センターのサポートにより状況は一変します。

申請から約4ヶ月後、「障害厚生年金2級」の認定通知が届きました。年額約120万円、月額にすると約10万円の年金を受給できることになったのです。この金額は、透析による収入減少を補い、家計を支える大きな助けになりました。

「もう諦めていた障害年金が受給できるとは思っていませんでした。この支援のおかげで、子どもの大学進学費用の心配が少し軽くなりました。何より、自分の病気が社会的に認められたという安心感があります」

と、喜びの声を聞かせてくれました。

透析患者が知っておくべき障害年金の基礎知識

障害年金の制度は複雑に思えますが、基本的な仕組みを理解することで申請への不安が軽減されます。特に人工透析を受けている方は、等級認定において一定の基準があります。ここでは、腎不全・透析患者の皆さんに特に関係の深い障害年金の基礎知識をわかりやすく解説します。

人工透析と障害年金の関係

人工透析を受けている方は、障害年金の対象となる可能性が高い状況です。透析治療は身体に大きな負担をかけ、日常生活や就労に制限をもたらすことが社会的に認められているからです。

障害年金には、国民年金加入者が受け取れる「障害基礎年金」と、厚生年金加入者がさらに上乗せで受け取れる「障害厚生年金」があります。

- 障害基礎年金:すべての国民が対象となる基本的な障害年金

- 障害厚生年金:会社員など厚生年金加入者が受け取れる上乗せ年金

透析患者さんの場合、一般的に「身体障害者手帳」も取得できますが、これと障害年金は別の制度です。身体障害者手帳は自治体が発行する福祉サービスの利用証であるのに対し、障害年金は経済的な補償として毎月支給されるお金です。両方を取得することは可能す。

腎不全患者の障害等級判定基準

障害年金には1級から3級まであり(障害基礎年金は1・2級のみ)、等級によって受給額が大きく異なります。腎不全・透析患者さんの場合、一般的には以下のような基準で判断されます。

1級の目安:

人工透析施行中であり、かつ次のような合併症がある場合

- 高度の貧血、著しい心機能障害

- 著しい活動低下をきたすような骨・関節障害

- 重い視力障害や神経障害など

2級の目安:

- 長期にわたり人工透析施行中の状態

3級の目安:

- 腎機能に著しい障害があるが、人工透析を要しない場合

今回の事例の方は「週3回の人工透析を安定して行っている状態」ということで2級と認定されました。透析患者さんの多くは2級に該当する可能性が高いですが、合併症の状況によっては1級が認められることもあります。

初診日と障害認定日の重要性

障害年金申請において、「初診日」と「障害認定日」は非常に重要な概念です。

初診日とは?

その傷病について初めて医師の診療を受けた日のことです。今回の事例では、30年前に腎盂腎炎・多発性のう胞腎と診断された日が初診日となります。初診日に加入していた年金制度(国民年金か厚生年金か)によって、受け取れる年金の種類や金額が変わってきます。

障害認定日とは?

障害の状態を評価する基準となる日で、通常は「初診日から1年6ヶ月経過した日」または「治療の効果が期待できない状態(症状固定)に達した日」とされています。

腎不全・透析患者さんの場合、人工透析を開始した時点で基本的には「症状固定」とみなされることが多いです。透析を始めたときに初診日から1年6ヶ月以上経過していれば、透析開始日が障害認定日となる可能性が高いです。

この初診日と障害認定日の考え方は難しく感じるかもしれませんが、透析患者さんの場合は「最初に腎臓の病気と診断された日」と「透析を開始した日」がそれぞれ重要になると覚えておくとよいでしょう。

これらの基礎知識を踏まえた上で、次に進む「初診日証明の壁」とその乗り越え方について見ていきましょう。

「古い初診日」が障壁になる理由とその突破口

障害年金申請において最大の壁となるのが「古い初診日の証明」です。特に、病気の発症から長い年月が経過している腎不全患者さんにとって、この問題は切実です。しかし、今回の事例のように、カルテが残っていなくても諦める必要はありません。ここでは、初診日証明の難しさとその突破口となる具体的な方法を解説します。

カルテがない場合の対応策

「20年前のカルテなんてもう残っていない」—これは多くの患者さんが直面する現実です。医療機関にはカルテの保存義務がありますが、その期間は法律上5年間とされています(一部例外あり)。つまり、数十年前の記録が残っていないのは珍しいことではないのです。

今回の事例の方も、初診から約20年が経過しており、自力で申請を試みた際に初診病院から「そんな古いカルテはない」と言われてしまいました。この段階で多くの方が申請を諦めてしまいます。

しかし、障害年金の審査において重要なのは「初診日を証明する資料」であり、必ずしも原本のカルテである必要はありません。年金機構は様々な資料による証明を認めています。

例えば:

- 診療録(カルテ)の写し

- 医師の証明書

- 当時の領収書

- 健康保険の給付記録

- お薬手帳

- 過去の健康診断結果

重要なのは「その病気について初めて医師の診察を受けた日付」が分かる資料です。断片的な情報でも、複数組み合わせることで証明力が高まります。

医事コンピューターなど代替記録の活用方法

今回の受給事例で特に重要だったのが「医事コンピューターの記録」です。病院では患者さんの診療記録だけでなく、会計や保険請求のためのデータも保管しています。これが「医事コンピューターの記録」です。

カルテより長期間保存されていることが多く、数十年以上前の受診履歴が残っているケースもあります。この記録には診療科目や診療日、病名などの基本情報が含まれており、初診日証明の貴重な資料となります。

「病院からカルテはないと言われた」場合でも、明確に「医事コンピューターの記録も確認してほしい」と依頼してみることが重要です。多くの病院では、この記録の存在を最初から案内しないことがあります。

今回の事例では、初診病院に医事コンピューターの記録を確認してもらったところ、20年前の受診履歴と「腎盂腎炎」「多発性のう胞腎」という病名の記録が見つかりました。これが初診日証明の突破口となったのです。

複数の医療機関からの記録で証明する方法

一つの病院だけでは十分な証拠が得られない場合、「複数の医療機関からの記録を組み合わせる」という方法も有効です。今回の事例でも、初診病院の医事コンピューター記録に加え、2番目、3番目に受診した病院からも資料を集めました。

例えば、2番目に受診した病院のカルテには「○○病院で腎疾患の診断を受け、当院に紹介」という記載があり、これが初診病院での受診を裏付ける証拠となりました。

複数の証拠を組み合わせる具体的な方法:

初診病院からできる限りの記録を入手する(医事コンピューター記録など)

- 2番目以降の病院のカルテで「既往歴」や「紹介状」の記載を確認する

- 健康保険組合に給付記録の開示を請求する

- 当時の勤務先に「傷病手当金」などの申請記録がないか確認する

- 家族や知人の証言書を補助的な証拠として活用する

これらの資料を組み合わせることで、「この人は確かに20年前にこの病院でこの病気の診断を受けた」という事実を証明することができます。断片的な証拠でも、それらを適切に組み合わせることで証明力が高まるのです。

初診日証明は確かに障害年金申請の大きな壁ですが、専門知識を持った支援者と共に取り組むことで、今回の事例のようにカルテがなくても突破できる可能性があります。

自己申請と専門家依頼の違い―この事例から見えること

障害年金の申請方法には、自分自身で手続きを進める「自己申請」と、社会保険労務士などの専門家に依頼する方法があります。両者にはどのような違いがあるのでしょうか。今回の事例から、その違いと専門家のサポートがもたらした具体的な変化を見ていきましょう。

自己申請で直面した壁とは

今回の事例の方は、最初は自己申請を試みていました。透析を始めてから医療ソーシャルワーカーの助言もあり、障害年金の存在を知り、インターネットで調べながら申請準備を進めました。しかし、以下のような問題に直面しました。

「初診日から障害認定日までの流れがよく分からず、自分のケースがどこに当てはまるのか判断できませんでした。特に初診日が20年以上前となると、どのような証明が必要なのか。病院に問い合わせても『カルテは残っていない』と言われ、そこで行き詰まってしまいました。」

自己申請の難しさは主に次の点にあります:

- 専門用語や制度の複雑さによる理解の困難さ

- 初診日証明など特殊な問題に対する解決策の不足

- 医師や病院とのコミュニケーションの難しさ

- 申請書類の記入方法や添付資料の選び方

特に初診日の証明では、「カルテがない」と言われた時点で申請を断念するケースが非常に多いのです。

専門家のサポートで変わった申請プロセス

自己申請を断念し、当センターに相談した後、状況は大きく変化しました。

まず、専門家は「カルテ以外の証明方法がある」ことを指摘。初診病院に対して、具体的に「医事コンピューターの記録」の確認を依頼しました。また、2番目以降の医療機関からも補強証拠を集める戦略を立てました。

「社労士さんは病院への問い合わせ方も違いました。私が『カルテはありますか』と尋ねたときには『ない』と言われただけでしたが、社労士さんは『障害年金申請のため』と明確に伝え、『医事コンピューターなどの記録も含めて確認してほしい』と具体的に依頼していました。」

このアプローチにより、初診日から20年以上経過していたにもかかわらず、必要な証拠を集めることができました。

専門家サポートによる具体的なメリット

- 複数の証明方法を知っている(医事コンピューター記録、レセプト、傷病手当金の記録など)

- 病院や関係機関との適切なコミュニケーション方法を心得ている

- 過去の受給実績から審査ポイントを把握している

- 医師への意見書記載依頼を効果的に行える

審査のポイントを押さえた書類作成の重要性

障害年金の申請では、障害の状態を証明する「診断書」の内容が極めて重要です。しかし、診断書の記載は医師に委ねられており、必ずしも障害年金の審査に最適な表現で書かれるとは限りません。

今回の事例では、透析患者の障害状態を的確に伝えるため、当センターが医師と密にコミュニケーションを取りました。

「透析患者さんの場合、単に『週3回の透析を行っている』という事実だけでなく、透析による日常生活や就労への具体的な影響を示すことが重要です。例えば、透析後の倦怠感・疲労感の程度、集中力の低下、体重管理の困難さなどです。」

専門家は患者さんから詳しく症状を聞き取り、それを医師に伝えることで、より実態に即した診断書の作成を促します。また、障害年金の等級判定に関わる重要なポイントを医師に説明することもあります。

さらに、事実上の障害状態を補強するため、勤務先からの就労状況証明書や本人・家族の状況報告書なども準備。全ての書類が一貫したストーリーで障害状態を説明できるよう調整しました。

この綿密な準備の結果、申請から約4ヶ月という比較的短期間で障害厚生年金2級の認定を受けることができました。専門家のサポートがあったからこそ、20年以上前の初診日という困難な条件を乗り越え、年間約120万円という経済的支援を得ることができたのです。

腎不全・透析患者の障害年金受給までのステップ

透析治療を受けている方が障害年金を申請するには、いくつかの重要なステップがあります。ここでは、私たち障害年金申請専門の社会保険労務士が実務経験から得た知識をもとに、申請の流れと成功のポイントを解説します。正しい手順を踏むことで、あなたも今回の事例のように障害年金を受給できる可能性が高まります。

申請前の準備:必要な医療記録と証明書

障害年金の申請を成功させるためには、準備段階が特に重要です。透析患者さんの場合、以下の資料を揃えることから始めましょう。

初診日の特定と証明資料

まず、腎臓の病気について初めて医師の診察を受けた日(初診日)を特定します。多くの透析患者さんは、最初の診断から透析開始までに長い期間があるため、初診日の証明に苦労されます。

私たちの事務所に相談される方の多くは、「カルテがない」と言われて諦めかけていますが、以下のような代替証拠も検討できます:

- 医事コンピューターの記録

- レセプト(診療報酬明細書)

- 当時の領収書や処方箋

- 健康保険の給付記録

- 2番目以降の医療機関のカルテに記載された既往歴

「私のケースでは、初診から20年以上経過していましたが、医事コンピューターの記録と、後に受診した病院のカルテに記載された既往歴を組み合わせることで、初診日を証明できました。一つの書類だけでは無理でも、複数の証拠を集めることが重要です。」(依頼者の声)

現在の医学的状態を証明する資料

障害年金の等級判定に直接関わるのが「障害認定日時点の障害の状態」です。透析患者さんの場合、以下の資料が必要です:

- 障害年金診断書(腎疾患用)

- 直近の透析記録(頻度、時間、透析中の状態など)

- 最新の血液検査結果

- 合併症がある場合はその状態を示す検査結果

これらの資料は、単に集めるだけでなく、内容の整合性も重要です。特に診断書については、医師に障害年金の審査ポイントを説明した上で記入してもらうことをお勧めします。

申請書類の正しい書き方

障害年金の申請書類は複雑で、記入ミスが不支給につながることもあります。特に注意すべき点をご説明します。

障害年金請求書(国民年金・厚生年金保険障害給付裁定請求書)

この書類は申請の中心となるもので、以下の点に注意が必要です:

- 初診日欄は正確に記入(証明資料と一致させる)

- 傷病名は医師の診断書と一致させる

- 初診医療機関の正式名称と所在地を記入

- 加入歴は漏れなく記載(空白期間があると審査に影響)

「請求書の『初診年月日』欄では、医事コンピューターなどの客観的証拠と一致する日付を記入することが重要です。推測で書くのではなく、証拠に基づいた日付を記入しましょう。」

病歴・就労状況等申立書

この書類は、患者さん自身の言葉で病気の経過や日常生活への影響を説明するものです。透析患者さんの場合、以下の点を具体的に記載すると効果的です:

- 最初の症状から現在までの経過(時系列で)

- 透析の頻度・時間・透析中の状態

- 透析前後の体調変化(倦怠感、めまい、痙攣など)

- 食事・水分制限の内容とその影響

- 就労状況の変化(勤務時間短縮、業務内容変更など)

- 日常生活での制限(家事、育児、外出など)

「単に『透析をしています』だけでなく、『透析後は極度の疲労感があり、帰宅後は休息が必要』『水分制限があるため外出時も常に注意が必要』など、具体的な影響を記載することが重要です。審査官はこの書類から生活実態を把握します。」

医師との効果的な連携方法

障害年金申請において、医師の協力は不可欠です。特に診断書の内容は審査結果を大きく左右します。透析患者さんが医師と効果的に連携するためのポイントをご紹介します。

診断書作成前の準備

診断書の依頼前に以下の準備をしておくと、医師も記入しやすくなります:

- 初診日と経過を時系列でまとめたメモ

- 日常生活や就労への影響をリストアップ

- 透析による具体的な症状を記録(透析日誌など)

「多くの医師は診療で忙しく、障害年金の審査ポイントを詳細に把握しているわけではありません。患者さん自身が整理した情報を提供することで、より適切な診断書が作成されやすくなります。」

診断書記入のポイント

透析患者さんの障害年金診断書で特に重要な項目は:

- 透析の頻度・時間・方法

- 腎機能検査値(eGFRなど)

- 合併症の有無と程度

- ADL(日常生活動作)への影響

- 通院・透析のためのサポート必要性

「私の経験では、医師に『障害年金は生活を支えるための制度です』と説明し、透析による日常生活への具体的影響を伝えることで、単なる医学的所見だけでなく、生活機能の制限についても詳しく記載していただけるケースが多いです。」

障害年金の申請は複雑に感じるかもしれませんが、一つひとつのステップを正確に進めることで、今回の事例のように受給につながる可能性が高まります。特に困難な初診日証明などの壁にぶつかったときは、専門家への相談も検討されるとよいでしょう。

諦めずに専門家に相談することで道は開ける

障害年金の申請は、書類の準備から審査まで長い道のりです。特に腎不全・透析患者さんは初診日証明など独自の難しさに直面することもあります。しかし、今回ご紹介した事例のように、適切なサポートがあれば道は開けます。障害年金申請のプロフェッショナルとして、最後に大切なメッセージをお伝えしたいと思います。

早期相談のメリット

障害年金の申請で最も残念なことは、「もっと早く相談していれば…」というケースです。透析を始めてからできるだけ早い段階で専門家に相談することには、多くのメリットがあります。

専門家への早期相談がもたらす具体的なメリット:

初診日証明の可能性が高まる

時間が経過するほど、初診日を証明する資料が散逸するリスクが高まります。医事コンピューターの記録も永久に保存されるわけではありません。早い段階で調査を始めることで、貴重な証拠を確保できる可能性が高まります。

受給開始時期を早められる

障害年金は申請した日の翌月分から支給開始となります(一部例外あり)。透析開始後、申請を先延ばしにすることは、受け取れるはずの年金を逃していることになります。

「腎不全の患者さんは、透析開始とともに障害認定日を迎えるケースが多いです。透析開始から申請までの期間があけばあくほど、その間の年金を受け取れなくなる可能性があります。」

書類準備の時間的余裕ができる

慌てて書類を集めると、記載ミスや不足書類が発生しやすくなります。十分な時間をかけて準備することで、申請の成功率が高まります。

今回の事例の方も、「もっと早く相談すればよかった」と仰っていました。自己申請で何か月も悩んだ末に専門家へ相談されましたが、より早い段階で相談していれば、より早く年金受給が始まっていたかもしれません。

無料相談でわかること

障害年金の申請を検討している方にとって、費用面の不安も大きいでしょう。当センターでは初回相談を無料で実施しており、以下のようなことがわかります。

無料相談でわかる主なこと:

- ご自身のケースが障害年金の対象となる可能性

- 初診日証明の方法とその見通し

- 必要な書類と準備方法

- 受給できる可能性のある年金の種類と金額の目安

- 申請から受給までのおおよその期間

- 専門家に依頼した場合の費用とサポート内容

「無料相談を利用して、まずは『可能性』を知ることが大切です。障害年金は複雑な制度ですが、専門家から見れば、あなたのケースがどの程度の可能性を持っているか、ある程度判断できます。」

今回の事例の方も、初回相談時には「これは難しいケース」という評価でしたが、「ただし、医事コンピューターの記録や複数の医療機関からの記録を組み合わせることで証明できる可能性がある」というアドバイスを受け、進めることを決断されました。

障害年金の申請には「専門家だからこそわかる道筋」があります。無料相談を利用して、まずはその可能性を探ってみてください。

次のステップ:あなたの障害年金を受給するために

人工透析を受けながらの生活は、身体的にも経済的にも大きな負担を伴います。障害年金はそうした負担を少しでも軽減し、より安定した生活を送るための大切な社会保障制度です。

今回ご紹介した50代会社員の方の例のように、年間約120万円(月額約10万円)という金額は、収入が減少した中での大きな支えとなります。

あなたが今、次のような状況にあるなら、ぜひ行動を起こしてください:

- 人工透析を受けている

- 透析による体調変化や通院で仕事に制限がある

- 収入減少による経済的不安を感じている

- 初診日証明など申請の壁に直面している

私たち障害年金申請専門の社会保険労務士は、透析患者さんの申請サポートに豊富な経験を持っています。初診日が数十年前のケースや、カルテがない状況でも、諦めずにご相談ください。

今回の事例のように、「もう無理だと思っていた」ケースでも、専門家の視点と経験によって道が開けることがあります。あなたやご家族の生活を守るため、まずは一歩を踏み出してみませんか?

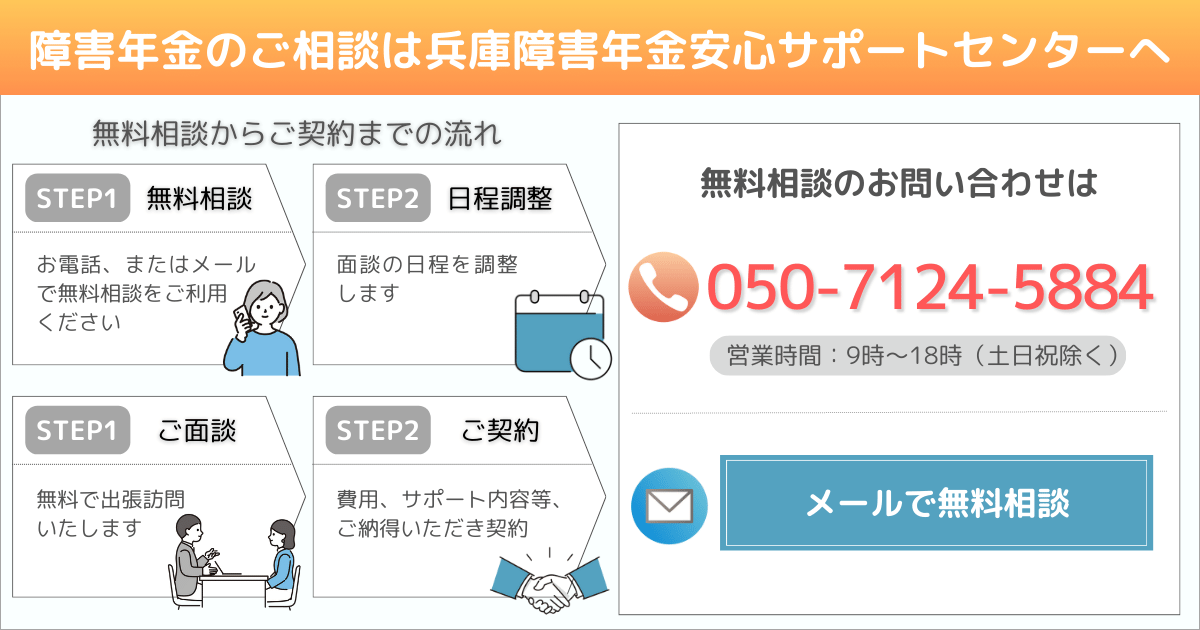

無料相談のご予約は、このページ下部の「無料相談予約」ボタンから、またはお電話にて承っております。あなたの状況をお聞かせください。私たちがサポートいたします。

まとめ

• 腎不全で人工透析を受けている方は、一般的に障害年金2級に該当する可能性が高く、障害年金の受給は透析による収入減少を補い、家計の大きな支えとなります。

• 初診日が何十年前であっても、カルテがなくても、医事コンピューターの記録や複数の医療機関からの資料を組み合わせることで初診日証明が可能であり、諦める必要はありません。

• 透析患者さんは就労しながらでも障害年金を受給できる可能性があり、治療による就労時間の制限や体力低下による業務内容の変更なども障害状態として評価されます。

• 障害年金申請では、医師との効果的な連携が重要であり、透析による日常生活への具体的影響を伝えることで、審査に適した診断書の作成につながります。

【個人情報の取り扱いについて】

本事例は、以下の方針に基づき掲載しております:

- 頼者様の同意のもと、情報を公開しています

- プライバシー保護の観点から、個人が特定されない形に年齢、職業、経過等の詳細を一部加工しています

- 例の本質的な部分は正確に保持しています

- 載している給付額は一例であり、加入期間や保険料納付状況等により個人差があります

当事務所では、依頼者様の個人情報保護を最優先としつつ、障害年金の申請を検討されている方々へ、参考となる情報を提供できるよう努めています。