下肢障害により働き続けることが困難になり、将来への不安を抱えていませんか?

この記事では、製造業で働く50代男性が、脊髄腫瘍による下肢障害で休職を余儀なくされながらも、障害年金3級(年額約140万円)の受給に至った受給事例をご紹介します。

「まだ若いから」「症状が軽いから」と諦めていた方も、ぜひ最後までお読みください。一つひとつの過程を詳しく解説し、申請の際の具体的なポイントもお伝えします。

| 相談者 | 50代男性(姫路市在住) |

| 傷病名 | 脊髄腫瘍による下肢障害 |

| 決定した年金種類と等級 | 障害厚生年金級3級 |

| 年額 | 約140万円 |

この記事のポイント

この受給事例のポイントを最初に要約してお伝えします。記事全体の内容を短くまとめていますので、ご自身の状況に当てはまるかどうかの参考にしてください。

実際に障害年金3級を受給することができた50代男性の事例から、申請成功の重要なポイントをお伝えします。

特に重要だったのは、医師との丁寧なコミュニケーションです。当初の診断書では「軽作業可能」という記載のみでしたが、実際の生活上の困難を具体的に伝えることで、より実態に即した診断書を作成していただくことができました。

本事例の申請成功の決め手となった3つのポイントは以下の通りです:

- 症状による具体的な労働制限の明確化

- 日常生活への影響の詳細な記録

- 継続的な通院・治療記録の提示

この受給事例では、このような申請のポイントについて、実体験に基づいて詳しく解説していきます。

下肢障害の症状と障害年金受給の可能性

「自分の症状でも障害年金を受給できるのだろうか?」多くの方がこの不安を抱えています。ここでは、実際の受給事例を基に、下肢障害における障害年金の受給基準と、具体的な症状との関係について詳しく解説します。

下肢障害による症状は、その程度や現れ方が人によって大きく異なります。しかし、日常生活や仕事に支障をきたしている場合、障害年金の受給対象となる可能性は十分にあります。実際に、多くの方が症状を過小評価し、申請を躊躇されているのが現状です。

症状と受給の可能性

- 立ち仕事が30分以上続けられない

- 杖や手すりが必要な歩行状態

- 階段の昇り降りに著しい困難がある

これらの症状は受給を検討する重要なサインとなります。特に注目していただきたいのが、痙性(意図しない筋肉の緊張)や疲労による長時間作業の困難さです。これらの症状は、一見すると軽度に見えても、働く能力に大きな影響を与える可能性があります。

私たちの経験では、多くの方が「まだ歩けるから」「何とか仕事ができるから」と申請を諦めていましたが、実は検討の余地が十分にあったケースが少なくありません。例えば、立ち仕事が困難でも座業が可能な場合、その状況を診断書に正確に記載することで、適切な等級判定につながることがあります。

日常生活への影響

下肢障害が日常生活に与える影響は、想像以上に広範囲に及びます。通勤時の移動困難さは、多くの方が直面する大きな課題です。また、家事や買い物での不自由さ、長時間の座位保持困難、さらには痛みや痙性による睡眠への影響まで、生活の質を大きく左右します。このような日々の困難さは、障害年金の等級判定において重要な判断材料となります。

等級認定の考え方

障害年金の等級判定は、症状の程度だけでなく、社会生活への影響を総合的に評価して決定されます。3級認定の場合、労働に著しい制限があり、継続的な就労が困難な状態が目安となります。より重度な場合の2級認定では、一般就労が著しく困難で、日常生活の多くの場面で支援が必要な状態が想定されます。

ただし、これらはあくまでも一般的な基準です。個々の状況によって、実際の等級認定は異なる可能性があります。大切なのは、ご自身の症状や生活への影響を具体的に説明できることです。医師による診断書の記載内容は重要ですが、それ以外にも、病歴・就労状況等申立書で具体的な困難さを丁寧に説明することで、より実態に即した等級判定を受けられる可能性が高まります。

症状に不安を感じている方は、まずは専門家に相談することをお勧めします。一人で悩まず、将来の生活設計のために、可能性を探ってみてはいかがでしょうか。

実際の受給事例を詳しく解説

ここからは、実際に障害年金3級の受給に成功した50代男性の事例を詳しくご紹介します。申請を迷われている方にとって、具体的な道筋をイメージしていただける内容となっています。

製造業の生産管理職として働いていたAさんは、10年ほど前から左足に違和感を感じ始めました。徐々に症状が進行し、診察の結果、脊髄腫瘍が見つかりました。手術を行いましたが、完全な回復には至らず、下肢障害が残ることとなったのです。

「最初は誰にも相談できませんでした。まだ50代なのに、仕事を続けられないかもしれない。そう考えると、夜も眠れないほどの不安でした」と、当時を振り返ります。

症状の進行と仕事への影響

手術後、Aさんは杖を使用しての歩行が必要な状態となりました。製造現場の管理職として、工場内の巡回や長時間の立ち仕事が必要な職務を、これまでのように遂行することが困難になっていきました。

さらに深刻だったのは、痙性(意図せず足が動いてしまう症状)の出現でした。「座っているときでも、突然足が動いてしまうんです。パソコン作業中でも、長時間同じ姿勢を保つことができず、集中力が続かない」と、デスクワークでの困難さも語ってくれました。

これらの症状により、最終的に休職を選択せざるを得なくなりました。大学生の息子を抱え、住宅ローンも残る中での休職。将来への不安は日増しに大きくなっていきました。

受給申請までの経緯

傷病手当金の受給期限が迫る中、インターネットで障害年金の情報を探していたAさん。「最初は、自分の症状では無理だろうと思っていました。でも、家族のために、可能性があるなら挑戦してみようと決心したんです」

実際の申請では、症状による具体的な困難さを丁寧に説明することが重要でした。特に、以下の点を詳しく記録し、申請書類に反映させました:

- 歩行時の不安定さと転倒リスク

- 痙性による作業の中断

- 疲労の蓄積による集中力低下

- 通勤時の身体的負担

「最も心強かったのは、社会保険労務士さんのサポートでした。医師との連携や書類の作成など、専門的なアドバイスをいただけたことで、諦めずに申請を進めることができました」

その結果、申請から約3ヶ月後、障害厚生年金3級の受給が決定。年額約140万円の年金を受給できることとなりました。

「収入面での不安が軽減され、心にも余裕が出てきました。何より、制度として認められたことで、自分を責める気持ちが少し楽になりました」と、Aさんは静かな口調で語ってくれました。

申請手続きの具体的な流れ

障害年金の申請手続きは複雑に感じられるかもしれません。ここでは、実際の申請手続きの流れを、準備すべき書類から申請書の書き方まで、わかりやすく解説していきます。

申請に必要な書類

申請には主に以下の書類が必要となります:

- 障害年金請求書

- 医師の診断書(障害年金用)

- 病歴・就労状況等申立書

- 年金手帳

- 住民票

「書類の多さに最初は圧倒されましたが、社会保険労務士の先生にサポートしていただけたので、思ったほど大変ではありませんでした」とAさんは振り返ります。

診断書作成での重要ポイント

診断書は申請の要となる重要書類です。Aさんのケースでは、当初の診断書には「軽作業可能」とだけ記載されていました。しかし、実際の生活では様々な困難に直面していたのです。

医師との面談では、以下のような具体的な症状や困難さを丁寧に説明することが重要でした:

「先生、歩行時のふらつきだけでなく、座っているときでも足が痙攣して、長時間同じ姿勢を保てないんです。仕事中も、突然の痙性で作業が中断されてしまいます」

このように具体的な症状を伝えることで、医師も診断書により詳しい状況を記載してくれるようになりました。

病歴・就労状況等申立書作成のポイント

申立書では、日常生活や仕事での具体的な困難さを記載します。Aさんは、毎日の生活での困りごとを日記のように記録していました。

例えば:

「通勤時、駅の階段で転倒しそうになり、電車に乗れない日もありました。工場内の巡回もままならず、部下への指導も思うようにできません」

このような具体的な記録が、申請の重要な裏付けとなりました。

専門家のサポート

「書類作成は大変でしたが、社会保険労務士さんに相談してからは、とても心強かったです」とAさん。特に以下の点でサポートが役立ちました:

- 必要書類の確認と準備の段取り

- 医師との連携方法のアドバイス

- 申立書の効果的な記載方法

- 申請書類の最終チェック

一人で悩まず、専門家に相談することで、スムーズな申請につながることも多いのです。

申請時の注意点と失敗しないためのポイント

障害年金の申請は、一度の不備で受給に大きな影響が出る可能性があります。ここでは、申請を成功に導くための重要なポイントと、よくある失敗例への対処法をご紹介します。

「最初から正しい手順で申請できていれば、もっと早く受給できていたかもしれません」とAさんは振り返ります。多くの方が経験する困難や失敗を知ることで、スムーズな申請につなげることができます。

初回申請での重要な気づき

Aさんは当初、医師に障害年金の診断書を依頼する際、自身の症状や生活上の困難について詳しく伝えることをためらっていました。「医師に対して、あまり多くを話すべきではないと思っていたんです」と当時を振り返ります。

しかし、これが最初の躓きとなりました。診断書には医学的な所見は記載されていましたが、実際の生活への影響が十分に反映されていなかったのです。「痙性による仕事への支障や、通勤時の困難さなど、日常生活での具体的な問題を伝えることの重要性を、後になって理解しました」

申請成功のための3つの重要ポイント

鈴木さんの経験から、特に重要だったポイントが見えてきました:

症状の記録を継続的につける

「毎日の体調や困難だったことをメモしていました。これが申立書作成時に非常に役立ちました」

医師とのコミュニケーションを大切にする

「通院時に、日常生活での困りごとを具体的に伝えるようにしました。すると、より実態に即した診断書を書いていただけました」

早めの情報収集と専門家への相談

「もっと早く専門家に相談していれば、との思いはあります。特に、申請のタイミングは重要でした」

専門家に相談するメリット

社会保険労務士に相談することで、Aさんは大きな安心感を得ることができました。「専門家の方は、私の症状や状況を理解した上で、必要な対応を的確にアドバイスしてくれました」

具体的には:

- 申請書類の適切な準備方法

- 医師との効果的なコミュニケーション方法

- 記載内容の的確なアドバイス

- 申請時期の戦略的な選択

これらのサポートにより、スムーズな申請が可能となりました。

最適な申請タイミング

「傷病手当金の終了間際まで待ってしまい、経済的に苦しい時期がありました」とAさん。状態が固定し、症状が継続すると判断された時点で、できるだけ早めに申請を検討することをお勧めします。

特に、以下のような場合は、早めの相談・申請を検討しましょう:

- 症状が安定している

- 治療の効果が思わしくない

- 仕事への影響が大きい

- 経済的な不安がある

まとめ:諦めずに申請して良かったこと

障害年金の受給は、経済的な支援だけでなく、新たな生活を築くための大きな一歩となります。最後に、この受給事例から得られた気づきと、これから申請を考えている方へのメッセージをお伝えします。

「最初は申請をためらっていましたが、今は申請して本当に良かったと思っています」とAさんは穏やかな表情で語ってくれました。障害年金の受給により、生活にどのような変化があったのでしょうか。

受給後の生活の変化

月額約12万円の年金受給により、Aさんの生活は大きく変わりました。「経済的な不安が軽減されただけでなく、精神的にも随分と楽になりました」と話します。

特に大きかった変化は、将来への希望が持てるようになったことです。大学生の息子の学費や、残りの住宅ローンへの見通しが立ち、家族で前向きな話ができるようになりました。「家族の笑顔が戻ってきたことが、何より嬉しかったですね」

また、経済的な余裕ができたことで、リハビリテーションにも積極的に取り組めるようになりました。「無理のない範囲で、自分のペースで治療に取り組めるようになりました。これも大きな変化です」

これから申請を考えている方へ

Aさんは、同じように悩んでいる方々へ、次のようなメッセージを送ってくれました:

「まだ若いから、まだ症状が軽いから、と申請をためらう気持ちはよくわかります。私も同じでした。でも、障害年金は決して特別な制度ではありません。働く意欲があっても体が思うように動かない、そんな方を支えるための制度なのです」

確かに、申請手続きは簡単ではありません。しかし、一人で抱え込む必要はありません。専門家のサポートを受けることで、より確実な申請が可能となります。

「諦めずに一歩を踏み出してほしい。それが、きっと新しい人生の扉を開くことになると思います」というAさんの言葉には、実体験からの重みがありました。

さいごに

障害年金の受給は、決してゴールではありません。それは、新たな生活を築いていくためのスタートラインとなるのです。経済的な基盤を得ることで、自分らしい生活を取り戻すための第一歩を踏み出すことができます。

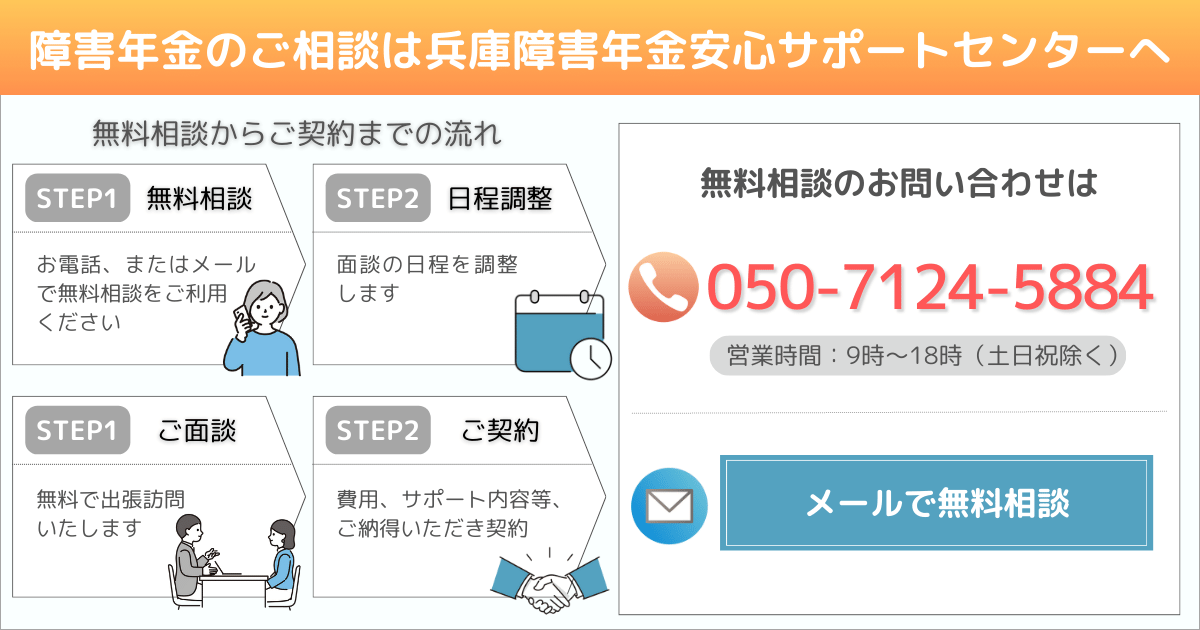

あなたも、まずは相談してみませんか?私たち社会保険労務士が、あなたの新しい一歩を支援させていただきます。

よくある質問と回答

下肢障害による障害年金の申請について、実際によく寄せられる質問と回答をまとめました。不安や疑問の解消にお役立てください。

- 杖を使用していますが、障害年金の対象になりますか?

-

杖の使用は、下肢障害の重要な判断材料の一つとなります。歩行の困難さや、日常生活への影響を総合的に判断して等級が決定されます。Aさんのケースでも、杖の使用と具体的な生活上の困難さを詳しく説明することで、3級の認定を受けることができました。

- 下肢障害で立ち仕事が困難ですが、座り仕事ならできます。それでも申請できますか?

-

申請可能です。下肢障害による「労働制限」は、立ち仕事ができないことだけでなく、座り仕事での制限(長時間の同じ姿勢保持が困難、痙性による中断など)も考慮されます。具体的な労働制限を明確に説明することで、より適切な等級判定につながります。

- 歩行時のふらつきや転倒の不安がありますが、これも症状として認められますか?

-

はい、歩行時の不安定さや転倒リスクは、重要な症状として評価されます。特に、通勤や職場での移動における危険性として、障害認定の判断材料となります。日々の状況を具体的に記録しておくことをお勧めします。

- 下肢障害の痛みやしびれは、どのように評価されるのですか?

-

痛みやしびれによる日常生活への影響(歩行距離の制限、休憩の必要性、仕事の継続困難など)が、総合的に評価されます。これらの症状を医師に伝え、診断書に明確に記載してもらうことが重要です。

- 手術をしましたが、完治せず後遺症が残っています。いつから申請できますか?

-

症状が固定した(治療による改善が見込めない)と医師が判断した時点で申請が可能です。手術後の経過や後遺症の状態を踏まえて、医師と相談しながら申請のタイミングを検討しましょう。

- 既に身体障害者手帳を持っていますが、障害年金も受給できますか?

-

はい、身体障害者手帳と障害年金は別の制度です。手帳の等級と年金の等級は必ずしも一致しませんが、両方の受給が可能です。手帳をお持ちの方は、その診断内容も参考にしながら年金の申請を検討できます。

- 下肢障害で3級をもらえる目安を教えてください。

-

一般的な目安として、以下のような状態が3級の判断材料となります:

- 歩行や立位保持に著しい制限がある

- 通勤や職場での移動に相当な困難がある

- 痙性や疲労により、継続的な就労に支障がある ただし、これらはあくまで目安です。実際の認定は、症状が労働や日常生活に与える影響を総合的に評価して決定されます。

- 下肢障害による二次的な症状(腰痛や疲労など)も、認定の対象になりますか?

-

はい、下肢障害に起因する二次的な症状も、総合的な判断材料となります。例えば、歩行障害による腰への負担増加や、代償動作による疲労の蓄積なども、日常生活や労働能力への影響として評価されます。これらの症状は、申立書に具体的に記載することが重要です。

- 痙性の発作的な症状は、どのように証明すればよいですか?

-

発作の頻度、継続時間、日常生活への影響を日記のように記録しておくことをお勧めします。また、可能であれば発作時の様子を動画で記録しておくと、医師への説明時に役立つことがあります。

【個人情報の取り扱いについて】

本事例は、以下の方針に基づき掲載しております:

- 依頼者様の同意のもと、情報を公開しています

- プライバシー保護の観点から、個人が特定されない形に年齢、職業、経過等の詳細を一部加工しています

- 事例の本質的な部分は正確に保持しています

- 記載している給付額は一例であり、加入期間や保険料納付状況等により個人差があります

当事務所では、依頼者様の個人情報保護を最優先としつつ、障害年金の申請を検討されている方々へ、参考となる情報を提供できるよう努めています。