突然の脳内出血で倒れ、高次脳機能障害と診断された40代女性の障害年金受給事例をご紹介します。

「日常生活で色々な支障が出ているけれど、障害年金をもらえるのだろうか…」そんな不安を抱える方は少なくありません。今回は、記憶障害や注意障害などの症状があり、日常の生活に不安を感じていた方が、障害基礎年金2級を受給できた実例をもとに、申請手続きのポイントと注意点を詳しく解説していきます。

| 相談者 | 40代女性(神戸市在住) |

| 傷病名 | 脳内出血(高次脳機能障害) |

| 決定した年金種類と等級 | 障害基礎年金2級 |

| 年額 | 約80万円 |

脳内出血による高次脳機能障害で障害年金は受給できる?

「高次脳機能障害があっても、外見からは分かりにくいから、障害年金はもらえないのでは…」そんな不安を抱える方も多いのではないでしょうか。実は、目に見えない症状でも、日常生活への影響が認められれば、受給できる可能性があります。

脳室内出血後の高次脳機能障害は、外見からは分かりにくい障害です。しかし、障害年金の判断では、目に見える症状の有無よりも、日常生活にどのような影響があるかが重要な基準となります。

高次脳機能障害の主な症状と日常生活への影響

最も一般的な症状として「記憶障害」があります。これは単なる「物忘れ」ではありません。新しい出来事を覚えられない、約束をすぐに忘れてしまう、同じことを何度も質問してしまうなど、日常生活に大きな支障をきたす症状です。

また、「注意障害」も特徴的な症状の一つです。複数の作業を同時にこなせない、集中力が続かないといった困難が生じ、特に職場での業務に大きな影響を与えることがあります。

さらに重要な症状として「遂行機能障害」があります。これは「段取りを組んで物事を実行する力の障害」と言えます。料理を例にとると、献立を考え、必要な材料を買い、手順通りに調理するという一連の流れが円滑にできなくなります。

障害年金の等級判定について

障害年金の等級判定は、これらの症状が日常生活にどの程度の制限をもたらしているかで決定されます。2級の認定基準は「日常生活が著しい制限を受けるか、又は著しい制限を加えることを必要とする場合」です。

今回ご紹介している事例では、以下のような具体的な状況が2級の認定につながりました:

- 日にちや時間の感覚が曖昧になり、約束の管理が困難

- 食品の賞味期限が理解できず、食事の管理に支援が必要

- 料理の手順を覚えられず、家族の助けが必要

- 仕事中の判断に不安があり、常に確認が必要

受給のための重要なポイント

障害年金の申請では、診断書(障害診断書)の内容が特に重要です。医師との相談時には、日常生活での具体的な困りごとを詳しく伝えることが大切です。例えば、「料理が困難」という抽象的な説明ではなく、「レシピを見ながらでも手順を間違えてしまう」「火の消し忘れが心配で料理ができない」といった具体的な例を挙げることで、症状の深刻さがより正確に伝わります。

ご家族の観察も重要な情報源となります。本人が気づいていない変化や、周囲から見た困難な状況についても、医師に伝えることをお勧めします。

実際の受給事例を詳しく解説

実際に障害年金を受給された方の体験をもとに、申請から受給までの道のりを詳しくご紹介します。「自分のケースでも受給できるだろうか」という不安をお持ちの方は、ぜひ参考にしていただければと思います。

今回ご紹介する40代女性の方は、10年前に1度目の脳内出血を発症し、手術を受けられました。当時は軽い物忘れ程度で日常生活を送れていましたが、2度目の脳内出血により、生活に大きな支障が出るようになりました。

相談時の状況

ご主人様が奥様のことを心配され、ご相談に来られました。日常生活では次のような困難を抱えておられました:

「妻は以前と比べて様子が変わってしまいました。食事の準備一つとっても、賞味期限を確認できない、献立を考えられない、料理の手順を覚えられないといった状態です。些細な事でも仕事中の私に電話で確認をしなければ心配で落ち着かないようです。」

このように、高次脳機能障害による生活への影響は、周囲から見ても明らかな状態でした。

申請に向けた具体的な支援

診断書の作成にあたって、特に注意したのが「日常生活能力の評価」です。最初の診断書には「日常生活動作そのものは可能」という記載がありました。しかし、これは「体を動かす動作」だけを見た評価でした。

実際の生活では、次のような場面で常に家族のサポートが必要でした:

- 服薬管理(飲み忘れや飲み間違いの防止)

- 食事の準備(献立作成から調理まで)

- スケジュール管理(約束や予定の把握)

これらの状況を詳しく文書にまとめ、医師に提供させていただきました。その結果、「単身での生活は困難で、日常的に介助が必要」という、実態に即した診断書の記載に修正することができました。

受給決定までの経緯

申請に際して重要となったのは、「初診日」の考え方です。この事例では、最初の脳内出血ではなく、高次脳機能障害の症状が顕著になった2度目の脳室内出血の日を初診日として申請しました。その結果、障害認定日による請求(障害基礎年金2級)が認められ、年額約80万円の受給が決定しました。

社会保険労務士としてのアドバイス

障害年金の申請では、医学的な診断だけでなく、実際の生活状況をどれだけ正確に伝えられるかが重要です。今回の事例でも、単に「料理ができない」という表現ではなく、「レシピを見ても手順を間違える」「火の消し忘れが心配」といった具体的な状況を丁寧に記載することで、日常生活における支障の程度を明確に示すことができました。

障害年金の受給要件と申請手続き

障害年金の受給要件や申請手続きは、一見すると複雑に感じるかもしれません。しかし、一つひとつ整理して理解することで、決して難しいものではありません。実際の申請手順をわかりやすく解説していきます。

障害年金を受給するためには、いくつかの要件を満たす必要があります。ここでは、脳内出血による高次脳機能障害のケースに焦点を当てて説明していきます。

基本的な受給要件

まず重要なのが「初診日」の考え方です。初診日とは、障害の原因となった病気やケガで、初めて医師の診療を受けた日のことを指します。今回の事例では、2度目の脳内出血で受診した日が初診日となりました。

次に「保険料の納付要件」があります。これは、初診日の前々月までの公的年金の加入期間に関する条件です。具体的には:

- 初診日の前々月までの1年間に保険料の未納がない

- 初診日の前々月までの加入期間の3分の2以上の保険料納付がある

のいずれかを満たす必要があります。

申請に必要な書類

申請には主に以下の書類が必要になります:

障害基礎年金裁定請求書

この書類が申請の基本となります。生活状況や病歴などを記入します。

医師の診断書

医師に作成を依頼する最も重要な書類です。日常生活の困難さを具体的に伝え、正確に記載してもらうことが大切です。

病歴・就労状況等申立書

発症から現在までの経過や、働き方の変化などを時系列で記入します。

その他の添付書類

- 年金手帳

- 住民票

- 初診日を証明する書類(医師の証明書や診療録など)

申請手続きの実際の流れ

医師との相談

まずは、通院中の医師に障害年金の申請を考えていることを伝えましょう。診断書の作成を依頼する前に、現在の症状や生活への影響について、具体的に相談することをお勧めします。

診断書の作成依頼

医師に障害診断書の作成を依頼します。この際、日常生活での困りごとを具体的に伝えることが重要です。例えば:

- 「料理の手順が分からなくなる」

- 「約束の日時を覚えられない」

- 「1日のスケジュールが整理できない」

といった具体的な例を挙げて説明しましょう。

請求書類の作成

必要書類を揃えて、請求書を作成します。記入方法に不安がある場合は、年金事務所や社会保険労務士に相談することをお勧めします。

申請書類の提出

お住まいの地域を管轄する年金事務所や市町村役場に申請書類を提出します。郵送での申請も可能です。

申請後の流れ

申請から結果が出るまでには、通常3ヶ月程度かかります。この間に年金事務所から追加の書類や確認を求められることもあります。

心配な点があれば、申請を受け付けた年金事務所に問い合わせることができます。また、社会保険労務士に依頼すれば、申請から結果が出るまでの間のサポートを受けることもできます。

申請時の注意点とよくある失敗例

障害年金の申請は、一度の不支給決定で諦めてしまう方も少なくありません。しかし、適切な準備と対策を行うことで、受給の可能性は大きく変わってきます。ここでは、申請を成功に導くための重要なポイントをご説明します。

障害年金の申請において、最も重要なのは「日常生活での困難さ」を正確に伝えることです。特に高次脳機能障害のような目に見えにくい障害の場合、この点が決め手となります。

診断書作成時の重要ポイント

診断書は、医師があなたの状態を年金機構に説明する大切な書類です。ある方は最初の申請で不支給となりましたが、以下の点に気をつけて再度申請したことで、受給につながりました。

まず、医師に伝えるべき具体的な生活状況として:

- 「火を消し忘れて、家族が慌てて帰ってくることが月に2~3回ある」

- 「スーパーで買い物をすると、何を買いに来たか分からなくなる」

- 「仕事中に3回以上同じ質問を繰り返してしまう」

このように、具体的なエピソードと頻度を伝えることで、症状の深刻さがより正確に伝わります。

気をつけたい失敗例

よくある失敗例として、以下のようなケースがあります:

「頑張って仕事を続けているから大丈夫」と考えてしまうケース

実は、仕事を続けていても、以下のような状況であれば受給対象となる可能性があります:

- 周囲の特別な配慮のもとで働いている

- 家族の助けがないと続けられない

- 労働時間や業務内容を大幅に制限している

「物忘れがある」「集中力が続かない」といった抽象的な表現では、生活への影響が伝わりにくくなります。代わりに:

「通勤途中に目的地を忘れ、週に1回は家族に電話して確認している」

「30分以上の作業が続かず、上司が2時間ごとに確認に来ている」

というように、具体的な状況を説明することが大切です。

申請を成功に導くためのアドバイス

日常生活の記録をつけることをお勧めします。特に以下の点に注目して記録してください:

- 一日の中でどんな場面で困ったか

- 誰かの手助けが必要だった場面

- 仕事や家事でミスをしてしまった出来事

- 予定を間違えたり忘れたりした経験

これらの記録は、医師との相談時や申請書類の作成時に大変役立ちます。

また、可能であれば家族や職場の方にも、気づいた変化や心配な点を記録してもらうと良いでしょう。周囲の方の客観的な観察は、症状を正確に伝える重要な情報となります。

不支給決定への対応

もし不支給決定を受けた場合でも、すぐに諦める必要はありません。診断書の記載内容を見直し、生活状況をより具体的に記載することで、再申請で受給につながったケースも少なくありません。

専門家に相談するメリット

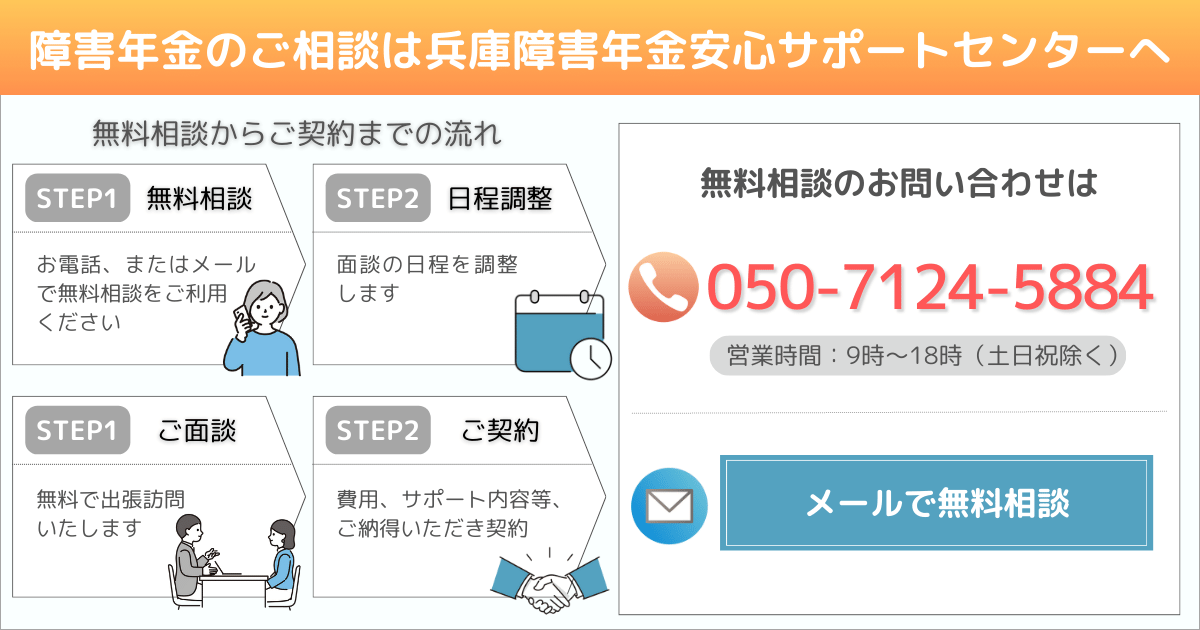

「障害年金の申請は難しそう」「自分では上手く説明できるか不安」といった声をよく耳にします。専門家のサポートを受けることで、そうした不安を解消し、スムーズな申請につなげることができます。

障害年金の申請において、専門家のサポートが特に役立つのは、以下のような場面です。

申請前の見通し

今回ご紹介した事例のように、一見すると軽度に見える症状でも、実際の生活への影響を丁寧に確認することで、受給につながる可能性があります。

私たち社会保険労務士は、これまでの経験から、以下のようなサポートを提供することができます:

- 現在の症状や生活状況から、受給の可能性を判断

- 最適な請求方法(障害認定日請求か事後重症請求か)の提案

- 必要書類の確認と取得方法のアドバイス

スムーズな申請手続きのために

実際の申請手続きでは、以下のような支援を行っています:

医師との橋渡し

診断書は受給の可否を左右する重要な書類です。日常生活の困難さを医師に正確に伝えられるよう、具体的な症状や生活状況を整理し、分かりやすくまとめます。今回の事例でも、日常生活の状況を文書化することで、より実態に即した診断書の作成につながりました。

申請書類の作成サポート

請求書の記入方法から、現在の生活状況の説明まで、一つひとつ丁寧にサポートいたします。特に、「病歴・就労状況等申立書」の作成では、これまでの経緯を時系列で整理し、分かりやすく記載することを心がけています。

年金事務所との調整

申請後、年金事務所から追加の書類や説明を求められることもあります。そうした場合でも、適切に対応いたしますので、ご安心ください。

継続的なサポート

障害年金は、一度受給が決定しても、その後の状況確認(更新手続き)が必要となる場合があります。また、症状が変化した際の手続きなど、継続的なサポートが必要となることも少なくありません。

専門家に相談することで、将来的な見通しを立てながら、安心して手続きを進めることができます。

費用について

「専門家に依頼すると費用が高そう」と心配される方もいらっしゃいますが、初回相談は無料で承っております。まずは気軽にご相談いただき、ご自身の状況に合わせて、必要なサポートを検討していただければと思います。

また、受給が決定すれば、申請時にさかのぼって年金を受け取ることができます。その金額は、年間100万円を超えることもあります。

専門家への依頼は、決して無駄な出費ではありません。むしろ、確実な申請のための有効な投資と考えていただければと思います。

まとめ:障害年金を受給するために押さえておくべきこと

ここまで、脳室内出血による高次脳機能障害で障害年金を受給された方の事例をご紹介してきました。最後に、スムーズな申請に向けた重要なポイントをまとめてご説明します。

障害年金の申請は、決して簡単な手続きではありません。特に高次脳機能障害のような目に見えにくい障害の場合、以下のポイントに気をつけることで、受給につながる可能性が高まります。

症状と生活への影響を具体的に伝える

今回の事例から学べる最も重要な点は、症状が日常生活にどのように影響しているかを、具体的に伝えることの大切さです。

「物忘れがある」という表現ではなく、「今朝、ガスコンロの火を消し忘れて、家族が慌てて帰ってきた」というように、実際に起きた出来事として伝えることで、生活上の困難さがより正確に伝わります。

家族や周囲の支援状況を明確に

一見すると日常生活を送れているように見えても、実は家族の細やかな支援があってこそ成り立っているケースは少なくありません。今回の事例でも、以下のような支援が必要でした:

- 薬の飲み忘れ防止のための声かけ

- 食事の準備全般のサポート

- 仕事中の電話による確認

こうした支援の状況を具体的に示すことが、障害の程度を正確に伝えることにつながります。

早めの相談と準備を

症状があっても「まだ大丈夫かもしれない」と申請を躊躇される方もいらっしゃいますが、早めに専門家に相談することをお勧めします。

受給が認められれば、申請時にさかのぼって年金を受け取ることができます。今回の事例では、年額約80万円の受給が認められ、ご家族の生活の大きな支えとなりました。

診断書の重要性

医師に障害年金の診断書を依頼する際は、日頃の生活状況を丁寧に説明することが大切です。今回の事例では、最初の診断書の記載内容を見直し、実態に即した内容に修正することで、受給につながりました。

専門家のサポートを活用する

障害年金の申請は、一人で抱え込む必要はありません。当センターでは、以下のようなサポートを提供しています:

- 受給の可能性の判断

- 申請書類の作成支援

- 医師との連携

- 年金事務所とのやり取り

まずは無料相談を利用して、ご自身の状況に合わせた申請の方向性を検討してみてはいかがでしょうか。

よくある質問と回答

障害年金の申請について、多くの方が同じような疑問や不安を抱えていらっしゃいます。ここでは、特に相談の多い質問について、具体的にお答えしていきます。

- 脳室内出血の後遺症で働けない場合、いつから障害年金を請求できますか?

-

初診日から1年6ヶ月経過した時点で、障害の状態が固定していれば申請することができます。これを「障害認定日」と呼びます。ただし、1年6ヶ月経過前でも症状が固定していれば申請は可能です。

また、障害認定日を過ぎていても、現在の症状が年金受給の対象となる程度であれば、「事後重症による請求」として申請できます。今は働いていても、症状によって大きな制限がある場合は、ご相談ください。

- 障害年金の申請は家族でもできますか?

-

はい、できます。今回ご紹介した事例でも、ご主人様が申請手続きを行われました。高次脳機能障害の場合、本人より家族の方が症状や生活の困難さをより正確に把握されているケースも多いです。ご家族による申請は一般的な方法の一つです。

- 脳内出血の術後でも働いています。障害年金は受給できますか?

-

働いているからといって、必ずしも受給できないわけではありません。重要なのは、仕事や日常生活にどの程度の制限や支障があるかです。例えば:

- 勤務時間を大幅に短縮している

- 業務内容を限定してもらっている

- 周囲の特別な配慮のもとで働いている

このような場合は、受給できる可能性があります。

- 最初の診断書で不支給となった場合、再度申請できますか?

-

はい、再度申請することができます。今回の事例でも、最初の診断書の内容を見直し、日常生活の困難さをより具体的に記載することで、受給につながりました。不支給となった理由を確認し、必要な対応を行うことで、再申請で受給できるケースは少なくありません。

- 将来、症状が改善した場合はどうなりますか?

-

定期的に日本年金機構から診断書の提出を求められ、その内容をもとに継続の可否が判断されます。症状が改善した場合は、等級の変更や支給停止となることもあります。ただし、これは将来の不安を理由に申請を躊躇する必要はないということでもあります。現在の症状で受給要件を満たすのであれば、申請をお勧めします。

個人情報の取り扱いについて

本事例は、以下の方針に基づき掲載しております:

- 依頼者様の同意のもと、情報を公開しています

- プライバシー保護の観点から、個人が特定されない形に年齢、職業、経過等の詳細を一部加工しています

- 事例の本質的な部分は正確に保持しています

- 記載している給付額は一例であり、加入期間や保険料納付状況等により個人差があります。

当事務所では、依頼者様の個人情報保護を最優先としつつ、障害年金の申請を検討されている方々へ、参考となる情報を提供できるよう努めています。