突然の脳内出血により高次脳機能障害を負い、将来への不安を抱えていませんか?

この記事では、65歳を超えていても障害年金2級を受給できた実例をご紹介します。3つの診断書を効果的に活用し、申請に成功したケースから、具体的な申請のポイントや専門家による支援の重要性をわかりやすく解説。

あなたの障害年金受給への道筋が見えてくるはずです。

| 相談者 | 60代男性(宍粟市在住) |

| 傷病名 | 脳内出血による高次脳機能障害・右半身麻痺 |

| 決定した年金種類と等級 | 障害基礎年金2級 |

| 年額 | 約80万円 |

高次脳機能障害での障害年金受給事例|突然の脳内出血から申請まで

ある日突然の発症から、障害年金の受給に至るまでの道のりを詳しくご紹介します。「まさか自分が」という状況で戸惑う方も多いはず。実際の体験談から、申請のきっかけや重要なポイントをお伝えします。

脳内出血発症時の状況と初期症状

平凡な日常が一変したのは、通勤途中のことでした。「最初は単なる疲れだと思っていました」と、当時を振り返るAさん。車の運転中に感じた違和感は、やがて深刻な状態へと変化していきました。

自宅に到着した時には、すでに右足の動きが鈍く、車から降りることも困難な状況でした。様子を見ていた家族は、Aさんの言葉が不明瞭になり、質問にも適切な応答ができないことに気づきました。「何かがおかしい」という家族の直感が、素早い救急搬送につながり、MRI検査の結果、脳内出血と診断されました。

高次脳機能障害の診断と後遺症の状態

入院後の精密検査で、脳内出血による高次脳機能障害と診断されました。症状は身体面と認知面の両方に現れ、日常生活に大きな影響を及ぼしていました。

右半身の麻痺により、歩行時にはふらつきが見られ、箸を使うなどの細かい手の動作も困難になりました。「最も辛かったのは、認知面での変化でした」とAさんの奥様は語ります。以前なら当たり前にできていた予定の管理や、日付の把握も難しくなり、新しい出来事を覚えておくことにも苦労するようになりました。

65歳超でも障害年金申請が可能だったポイント

「65歳を過ぎているから、もう障害年金は無理だと思っていました」。これは、多くの方が抱く誤解です。実は、条件を満たしていれば、65歳を超えていても申請は可能なのです。

Aさんの場合、発症時の年齢が64歳であったことが重要なポイントとなりました。いわゆる「初診日」が65歳前であり、そこから継続的な治療記録が残されていたことで、申請への道が開けました。

「障害認定日」という考え方も重要です。これは原則として初診から1年6ヶ月を経過した日を指しますが、症状が固定した場合はその時点で認定日となります。Aさんの場合、この障害認定日における症状が、障害年金の等級に該当していました。

日々の生活の中で感じる不自由さを、医師や家族が詳細に記録していたことも、申請を成功に導いた大きな要因でした。「何気ない日常の変化も、すべて記録にとどめておくことが大切です」。

高次脳機能障害の障害年金申請で重要な3つの診断書

高次脳機能障害の障害年金申請では、複数の診断書が必要となる場合があります。このケースでは3つの診断書を効果的に活用することで、症状を正確に伝え、2級認定につながりました。それぞれの診断書の重要性と活用方法を解説します。

精神の障害としての診断書のポイント

まず中心となったのは精神の障害の診断書でした。記憶力の低下により新しい情報を覚えられない、注意力が散漫で一つの作業に集中できない、といった症状を具体的に記載。「火の消し忘れがあった」「買い物リストを見ても必要なものが分からなくなる」など、具体的なエピソードを交えることで、日常生活での困難さを分かりやすく表現しました。

言語の障害としての診断書のポイント

次に、言語の障害の診断書では、コミュニケーションの問題に焦点を当てました。「電話での会話が困難になった」「家族との会話でも文脈を理解できず、的外れな返答をしてしまう」といった具体例を挙げることで、社会生活における制限を明確に示すことができました。

肢体の障害としての診断書のポイント

さらに、肢体の障害の診断書では、右半身の麻痺による身体機能の制限を詳しく記載。特に「階段の昇り降りに手すりが必要」「食事の際に箸が使えない」といった、具体的な生活場面での困難さを示すことで、日常生活における支障の程度を適切に評価してもらうことができました。

各診断書における日常生活状況の記載方法

「診断書の作成では、必要以上に症状を悪く見せる必要はありません」。「大切なのは、ありのままの状態を具体的なエピソードを交えて正確に伝えること。特に高次脳機能障害の場合、目に見えにくい症状も多いため、日常生活での具体的な困難さを丁寧に説明することが重要です」

家族による具体的な症状の伝え方

医師への情報提供では、家族の観察記録が大きな役割を果たしました。毎日の生活の中で気づいた変化や困難な場面を記録し、診察時に提示することで、より正確な診断書の作成につながりました。「些細な変化でも記録に残すことをお勧めします」と、この経験を通じて家族は語っています。

脳内出血による高次脳機能障害の障害年金申請手続き

障害年金の申請手続きは複雑に感じられるかもしれません。しかし、準備すべき書類や手順を理解すれば、決して越えられない壁ではありません。実際の申請プロセスに沿って、重要なポイントをご説明します。

申請前の準備と必要書類

「最初は手続きの複雑さに戸惑いましたが、一つ一つ着実に進めていくことで、無事に申請することができました」。このケースの申請者は、そう振り返ります。

申請の第一歩は、受給要件の確認です。このケースでは、初診日が64歳であり年金加入期間中であったこと、保険料の納付要件を満たしていたこと、そして何より障害の状態が認定基準に該当していたことが重要でした。特に「初診日」は、障害年金の受給資格を決める重要な基準となります。これは、傷病について初めて医師の診療を受けた日のことで、医療機関での記録が重要な証拠となります。

必要書類の準備では、障害基礎年金裁定請求書を中心に、3種類の診断書、病院の受診状況等証明書、戸籍謄本、住民票、年金手帳など、複数の書類が必要となります。「一見すると多くの書類が必要に思えますが、一つずつ準備していけば決して難しくはありません」。

医師との連携方法と診断書作成のポイント

医師との連携も重要なポイントです。診断書の作成依頼に際しては、事前の準備が効果的です。「日々の生活の中で感じる困難さを、具体的に記録しておくことが大切です」。例えば、自宅での様子、困っている場面、介助が必要な状況など、具体的なエピソードを記録。これらの情報を整理して診察時に提示することで、医師により正確に状況を伝えることができます。

「診察時間は限られています。そのため、伝えたいポイントを事前にまとめておくことをお勧めします」というアドバイスも、スムーズな診断書作成につながりす。

申請から受給決定までの流れ

申請から認定までの流れは、大きく4つのステップで進みます。まず年金事務所への請求書類の提出から始まり、その後、書類審査と医師による審査が行われます。そして認定結果の通知を経て、年金の受給が開始されます。このプロセスには通常3~4ヶ月程度かかります。

「申請中は不安な気持ちになることもありますが、それは自然なことです」と、実際に受給された方は語ります。「その期間は、リハビリや治療に専念することが大切です。結果を待つ間も、前を向いて進んでいくことが重要だと感じました」

この体験から学べることは、適切な準備と専門家のサポートがあれば、複雑に見える申請手続きも着実に進めていけるということです。一つ一つのステップを確実にこなしていくことで、必ず道は開けていきます。

高次脳機能障害での障害年金2級認定の実際

「自分の症状は障害年金の対象になるのだろうか」多くの方がこのような不安を抱えています。このケースでは、どのような症状や生活状況が2級認定につながったのか、具体的にご説明します。

認定を受けた具体的な症状と等級判定

「最初は自分の状態が障害年金の対象になるとは思えませんでした」と、このケースの申請者は振り返ります。しかし、日常生活における具体的な困難さを丁寧に確認していくと、障害基礎年金2級の認定基準に該当する状態であることが明らかになっていきました。

障害年金2級とは、日常生活が著しい制限を受ける状態を指します。このケースでは、身体面と認知面の両方に 著しい制限がありました。右半身の麻痺により、自力での移動が困難で、特に階段の昇り降りには常に介助が必要な状況でした。また、手先の動きが不自由なため、食事にも支援が欠かせません。

「食事一つとっても、以前のように自分でできることが少なくなり、精神的にも辛い時期がありました」と、ご本人は当時を振り返ります。さらに、すぐに疲れてしまい、継続的な活動が難しいという症状も、日常生活に大きな影響を与えていました。

認知面での制限も重要なポイントとなりました。新しい出来事を覚えておくことが困難で、例えば、今日の予定を何度も確認しなければならない状況が続いていました。また、申請者の趣味であった料理の手順を途中で忘れてしまったり、買い物リストを見ても必要なものが分からなくなったりするなど、一つの作業を最後まで行うことが難しい状態でした。

老齢年金と障害年金の併給調整

65歳を超えていたため、老齢年金と障害年金のどちらを選択するかという判断も重要でした。検討の結果、障害年金を選択することにしました。その理由の一つは給付額の違いです。このケースでは、障害基礎年金が月額約6.5万円だったのに対し、老齢基礎年金は月額約5.5万円でした。

税制面でのメリットと具体的な受給額

さらに大きなメリットとなったのが、障害年金の非課税制度です。「所得税も住民税も非課税となるため、実質的な手取り額の差は想像以上に大きくなります」。この違いは、将来の生活設計を考える上で重要なポイントとなります。

受給開始後、生活面での変化も顕著でした。医療費やリハビリ費用の心配が減り、必要な介護サービスも利用できるようになりました。「経済的な不安が軽減されたことで、リハビリにより集中して取り組めるようになりました」と、申請者は語ります。また、介護を担う家族の負担も軽減され、より安定した生活を送れるようになったといいます。

高次脳機能障害の障害年金申請で専門家に相談するメリット

障害年金の申請は、一見すると個人でも手続き可能に思えます。しかし、特に高次脳機能障害のような複雑な症状の場合、専門家のサポートが受給の可能性を大きく高めます。実際のケースから、その理由をご説明します。

申請手続きの複雑さと専門家介入の重要性

「最初は自分たちだけでも大丈夫かと思いましたが、専門家に相談して本当に良かったです」。このように語るのは、今回の申請者のご家族です。特に高次脳機能障害の場合、症状が目に見えにくく、また日によって変動することも多いため、専門家のサポートが大きな助けとなりました。

具体的な受給事例に基づく申請戦略の立て方

このケースでは、まず申請の初期段階で重要な判断がありました。65歳を超えていたため、一般的には障害年金の申請が難しいと思われがちです。しかし、担当社労士は豊富な経験から、初診日が64歳であることに着目。さらに、高次脳機能障害の症状を適切に評価してもらうため、3つの診断書を組み合わせる戦略を提案しました。

「症状をどのように伝えるかが非常に重要です」。特に高次脳機能障害の場合、日常生活での具体的なエピソードを効果的に伝えることが、適切な評価につながります。例えば、「集中力が続かない」という一般的な表現ではなく、「料理を始めても途中で手順がわからなくなり、火の消し忘れがあった」といった具体的な例を挙げることで、症状の深刻さが正確に伝わります。

診断書作成における医師との効果的な連携方法

医師との連携も、専門家がサポートする大きなメリットの一つでした。診断書の作成依頼では、事前に以下のような準備が重要です:

- 日常生活での具体的なエピソードをメモにまとめる

- 家族が観察した症状の変化を記録する

- 仕事や社会生活での制限を具体的に説明する

これらの準備により、限られた診察時間でも効率的に状況を伝えることができました。

継続的なサポートの重要性

申請から受給までの道のりは、決して短くありません。この間の不安や心配に寄り添う専門家の存在は、精神的な支えとしても重要です。「進捗状況を定期的に確認してくれるため、待っている間も安心できました」とご家族は振り返ります。

また、申請書類の作成では、よくある記入ミスや添付書類の不備を事前にチェックすることで、スムーズな申請につながりました。特に重要なのは、複数の書類間での整合性の確認です。些細な不一致が、申請の遅延や追加書類の提出につながることがあります。

「障害年金の申請は、ご本人とご家族にとって人生の大きな転換点です。専門家として、単なる事務手続きではなく、新しい生活のスタートをサポートするという意識で関わらせていただいています」

脳内出血・高次脳機能障害の障害年金に関するよくある質問

障害年金の申請を考える中で、様々な疑問や不安が生じるのは自然なことです。ここでは、実際の相談現場でよくいただく質問とその回答をご紹介します。あなたの疑問解決のヒントが見つかるはずです。

「私の場合は申請できるのだろうか」「申請のタイミングはいつがよいのか」。このような疑問は、多くの方が抱えています。実際の相談事例から、特に重要な質問にお答えします。

- 65歳を超えての障害年金申請について

-

「65歳を過ぎているため、もう申請できないと思っていました」。このケースの申請者も、当初はそう考えていたといいます。

実は、以下の条件を満たせば、65歳を超えていても申請が可能です:

- 初診日が65歳前(この事例では64歳)であること

- 発症時から継続的な医療機関での受診記録があること

- 障害認定日時点で障害の程度が認定基準を満たしていること

「年齢による制限があると思い込んで、申請を諦めてしまうのは本当にもったいないことです」

- 複数の診断書が必要な理由は?

-

高次脳機能障害は、その症状が多岐にわたります。「なぜ複数の診断書が必要なのですか?」という質問をよくいただきますが、これは申請者の不利益を防ぐための重要な戦略です。 例えば、このケースでは精神の障害、言語の障害、肢体の障害という3つの側面から症状を評価することで、より適切な等級認定につながりました。「一つの診断書では表現しきれない症状も、複数の視点から見ることで、より正確に伝えることができます」

- 申請手続きにかかる期間は?

-

「申請から結果が出るまで、どのくらい時間がかかりますか?」これも多い質問の一つです。

一般的な流れとしては:

- 書類の準備に1~2ヶ月

- 申請から結果までに3~4ヶ月

合計で4~6ヶ月程度を目安としています。

「待機期間が長く感じられるかもしれませんが、この間もリハビリや治療を継続することが大切です」。また、書類に不備があると審査期間が延びる可能性もあるため、専門家のチェックを受けることをお勧めしています。

- 老齢年金と障害年金の選択について

-

「老齢年金と障害年金、どちらを選択すべきでしょうか?」という質問も多く寄せられます。

この選択は、以下の点を総合的に検討する必要があります:

- 給付額の違い

- 税制上の違い(障害年金は非課税)

このケースでは、障害年金のほうが給付額が多く、また非課税であることから、実質的な手取り額に大きな差が出ました。「単純な給付額の比較だけでなく、税制面でのメリットも考慮することが重要です」

まとめ:高次脳機能障害での障害年金申請成功のポイント

高次脳機能障害による障害年金の申請は、決して簡単なプロセスではありません。しかし、適切な準備と専門家のサポートがあれば、必ず道は開けます。この記事のまとめとして、申請成功への重要なポイントをご説明します。

申請成功の重要なチェックポイント

障害年金の申請では、特に以下の3点が重要でした:

1. 早期の情報収集と準備

「もう少し早く相談していれば」という声をよく耳にします。症状や治療の記録は、できるだけ早い段階から残しておくことをお勧めします。このケースでは、発症直後からの記録が申請の大きな助けとなりました。

2. 症状の具体的な記録

高次脳機能障害の場合、目に見えない症状をいかに具体的に伝えるかが鍵となります。「日常生活での具体的なエピソードを記録することで、症状の程度をより正確に伝えることができました」。

3. 適切な診断書の選択

このケースでは3つの診断書を組み合わせることで、症状を多角的に評価してもらうことができました。「一つの診断書では表現しきれない症状も、複数の視点から見ることで、より適切な評価につながります」

今後の生活に向けて

障害年金の受給は、新しい生活のスタートでもあります。受給後の生活について、以下のようなアドバイスがあります。

- 継続的な治療とリハビリの重要性

- 受給後の定期的な現況届の提出

- 症状の変化に応じた等級の見直し検討

「障害年金は、治療やリハビリに専念するための経済的基盤となります。この支えがあることで、より前向きに回復に取り組むことができました」という声も聞かれています。

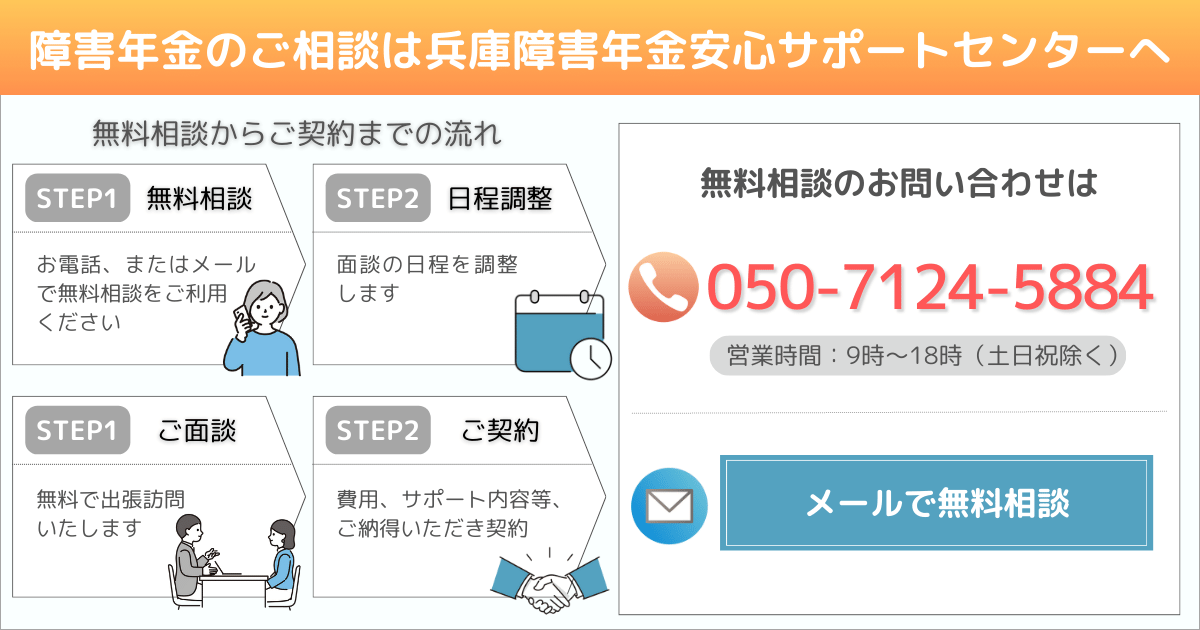

当センターからのメッセージ

「障害年金の申請は、決して一人で抱え込む必要はありません」

「無料相談を利用することで、申請の可能性や具体的な進め方が見えてきます。早めの相談が、その後の道筋を大きく変えることもあります」

あなたやご家族が高次脳機能障害で悩まれている場合、まずは専門家への相談をご検討ください。この記事でご紹介したケースのように、適切なサポートを得ることで、新しい生活への一歩を踏み出すことができるはずです。

ご相談・お問い合わせ

障害年金の申請について、不安や疑問をお持ちの方は、まずは無料相談をご利用ください。経験豊富な社会保険労務士が、あなたの状況に合わせた最適なアドバイスを提供いたします。