この記事では、うつ病で障害年金申請を検討しているものの、「申請は難しいのでは…」と不安を感じている方に向けて、審査のポイントと具体的な対策を解説します。うつ病による障害年金は、適切な準備とポイントを押さえることで受給の可能性を高めることができます。

この記事を読めば、審査のポイントや申請書類の作成方法、専門家への相談について理解を深め、経済的な支援につなげることができるでしょう。

うつ病による障害年金申請が「むずかしい」と感じる理由とは

うつ病による障害年金申請が難しく感じられる背景には、いくつかの理由があります。うつ病は症状が見えにくいことや、日常生活への影響を証明することの難しさから、審査が複雑になることがあります。しかし、難しさの原因を理解することで、適切な対策を講じることが可能です.

見えない症状による理解の難しさ

うつ病の症状は、血液検査やレントゲンのように客観的な数値で判断することが難しいため、他者からの理解を得にくいという特徴があります。抑うつ状態や不安、不眠といった主観的な症状は、他人には見えにくいため、症状の重さを理解してもらうことが難しい場合があります。

日常生活への影響を証明することの困難さ

障害年金の審査では、日常生活にどの程度支障があるかが重視されます。しかし、通常の診察では、日常生活の詳細な状況を医師に伝える機会が少ないため、診断書に日常生活への影響が十分に反映されないことがあります。医師は病気や治療の専門家ですが、障害年金に関する専門知識や実務経験があるとは限りません。

症状の波による評価の複雑さ

うつ病は、症状が良い時と悪い時が波のように繰り返されることがあります。そのため、申請時の症状だけでは日常生活全体への影響を正確に評価することが難しい場合があります。症状の変動を考慮した上で、継続的な影響を具体的に示す必要があります。

うつ病の障害年金、申請のための3つの重要なポイント

うつ病で障害年金を申請する上で特に重要な3つのポイントは、診断書、日常生活状況、職場における状況を適切に伝えることです。これらの情報を的確に伝えることが、審査を有利に進めるために不可欠です。

診断書に記載すべき重要な項目

診断書は、障害年金の審査において最も重要な書類の一つです。医師に診断書作成を依頼する際は、普段の診察で伝えられていない症状や、日常生活で困っていることを書面にして渡すと良いでしょう。診断書には、以下の項目を具体的に記載してもらうように医師に依頼しましょう.

- 具体的な症状

- 症状の程度

- 発病からの経過

- 治療内容

- 日常生活能力の程度

- 就労状況

具体的な症状の記載方法

診断書には、「気分が沈む」といった抽象的な表現だけでなく、

「朝起き上がることができない」

「食事の準備ができない」

など、具体的な症状を記載してもらうことが重要です。

治療経過の書き方のコツ

治療の経過は、症状の改善度合いや治療の効果を示す上で重要です。通院頻度や服薬状況、入院の有無などを詳しく記載してもらいましょう。

日常生活状況の効果的な記入方法

日常生活状況は、障害年金の等級を判断する上で重要な要素となります。病歴・就労状況等申立書には、以下の内容を客観的かつ具体的に記載しましょう.

- 日常生活で困っていること

- できることとできないこと

- 家族や周囲の人の援助の状況

生活状況の具体的な記載例

- 食事:「毎日の食事の準備ができない」「コンビニ弁当や外食に頼っている」

- 身の回りのこと:「入浴は週に2回程度」「部屋の掃除ができない」

- 金銭管理:「お金の管理ができず、家族に任せている」

- 社会生活:「一人で外出することができない」「公共交通機関の利用が難しい」

第三者からの証言の活用方法

家族や友人など、身近な人からの証言は、客観的な情報として審査において有利に働くことがあります。日常生活の状況や症状について、具体的に証言してもらうように依頼しましょう。

職場における状況の伝え方

就労状況は、障害年金の等級を判断する上で重要な要素となります。働いている場合は、以下の内容を具体的に記載しましょう.

- 仕事内容

- 労働時間

- 仕事で困っていること

- 職場での配慮

- 他の従業員とのコミュニケーション

就労状況については、等級判定ガイドラインにて考慮すべき項目とされています. 行わなければならない業務を制限なくできるかどうかによって、不支給になるか、障害等級が下がるかが判断されるとされています.

休職・退職時の状況説明のポイント

休職中や退職済みの場合は、休職・退職に至った経緯や理由を詳細に説明することが重要です。診断書や病歴・就労状況等申立書に、具体的な状況を記載しましょう.

復職試みの記録の重要性

復職を試みたものの、症状が悪化して断念した場合、その記録は障害年金の審査において有利に働くことがあります。復職の試みや結果について、詳細に記録しておきましょう。

審査に通りやすい申請書類の作成方法

障害年金の申請において、審査に通りやすい書類を作成することは非常に重要です。そのためには、医師との連携、生活状況申立書の適切な作成、必要な添付書類の準備が不可欠になります。

医師との効果的なコミュニケーション方法

診断書は審査において非常に重要な書類です。医師に診断書を作成してもらう際、日ごろの診察で自身の症状や困りごとを十分に伝えられているか振り返ってみましょう。医師は病気や治療の専門家ですが、障害年金の制度や審査基準に詳しいとは限りません。そのため、障害年金の診断書に必要な情報を的確に伝えるためには、以下の点を意識することが大切です。

- 日常生活で困っていることを具体的に伝える: 障害年金は、日常生活や仕事への支障の程度によって等級が決まります。そのため、日々の生活でどのようなことに困っているのか、具体的に医師に伝えることが重要です。例えば、

- 「朝起き上がることができず、食事の準備ができない」

- 「外出することが困難で、買い物に行くことができない」

- 「集中力が続かず、仕事に支障が出ている」

- 「他人とのコミュニケーションがうまくいかず、孤立してしまう」 などの具体的な状況を伝えましょう。

- 自己申告の資料を添付する: 口頭で伝えるだけでなく、日常生活の状況や症状をまとめた資料を医師に渡すのも効果的です。

- 家族からの情報提供: 本人から症状を伝えるのが難しい場合は、家族に同席してもらい、医師に状況を説明してもらうのも有効な手段です.

- 社労士のサポート: 専門家である社会保険労務士に依頼した場合、診断書の依頼から受け取り、内容の確認や修正依頼などを適切かつ迅速に行うことができます。

- 診断書作成のポイント: 診断書には、以下の項目が具体的に記載されていることが望ましいです。

- 病名

- 発症日

- 症状の経過

- 日常生活能力の判定

- 日常生活能力の程度

- 就労状況

生活状況申立書の書き方

病歴・就労状況等申立書は、自身の症状や生活状況が障害年金の基準を満たすことを申し立てるための重要な書類です。この書類は、診断書の内容を補完し、審査官にあなたの状況をより具体的に伝える役割を果たします。

- 客観的かつ具体的に: 申立書は、客観的かつ具体的に記述することが重要です。

- いつ、どのような症状が出始めたのか

- 日常生活で何ができないのか、どのような支援が必要なのか

- 仕事をしている場合は、仕事内容や支障、周囲からの援助などを具体的に記述しましょう.

- 日常生活能力を詳細に記述: 食事、清潔保持、金銭管理、通院と服薬、他人とのコミュニケーション、安全保持、社会性など、日常生活の各場面における困難さを具体的に記述します。

- 就労状況: 就労している場合は、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を詳細に記述します.

- 診断書との整合性: 申立書の内容は、診断書の内容と矛盾がないように注意する必要があります。

- 専門家への依頼: 申立書の作成に不安がある場合は、社会保険労務士などの専門家に相談することも検討しましょう.

必要な添付書類一覧と準備のコツ

障害年金の申請には、以下の書類が必要になります。

- 年金請求書

- 診断書: 障害の状態について、医師に記載してもらう.

- 病歴・就労状況等申立書: 自身で作成し、発病から現在までの状況を記載.

- 受診状況等証明書: 最初に医療機関を受診した日を証明するための書類。診断書を書いてもらう病院が初診の病院である場合は不要.

- 戸籍謄本

- 住民票

- 年金手帳

- 預金通帳

これらの書類をスムーズに準備するためのコツは以下の通りです。

- 早めの準備: 書類によっては、準備に時間がかかるものもあります。早めに準備を始めるようにしましょう.

- 年金事務所への相談: 必要な書類や書き方について、年金事務所に相談することも可能です.

- 社会保険労務士への依頼: 専門家である社会保険労務士に依頼することで、書類の準備から申請までをスムーズに進めることができます.

これらのポイントを踏まえ、適切な申請書類を作成することで、障害年金の受給の可能性を高めることができます。

障害年金申請の成功事例から学ぶポイント

障害年金の申請は複雑で困難な場合がありますが、成功事例から得られる知識は、申請プロセスを理解し、受給の可能性を高める上で非常に役立ちます。ここでは、うつ病での認定事例、申請から受給までの流れ、そして申請成功者からのアドバイスを紹介します。

うつ病での認定事例の紹介

うつ病で障害年金の受給が認められた事例から、申請のポイントを見てみましょう。

事例1:障害厚生年金2級を受給

仕事のストレスや社内の対立関係による不安や抑うつ、不眠を訴え精神科を受診したところ、うつ病と診断されたケースです。当初は薬を服用しながら仕事を続けていたものの、徐々に症状が悪化し現在はうつ状態が重く、家族の全面的な援助が必要となっていたため、医師によって就労は止められている状態でした。

事例2:障害基礎年金2級を受給

職場の転勤による新しい人間関係や業務内容の変更などによって、ストレスを感じるようになり、腹痛や耳が聞こえなくなるなどの症状からうつ状態へと変化したケースです。ストレス増加による不眠や意欲低下なども顕著となり、短期間で体重が減少し様子がおかしいことから精神科を受診した結果、うつ病と診断。この事例も、うつ状態が重く、家族の全面的な援助が必要で、症状の悪化によって入院するなど、医師によって就労が止められている状態でした。

事例3:障害厚生年金3級を受給

パワハラを受けたことがきっかけで抑うつ状態となり休職、治療しようと病院を受診したところうつ病と診断されたケースです。治療していたものの、休職期間満了にともない会社を退職、食欲不振や倦怠感によって朝起きられない症状がある他、抑うつ状態が続いたことで家族のサポートがないと過ごせない状態だったそうです。

これらの事例からわかるように、うつ病で障害年金を受給するためには、日常生活や就労に著しい支障が出ていることを具体的に示す必要があります。

申請から受給までの具体的な流れ

障害年金の申請から受給までの流れは、以下のようになります:

- 初診日の確認: 最初に医師の診察を受けた日を特定します。

- 保険料納付要件の確認: 保険料の納付状況が要件を満たしているかを確認します。

- 受診状況等証明書の取得: 初診日を証明するための書類を取得します(診断書を書いてもらう病院が初診の病院である場合は不要)。

- 診断書の作成: 医師に障害の状態について診断書を記載してもらいます。

- 病歴・就労状況等申立書の作成: 自身で発病から現在までの状況を記載した申立書を作成します。

- 必要書類の添付: 戸籍謄本、住民票、年金手帳、預金通帳など、必要な書類を準備します。

- 年金事務所への提出: 必要な書類を揃えて、年金事務所に提出します。

申請成功の3つのポイント

実際に障害年金の申請に成功した受給事例から得られるポイントは。

- 医師とのコミュニケーションを密にする: 日常生活の困難さや症状を具体的に伝え、診断書に詳細な情報を記載してもらうことが重要です。

- 病歴・就労状況等申立書を丁寧に作成する: 発病から現在までの経過、日常生活の状況、就労状況などを詳細に記述することで、審査官に自身の状況を理解してもらうことができます。

- 専門家(社会保険労務士)に相談する: 障害年金の制度は複雑で、書類の準備や手続きが煩雑なため、専門家のサポートを受けることで、スムーズに申請を進めることができます。

これらのポイントを参考に、自身の状況に合わせた適切な申請を行うことで、障害年金の受給の可能性を高めることができます。

専門家による申請サポートの重要性

障害を抱え、経済的な不安を感じている方にとって、障害年金は生活を支える大切な希望の光となります。しかし、障害年金の申請手続きは複雑で、専門的な知識が必要となるため、多くの方が困難を感じています。 そこで、この記事では、専門家である社会保険労務士(社労士)に相談するメリット、初回相談の活用方法、具体的な相談の進め方について詳しく解説します。 障害年金の受給に向けて、一歩踏み出すためにお役立てください。

社会保険労務士に相談するメリット

社会保険労務士(社労士)は、社会保険や労務に関する専門家であり、障害年金の申請に関しても豊富な知識と経験を持っています。社労士に相談することで、以下のようなメリットが得られます。

- 複雑な手続きの代行: 障害年金の申請には、多くの書類を準備したり、年金事務所とやり取りをしたりと、煩雑な手続きが必要です。社労士に依頼することで、これらの手続きをすべて代行してもらうことができます。

- 受給可能性の判断: 障害年金を受給するためには、一定の要件を満たす必要があります。社労士は、個別の状況に合わせて受給の可能性を判断し、適切なアドバイスを提供してくれます。

- 適切な書類作成のサポート: 診断書や病歴・就労状況等申立書(ご自身の状況を客観的に把握し、審査機関に伝わるようにわかりやすく記述)は、審査において重要な役割を果たします。社労士は、これらの書類の作成をサポートし、受給につながるような内容に仕上げてくれます。

- 年金事務所との交渉代行: 年金事務所とのやり取りは、専門的な知識がないと難しい場合があります。社労士は、年金事務所との交渉を代行し、有利な条件を引き出してくれる可能性があります。

- 精神的な負担の軽減: 障害を抱えながら、煩雑な申請手続きを行うことは、精神的な負担となります。社労士に依頼することで、精神的な負担を軽減し、安心して療養に専念することができます。

初回相談の活用方法

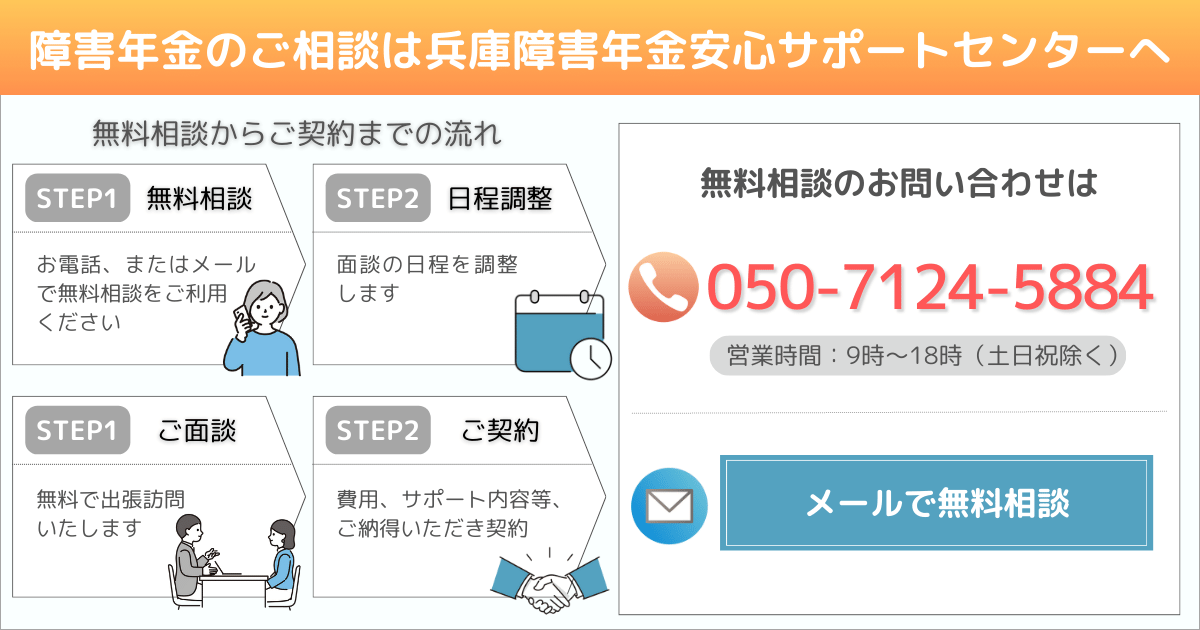

当センターでは、初回相談を無料で受け付けています。初回相談を有効活用するために、以下の点を意識しましょう。

- 相談前に情報を整理: 相談前に、病歴、治療の経過、日常生活の状況、就労状況など、自身の状況を整理しておきましょう。

- 質問事項を準備: 社労士に聞きたいことを事前にリストアップしておきましょう。例えば、受給の可能性、必要な書類、手続きの流れ、費用などについて質問すると良いでしょう。

- 正直に話す: 社労士には、包み隠さず正直に自身の状況を伝えましょう。

- 費用を確認: 相談料、着手金、成功報酬など、費用について明確に確認しておきましょう。

- 自己申告資料:医師に診断書を依頼する際に、参考情報として自己申告の資料を添付するのも効果的です.

具体的な相談の進め方

当センターへの相談は、以下の流れで進めるのが一般的です。

- 事務所に連絡: 電話やメールフォームから、相談の予約をします。

- 相談: 社労士が、病名、症状、通院歴などについてヒアリングします。

- 提案・見積もり: 社労士から、申請の進め方、受給の見通し、費用などについて説明があります。

- 契約: 提案内容に納得できれば、委任状や契約書に記入し、契約となります。

障害年金の申請は、専門家のサポートを受けることで、受給の可能性を高めることができます。 経済的な不安を解消し、安心して生活を送るために、まずは社会保険労務士に相談してみることをおすすめします.

うつ病の障害年金に関する「よくある質問と回答」10選

- うつ病でも障害年金はもらえますか?

-

はい、うつ病でも障害年金をもらえる可能性はあります。ただし、障害年金を受給するには、初診日要件と保険料納付要件という2つの条件を満たす必要があります。これらの要件を満たした上で、うつ病によって日常生活や仕事に支障が出ていると認められる必要があります。申請には専門知識が必要となるため、障害年金専門の社会保険労務士(社労士)に相談するのをおすすめします。

- うつ病で障害年金をもらうのは難しいと聞きますが、本当ですか?

-

うつ病は血液検査やレントゲンのような客観的な検査で重さを判断できない。そのため、見た目では症状の重さがわかりにくいため、医師に日常生活の支障を伝えられていない場合、実際の症状より軽い内容の診断書が作成されてしまうことがあります。その結果、審査が厳しくなり、障害年金が不支給となるケースがあります。しかし、適切な診断書や病歴・就労状況等申立書を作成し、日常生活への支障を具体的に示すことができれば、受給できる可能性は十分にあります。

- 障害年金を受給できるうつ病の認定基準は?

-

障害年金の等級は、うつ病による気分、意欲・行動の障害、および思考障害によって、日常生活への支障の程度によって1級から3級に分かれています。

- 1級:高度の気分、意欲・行動の障害、および思考障害があり、常時の援助が必要な状態。

- 2級:気分、意欲・行動の障害、および思考障害があり、日常生活が著しい制限を受ける状態。

- 3級:気分、意欲・行動の障害、および思考障害があり、その病状は著しくはないが、労働が制限を受ける状態。

- うつ病で障害年金を申請する上で、特に重要なことは何ですか?

-

初診日の特定が最も重要です。最初にうつ病、またはうつ病と関連のある症状で、医師の診察を受けた日を特定し、受診状況等証明書などの証明書類を準備する必要があります。初診日によって、加入していた年金制度や、保険料の納付要件が異なり、受給資格に影響するためです。

- 初診日が特定できない場合、障害年金は受給できないのでしょうか?

-

原則として、初診日が特定できないと障害年金を受給できません。しかし、初診日を明らかにする客観的な資料(診察券、過去のカルテ、第三者からの証明など)で初診日を証明できれば、受給できる可能性があります。諦めずに専門家にご相談ください。

- うつ病で働いている場合、障害年金はもらえないのでしょうか?

-

働いているからといって、必ずしも受給できないわけではありません。障害年金は、労働能力だけでなく、日常生活への支障も考慮して判断されるためです。ただし、就労状況は審査で考慮されるため、仕事内容、労働時間、職場での配慮などを詳細に申告する必要があります。障害者雇用や短時間勤務など、事業所からの援助を受けている場合は、その状況を具体的に伝えましょう。

- 診断書の内容が軽く書かれてしまっている気がします。どうすれば良いですか?

-

医師に日常生活の支障や症状を具体的に伝え、詳細な診断書を作成してもらうように依頼しましょう。例えば、食事、入浴、着替え、掃除、買い物、服薬、対人関係、危機対応、社会性などについて、困っていることやできないことを具体的に伝えましょう。自己申告資料を医師に渡すのも有効です。診断書は提出前に必ず確認し、事実と異なる点があれば修正を依頼しましょう。

- 病歴・就労状況等申立書はどのように書けば良いですか?

-

病歴・就労状況等申立書は、ご自身の病状や生活状況を審査機関に伝えるための唯一の書類です。発病からの経過、治療の状況、日常生活の状況、就労状況などを具体的かつ客観的に記述しましょう。診断書との整合性も重要です。書くべきこと、書くと不利になることなどのポイントをおさえて作成しましょう。

- 障害年金の申請を自分で行うのは難しいですか?

-

障害年金の申請は専門性が高いため、知識がない方がイチから申請しようとすると手間や労力がかかるだけでなく、受給確率が下がるリスクがあります。特に、うつ病の場合、症状を的確に伝えることや、複雑な書類を適切に作成することが難しいため、専門家のサポートを受けることをおすすめします。

- 社労士に相談すると、どのようなサポートを受けられますか?

-

社労士は、複雑な手続きの代行、受給可能性の判断、適切な書類作成のサポート、年金事務所との交渉代行など、幅広いサポートを提供してくれます。初回無料相談を活用して、専門家の意見を聞いてみることをおすすめします。