「もしかして、自分はうつ病かもしれない…」と感じている方、または既にうつ病と診断され、日々の生活に困難を感じている方もいるのではないでしょうか。働くことが難しくなり、収入が途絶えて将来への不安を感じる日々。そのような状況を少しでも改善する手段として「障害年金」という制度があります。障害年金は、病気やケガで日常生活や仕事に制限を受けるようになった方を支援するための国の制度です。この記事では、障害年金の中でも特に重要な「日常生活能力の評価」について、そのポイントを分かりやすく解説します。この記事を読むことで、障害年金受給への第一歩を踏み出しましょう。

1. 日常生活能力の評価がなぜ重要なのか?

障害年金の受給可否を判断する上で、「日常生活能力」 の評価は非常に重要な要素となります。これは、単に病状の重さだけでなく、日常生活を送る上でどの程度困難を抱えているか を具体的に評価するものです。この評価が適切に行われることで、ご自身の状況が正しく審査機関に伝わり、障害年金の受給につながる可能性が高まります。

2. 日常生活能力の評価における重要な3つのポイント

障害年金の審査で重視される「日常生活能力」の評価。その中でも特に重要な3つのポイントを理解することで、ご自身の状況をより正確に伝えることができます。ここでは、評価の核となる3つの要素について詳しく解説します。これらのポイントをしっかりと把握し、障害年金受給への理解を深めましょう。

2.1 ポイント1:評価項目

日常生活能力を評価する上で、まず注目すべきは7つの評価項目です。これらの項目は、私たちが日常生活を送る上で必要となる基本的な活動を網羅しており、それぞれの項目で「できる」「できない」の度合いを評価します。

- 適切な食事: 配膳から後片付けまで含めた食事の一連の行為を、バランス良く適切に行えるか評価されます。

- 身辺の清潔保持: 洗面、洗髪、入浴、着替えなど、身の回りの清潔を保つ行為や、自室の清掃や片付けができるか評価されます。

- 金銭管理と買い物: お金を適切に管理し、計画的に買い物をすることができるか評価されます。

- 通院と服薬: 規則的に通院し、医師の指示通りに服薬できるか評価されます。

- 他人との意思伝達及び対人関係: 他者の話を理解し、自分の意思を適切に伝え、集団行動ができるか評価されます。

- 身辺の安全保持及び危機対応: 事故などの危険を回避し、緊急時に適切に対応できるか評価されます。

- 社会性: 公共機関の利用や、社会生活に必要な手続きを一人で行うことができるか評価されます。

これらの項目は、一人暮らしを想定して評価されるため、ご自身の状況を客観的に把握することが重要です。

2.2 ポイント2:日常生活能力の程度

7つの評価項目に加え、日常生活全般における制限の程度を測るのが「日常生活能力の程度」です。この評価は、精神障害が日常生活に及ぼす影響を、より包括的に捉えるためのものです。

- 1:精神障害を認めるが、社会生活は普通にできる

- 精神的な症状はあるものの、日常生活に大きな支障はなく、社会生活を問題なく送ることができる状態です。

- 2:精神障害を認め、家庭内での日常生活は普通にできるが、社会生活には援助が必要

- 家庭内では通常の生活を送れるものの、社会生活においては何らかの援助が必要な状態です。例えば、日常的な家事はできるが、状況の変化に対応するのが難しい、社会的な行動や自発的な行動が適切にできない、金銭管理は概ねできるといったケースが該当します.

- 3:精神障害を認め、家庭内の単純な日常生活はできるが、時に応じて援助が必要

- 簡単な家事はできるものの、社会的な交流や自発的な行動には困難があり、時折、他者の助けが必要な状態です。

- 4:精神障害を認め、日常生活における身のまわりのことも、多くの援助が必要

- 日常生活を送る上で、多くの他者の助けが必要となる状態です。例えば、著しく不適切な行動が見られる、自発的な発言が少ない、金銭管理ができないといったケースが該当します.

- 5:精神障害を認め、身のまわりのこともほとんどできないため、常時の援助が必要

- 食事や着替えなど、身の回りのことを自分で行うことがほぼ不可能で、常に他者の援助が必要な状態です。

2.3 ポイント3:総合的な判断

障害等級は、上記の7つの評価項目と5段階の日常生活能力の程度を基に判断されますが、これはあくまで目安に過ぎません。実際の等級は、以下の要素を総合的に考慮して決定されます:

- 現在の病状または状態像:症状の経過、発病からの状況、症状の変動状況、日常生活への影響、予後の見通しなど。

- 療養状況:通院頻度、治療内容、服薬状況、入院状況など。

- 生活環境:家族からの援助、福祉サービスの利用状況、単身生活の状況など。

- 就労状況:仕事の種類、内容、就労状況、職場での援助、他の従業員との意思疎通など。

- 就労しているからといって、直ちに日常生活能力が高いと判断されるわけではありません。仕事内容や職場での配慮なども考慮されます

- その他:「日常生活能力の程度」と「日常生活能力の判定」に矛盾がある場合や、特定の項目に著しい偏りがあり、日常生活に大きな支障が出ている場合なども考慮されます.

これらの要素を総合的に評価することで、より正確な障害の状態が判断され、適切な等級が決定されます。

3. 障害年金申請の流れと注意点

障害年金の申請は、複雑で時間もかかるため、不安を感じる方もいるかもしれません。しかし、正しい手順を踏めば、受給の可能性を高めることができます。ここでは、申請の流れと注意点をわかりやすく解説します。この情報を参考に、一歩ずつ確実に手続きを進めていきましょう。

3.1 申請の流れ

障害年金の申請は、以下の7つのステップで進みます。

- 初診日の確認: 最初に、障害の原因となった病気やケガで初めて医師の診察を受けた日(初診日) を特定する必要があります。この初診日が、障害年金の受給資格や、どの年金制度から支給されるかを決める上で非常に重要になります。

- うつ病の場合、最初に内科などを受診し、その後精神科を受診するケースもあるため、注意が必要です。

- 初診日を証明する書類(受診状況等証明書) が必要になりますが、カルテが破棄されている場合など、証明が難しい場合もあります。

- 保険料納付要件の確認: 初診日の前日までに、一定期間以上の年金保険料を納めている 必要があります。

- 保険料の納付状況は、年金事務所で確認できます。

- 20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は問われません。

- 初診日の証明: 初診日に受診した医療機関で、受診状況等証明書 を発行してもらいます。

- 初診の医療機関が、現在の診断書を作成してもらう医療機関と異なる場合は、特に注意が必要です。

- カルテが残っていないなど、証明が難しい場合は、他の資料で代替できる場合もあります。

- 医師に診断書を依頼: 現在の症状について、医師に 障害年金用の診断書 を作成してもらいます。

- 診断書は、日常生活能力を評価する上で重要な書類です。

- 日頃から医師とコミュニケーションを密に取り、日常生活の状況を正確に伝えるように心がけましょう。

- 病歴・就労状況等申立書の作成: これまでの病歴や就労状況、日常生活の状況などを、具体的に記述した申立書 を作成します。

- 申立書は、診断書の内容を補完する重要な書類です。

- ご自身の状況を客観的に把握し、審査機関に伝わるようにわかりやすく記述することが大切です。

- その他必要書類の準備: 年金請求書、戸籍謄本、住民票など、その他の必要書類を準備します。

- 必要書類は、年金事務所で確認できます。

- 書類の提出: 準備した書類を、年金事務所に提出します。

3.2 申請時の注意点

申請時には、以下の点に注意が必要です。

- 診断書の内容確認: 医師に作成してもらった診断書は、必ず内容を確認しましょう。

- 日常生活能力の評価が、ご自身の認識と異なっていないか確認することが重要です。

- 申立書の内容確認: 作成した申立書の内容が、診断書の内容と矛盾していないか確認しましょう。

- 申立書は、ご自身の状況をアピールする重要な機会です。

- 日常生活の状況を正確に伝える: 医師とのコミュニケーションを密に取り、日常生活の状況を正確に伝えましょう。

- 普段の状況をメモしておき、受診時に医師に渡すのも有効な方法です。

- 働いている場合: 働いている場合でも、障害年金を受給できる可能性はありますが、仕事の種類、内容、就労状況、職場での援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況などを審査側に伝える必要があります。

- 初診日の特定: 初診日が特定できないと、障害年金の申請手続きが進まないため、慎重に特定する必要があります。

- 古いカルテの捜索や、第三者への証明依頼など、様々な方法を検討しましょう。

- 神経症について: パニック障害、人格障害、不安神経症、強迫性障害などの神経症は、原則として障害年金の対象となりませんが、精神病の病態を示している場合は、例外的に認定される場合があります。

- 精神障害者保健福祉手帳との関係: 精神障害者保健福祉手帳の等級と、障害年金の等級は必ずしも一致しません。手帳の等級が低いからといって、障害年金が受給できないわけではありません。

これらの注意点を守り、入念な準備をすることで、障害年金受給の可能性を高めることができます。

4. 障害年金受給の可能性を高めるために

障害年金の申請は、ご自身の生活を支えるための重要な手続きです。受給の可能性を最大限に高めるためには、事前の準備と適切な対応が不可欠です。ここでは、受給の可能性を高めるための具体的な方法を詳しく解説します。これらの情報を参考に、確実な受給を目指しましょう。

4.1 診断書作成のポイント

診断書は、障害年金の審査において最も重要な書類の一つです。医師に正確な情報を伝え、ご自身の状態を適切に反映させた診断書を作成してもらうことが重要です。

- 日常生活の状況を具体的に伝える: 医師に、日々の生活で困っていること、できないことを具体的に伝えましょう。

- 例:「食事の準備ができない」「入浴が困難」「外出ができない」など、具体的に伝えることで、医師が診断書に詳細を記載しやすくなります。

- 普段の状況をメモする: 受診時に、日常生活の状況をメモにして医師に渡すのも有効です。

- 症状や困りごとを記録しておけば、診察時に伝え忘れを防ぐことができます。

- 家族からの情報提供: ご家族など、普段の様子を知っている方から医師に説明してもらうのも有効な方法です。

- ご自身でうまく伝えられない場合は、ご家族に協力してもらいましょう。

- 診断書の内容を確認する: 医師に診断書を作成してもらったら、必ず内容を確認しましょう。

- 特に「日常生活能力の判定」と「日常生活能力の程度」の評価 が、ご自身の認識と合っているか確認することが重要です.

- 内容に誤りや不足がある場合は、医師に修正を依頼しましょう。

4.2 申立書作成のポイント

病歴・就労状況等申立書は、ご自身の病歴や日常生活の状況を、審査機関に伝えるための重要な書類です。診断書の内容を補完する役割も担っています。

- 発病から現在までの状況を具体的に記述する。

- 発病時の状況、治療の経過、現在の症状、日常生活の状況などを、具体的に記述しましょう。

- 日常生活の困難さを具体的に記述する。

- 日常生活で困っていること、できないことを具体的に記述しましょう。

- 例:「家事ができない」「買い物に行けない」「人とのコミュニケーションが難しい」など。

- 日常生活で困っていること、できないことを具体的に記述しましょう。

- 就労状況を正確に記述する。

- 仕事の種類、内容、就労状況、職場での援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況などを、詳しく記述しましょう。

- 働いている場合でも、障害年金を受給できる可能性はあります。

- 診断書との整合性を意識する。

- 診断書の内容と矛盾がないように、申立書を作成しましょう。

- 診断書の内容を理解した上で、申立書を作成することが重要です。

- 第三者の視点を活用する: ご家族や友人など、ご自身の状況をよく知る人に、申立書の内容を確認してもらいましょう。

- 客観的な視点を取り入れることで、より説得力のある申立書を作成できます。

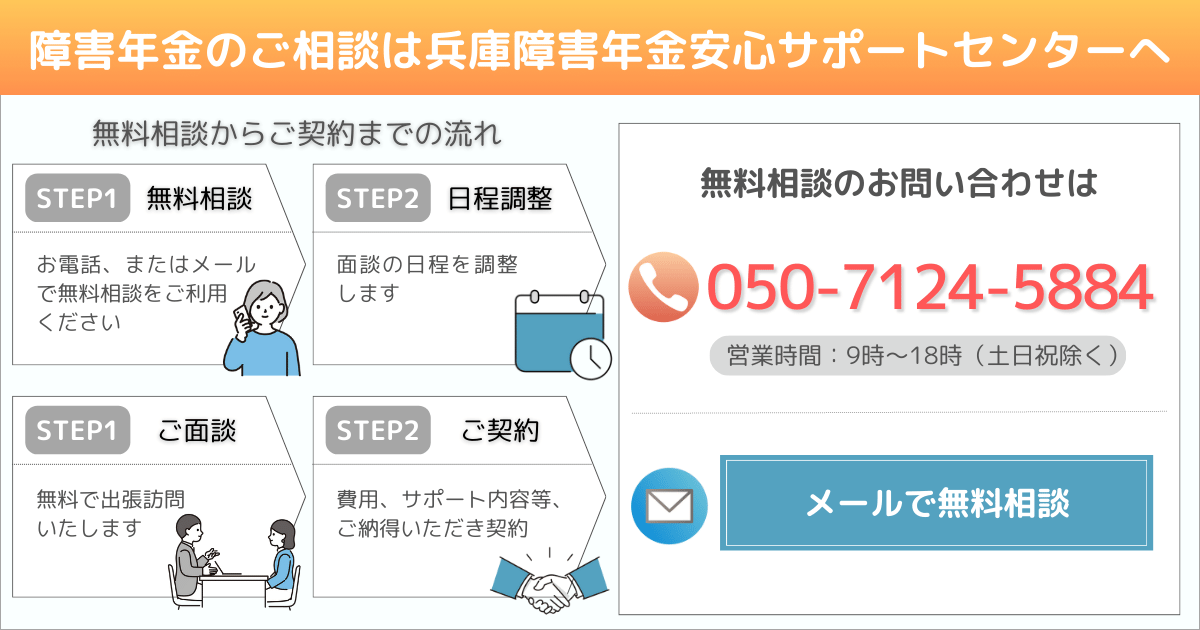

4.3 専門家への相談

障害年金の申請手続きは複雑で、専門的な知識が必要です。一人で悩まず、専門家である社会保険労務士(社労士)に相談することも有効な手段です。

- 社労士に相談するメリット

- 申請手続きの代行。

- 受給の可能性を高めるためのアドバイス.

- 書類作成のサポート.

- 専門的な知識に基づいたサポート.

- 無料相談を活用する。

- 無料相談を受け付けています。

- まずは、気軽に相談してみましょう。

4.4 その他

- 不支給となった場合

- 不支給決定となった場合でも、審査請求 や 再審査請求 を行うことができます。

- また、再度の申請 も可能です.

- 額改定請求

- 障害年金の等級が決定した後、症状が悪化した場合は、額改定請求 を行うことができます.

これらのポイントを押さえ、入念な準備をすることで、障害年金受給の可能性を高めることができます。

5. うつ病で障害年金が認定された事例

うつ病で障害年金を受給できるのか、不安に感じている方もいるかもしれません。実際に障害年金を受給できた事例を知ることで、ご自身が受給できる可能性 をイメージしやすくなります。ここでは、様々なケースで障害年金が認められた事例を紹介します。これらの事例を参考に、ご自身の状況と照らし合わせてみましょう。

5.1 初診日の証明が困難だったが受給できた事例

- 12年前にうつ病を発症し、病院を転々としていたため、初診日の特定が困難だったケース。

- カルテが破棄されている病院もあったが、丁寧に聞き取りを行い、初診日を特定。

- 初診日の特定は、障害年金請求において非常に重要。

- 過去の受診記録や、他の資料を基に初診日を特定できた。

- 初診日が不明確な場合でも、諦めずに専門家に相談することが大切。

- 社労士は、初診日の特定のために様々な方法を検討してくれる。

5.2 働きながら障害年金を受給できた事例

- 15年間就労を継続していたが、うつ病により日常生活に支障が出ていたケース。

- 就労しているからといって、必ずしも障害年金が受給できないわけではない。

- 労働状況や日常生活への影響を総合的に判断して、受給が認められる場合がある。

- 就労状況や職場での配慮、他の従業員との意思疎通の状況などが審査される。

- 仕事の種類、内容、就労状況、職場での援助の内容 などが考慮される。

- 障害者雇用や短時間勤務の場合、受給できる可能性が高まる。

5.3 精神障害者保健福祉手帳3級でも障害年金2級を受給できた事例

- 精神障害者保健福祉手帳3級だったが、日常生活に多くの援助が必要だったケース。

- 精神障害者保健福祉手帳の等級と、障害年金の等級は必ずしも一致しない。

- 手帳の等級が低いからといって、障害年金が受給できないわけではない。

- 日常生活能力や就労状況など、様々な要素を総合的に判断して等級が決定される。

- 入院歴の有無も考慮されるが、それだけで判断されるわけではない。

5.4 その他の事例

- 育児、家事、通院などでうつ病を発症し、障害基礎年金2級を受給できた事例。

- 人間関係が原因でうつ病を発症し、障害基礎年金2級を受給できた事例。

- 会社の人間関係が原因でうつ病を発症し、障害厚生年金2級と遡及一時金を受給できた事例。

- 交友関係が原因でうつ状態になり、障害基礎年金2級を受給できた事例。

- 強迫性障害が原因でうつ病を発症し、障害基礎年金2級を受給できた事例。

- 上司からのパワハラが原因でうつ病を発症し、障害厚生年金2級と遡及一時金を受給できた事例。

- 職場での人間関係が原因でうつ状態になり、障害厚生年金2級を受給できた事例。

- 会社の人間関係が原因でうつ状態になり、障害厚生年金2級と遡及請求ができた事例。

- 初診日に厚生年金に加入していたため、障害厚生年金2級を受給し、子の加算がついた事例。

- 不安神経症と診断されていたが、うつ病で診断書が作成され、2級の認定を得ることができた事例。

5.5 事例からわかること

- うつ病の症状や発症原因は人それぞれ異なる。

- 障害年金の受給要件を満たしていれば、様々な状況で受給できる可能性がある。

- 諦めずに専門家へ相談することが重要。

- ご自身の状況を正確に伝え、適切な書類を作成することが、受給の可能性を高める。

これらの事例は、障害年金が、様々な状況にある人々を支えるための制度 であることを示しています。ご自身の状況と照らし合わせ、受給の可能性を検討してみてはいかがでしょうか。

6. 障害年金に関するQ&A

障害年金について、様々な疑問や不安をお持ちの方もいるでしょう。ここでは、障害年金に関するよくある質問とその回答をまとめました。これらのQ&Aを参考に、疑問を解消し、障害年金への理解を深めてください。

6.1 うつ病でも障害年金はもらえますか?

はい、うつ病も障害年金の対象です。

一定の要件を満たせば、うつ病、統合失調症、双極性障害、反復性うつ病性障害などの方も障害年金を受け取ることができます。ただし、パニック障害、人格障害、不安神経症、強迫性障害などの神経症は、原則として障害年金の対象外です。

例外として、「精神病の病態を示している」と診断されれば、認定対象となる場合があります。

6.2 障害年金にはどんな種類がありますか?

障害年金には、「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2種類があります。

障害基礎年金は、初診日に国民年金に加入していた方が対象です。自営業者、フリーランス、専業主婦、無職の方などが該当します。

障害厚生年金は、初診日に厚生年金保険に加入していた方が対象です。会社員や公務員などが該当します。

初診日に加入していた年金制度によって、受給できる年金の種類や金額が変わります。

6.3 障害年金をもらうための条件は?

障害年金を受給するためには、以下の3つの要件を満たす必要があります:

初診日要件: 障害の原因となった病気やケガで、初めて医師の診察を受けた日(初診日)に、公的年金に加入していること。

保険料納付要件: 初診日の前日までに、一定期間の保険料を納付していること。保険料の免除期間も、納付期間として扱われます。20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は問われません。

障害状態要件: 障害認定日(原則として初診日から1年6ヶ月後)に、法令で定める障害の状態にあること。

6.4 初診日とは何ですか?

初診日とは、障害の原因となった病気やケガで、初めて医師または歯科医師の診察を受けた日のことです。

うつ病の場合、最初に内科などで不眠や頭痛などの症状で受診し、その後精神科でうつ病と診断されるケースがあります。この場合、最初に内科を受診した日が初診日となります。

初診日の証明は、障害年金の請求において非常に重要です。初診日を証明する書類(受診状況等証明書)が必要となります。カルテが破棄されている場合でも、他の資料で証明できる場合があります。

6.5 障害等級とは何ですか?

障害年金には、障害の程度に応じて1級から3級までの等級があります。1級が最も重く、3級が比較的軽い障害の状態を表します。障害基礎年金は1級と2級、障害厚生年金は1級から3級が支給対象となります。3級は、初診日に厚生年金に加入していた方のみが対象です。

6.6 働いていても障害年金はもらえますか?

はい、基本的には働きながらでも障害年金を受給できます。ただし、精神疾患の場合、フルタイムでの就労が可能であれば、受給は難しいです。パートタイム、障害者雇用など、勤務先が障害の状態に配慮している場合は、受給できる可能性があります。就労状況、仕事内容、職場での援助の状況などが審査で考慮されます。

6.7 精神障害者保健福祉手帳を持っていれば、障害年金をもらえますか?

精神障害者保健福祉手帳の等級と障害年金の等級は、必ずしも一致しません。手帳の等級が低くても、障害年金が受給できる場合があります。手帳の等級にとらわれず、日常生活や就労状況などを総合的に判断することが重要です。

6.8 障害年金の審査はどのように行われますか?

障害年金の審査は、原則として書類のみで行われ、面接はありません。診断書、病歴・就労状況等申立書などの書類に基づいて審査されます。書類で自身の状況を正確に伝えることが重要です。日常生活の状況、就労状況、治療状況などを具体的に記載しましょう。

6.9 不支給になった場合はどうすればいいですか?

障害年金の決定に不服がある場合は、審査請求、再審査請求をすることができます。不支給となった原因を分析し、書類を改善することが重要です。

6.10 専門家に相談した方がいいですか?

障害年金の申請手続きは複雑で、専門的な知識が必要です。社会保険労務士(社労士)などの専門家に相談することで、手続きをスムーズに進めることができます。専門家は、書類作成のサポートや、受給の可能性を高めるアドバイスをしてくれます。

無料相談を活用して、まずは気軽に相談してみましょう。

6.11 その他

障害年金の金額は、加入していた年金制度や等級、家族構成などによって異なります。子の加算など、家族構成によって加算される場合があります。

障害年金の請求が遅れても、最大5年まで遡って受給できる可能性があります(遡及請求)。

障害年金の受給が決定した後、症状が悪化した場合は、額改定請求をすることができます。

これらのQ&Aで、障害年金に関する疑問や不安が少しでも解消されれば幸いです。