「精神疾患で働けなくなった…でも障害年金なんて自分には無理だろう」

そう思って、申請を諦めていませんか?

うつ病や統合失調症、双極性障害などの精神障害により、日常生活や仕事に支障が出ている方は、障害年金を受給できる可能性があります。しかし、多くの方が「手続きが難しそう」「自分は該当しないだろう」と感じ、本来受け取れるはずの支援を受けられていないのが現実です。

私たち清水総合法務事務所は、「諦めない障害年金」をモットーに、複雑な申請手続きで困っている方々を専門的にサポートしています。この記事では、精神障害における障害年金について、受給額から申請方法、よくある失敗例まで、社会保険労務士の視点から詳しく解説します。

この記事でわかること:- 精神障害の障害年金でいくら受給できるのか(令和6年度最新版)

- 受給するための具体的な条件と判定基準

- 申請に必要な書類と準備のポイント

- よくある失敗例と対策方法

- 申請から受給までの具体的な流れ

「難しそうで諦めかけていた」という方も、この記事を読めば申請への第一歩を踏み出せるはずです。

精神障害で障害年金はいくらもらえる?受給額と等級の関係

「障害年金を受給できたとして、実際にいくらもらえるのだろう?」

これは多くの方が最も気になる点だと思います。精神障害の障害年金は、症状の程度(等級)と加入していた年金制度によって受給額が決まります。令和6年度(最新)の受給額をもとに、具体例を交えながら解説します。

実際の受給例:あなたはいくらもらえる?

まず、具体的な受給例からイメージしていただきましょう。

【ケース1】会社員Aさん(うつ病で2級認定)

会社員として15年間勤務し、平均的な給与水準だった方が2級認定を受けた場合、障害基礎年金と障害厚生年金を合わせて年額約140万円(月額約11.6万円)の受給が可能です。さらに配偶者がいる場合は、年額約23万円が加算されます。

【ケース2】自営業Bさん(統合失調症で2級認定)

国民年金のみに加入していた方が2級認定を受けた場合、障害基礎年金として年額約81.6万円(月額約6.8万円)を受給できます。18歳未満の子どもが2人いる場合は、年額約47万円が加算され、合計約129万円となります。

【ケース3】20歳前発症Cさん(発達障害で2級認定)

20歳前に発症した場合は保険料納付要件が不要で、障害基礎年金として年額約81.6万円(月額約6.8万円)を受給できます。ただし、所得制限があり、一定以上の所得がある場合は支給が停止または減額されます。

※障害年金は非課税ですので、所得税や住民税はかかりません。

令和6年度の障害年金受給額一覧

それでは、令和6年度における具体的な受給額を見ていきましょう。

障害基礎年金の受給額

障害基礎年金は定額制です。1級は2級の1.25倍となっています。

| 障害基礎年金 1級 | 年額1,020,000円(月額約85,000円) |

| 障害基礎年金 2級 | 年額816,000円(月額約68,000円) |

子どもの加算額

| 1人目・2人目の子 | 各234,800円 |

| 3人目以降の子 | 各78,300円 |

※子とは次の者に限ります:

- 18歳到達年度末(高校卒業年齢)までの子ども

- 障害等級1級または2級の障害状態にある20歳未満の子ども

障害厚生年金の受給額

厚生年金に加入していた方は、障害基礎年金に加えて、加入期間や給与水準に応じた報酬比例部分が上乗せされます。このため、会社員や公務員だった方は受給額が大幅に増えます。

| 障害厚生年金 1級 | 報酬比例の年金額×1.25+障害基礎年金1級 (+配偶者加算額234,800円) |

| 障害厚生年金 2級 | 報酬比例の年金額+障害基礎年金2級 (+配偶者加算額234,800円) |

| 障害厚生年金 3級 | 報酬比例の年金額 (最低保障額612,000円) |

| 障害手当金(一時金) | 報酬比例の年金額×2年分 (最低保障額1,224,000円) |

※配偶者加算は、65歳未満の配偶者がいる場合に加算されます。

重要なポイント:

- 若くして障害を負い厚生年金の加入期間が短い場合でも、最低300月(25年)加入したものとして計算されるため、一定額は保障されます

- 3級には最低保障額(年額612,000円)が設けられており、報酬比例額が低くても一定の受給が可能です

- 配偶者がいる場合、1級・2級では年額約23万円が加算されます(65歳未満の配偶者に限る)

等級はどうやって決まる?判定基準を解説

「自分は何級に該当するのだろう?」と気になる方も多いでしょう。精神障害の等級判定は、日常生活や就労における制限の程度によって決定されます。診断名だけでなく、実際の生活への影響が重視されます。

| 1級 | 日常生活の自立が著しく困難な状態 他人の援助なしではほとんど身の回りのことができない、重度の統合失調症やうつ病により終日就床を必要とする状態など。 具体例:食事の準備ができない、入浴や着替えに援助が必要、一人では外出できない、など |

| 2級 | 日常生活に著しい制限を受ける状態 自分で身の回りのことはできるものの、社会生活での活動に著しい制限があり、時に付き添いや見守りが必要な状態。 具体例:家庭内での生活は可能だが就労は困難、通院に付き添いが必要、金銭管理に支援が必要、など |

| 3級 (障害厚生年金のみ) | 労働が制限を受ける状態 フルタイム勤務に耐えられない、軽度の仕事しかできない場合が該当。日常生活は基本的に自立。 具体例:短時間勤務や配慮ある環境でのみ就労可能、ストレスの多い業務は困難、など |

等級判定で重視される4つのポイント:

- 症状の重症度と経過:症状がどの程度持続しているか

- 治療状況と改善の見込み:服薬や通院の状況、治療への反応

- 日常生活における支援の必要性:家族の援助がどれだけ必要か

- 社会活動への参加状況:就労や外出、対人関係の状況

特に重要なのは、診断書の医学的所見と生活状況申立書の記載内容の整合性です。医師の所見と実際の生活状況が一致していることで、より適切な等級判定につながります。

なお、これらの金額は毎年の物価スライド制により改定される可能性があります。また、個々の状況によって実際の受給額は異なりますので、より正確な試算を希望される場合は、当事務所までお気軽にご相談ください。

精神障害の障害年金を受給できる条件

「自分は障害年金を受給できるのだろうか?」

この疑問に答えるため、まず受給条件をチェックしてみましょう。精神障害による障害年金の受給には、3つの基本要件をすべて満たす必要があります。一つでも欠けると受給できないため、正確な確認が重要です。

まずは簡単チェック!あなたは受給できる?

以下の3つの質問にすべて「はい」と答えられれば、受給できる可能性があります。

- □ 精神疾患で初めて医師の診察を受けた日(初診日)に、国民年金か厚生年金に加入していた、または20歳前だった

- □ 初診日の前々月までに、一定期間の保険料を納付している(または20歳前発症)

- □ 現在、精神障害により日常生活や仕事に支障がある

「よくわからない」「昔のことで記憶があいまい」という方も、諦める必要はありません。当事務所では、複雑なケースでも丁寧に調査し、受給の可能性を探ります。

受給の3つの基本要件を詳しく解説

それでは、3つの要件をそれぞれ詳しく見ていきましょう。

要件1:初診日要件【最も重要】

初診日とは、精神疾患で初めて医師の診察を受けた日を指します。この初診日がいつだったかによって、受給できるかどうかが決まるため、最も重要な要件です。

初診日に以下のいずれかの状態である必要があります:

- 国民年金に加入していた(自営業、学生、無職など)

- 厚生年金に加入していた(会社員、公務員)

- 20歳前であった(学生時代など)

よくある疑問:

Q:複数の医療機関を受診している場合はどうなる?

A:最も古い受診日が初診日となります。心療内科を受診する前に、内科や他の診療科を受診していた場合でも、その日が初診日となる可能性があります。

Q:治療を中断していた期間がある場合は?

A:同一の精神疾患であれば、治療が中断していても最初の受診日が初診日として認定されます。

Q:初診日を証明する書類がない場合は?

A:カルテが残っていない場合でも、お薬手帳、診察券、健康診断結果、職場の記録、家族の証言など、様々な補助資料で証明できる場合があります。諦めずにご相談ください。

要件2:保険料納付要件

初診日の前々月までに、一定期間の保険料を納付している必要があります。以下のいずれかを満たせばOKです。

【原則】3分の2要件

初診日の前々月までの加入期間の3分の2以上で保険料を納付または免除されている

【特例】直近1年要件

初診日の前々月までの直近1年間に未納がない(令和8年4月1日前の初診日に適用される特例措置)

保険料納付とみなされるもの:

- 実際に保険料を納付した期間

- 法定免除・申請免除・納付猶予を受けた期間

- 学生納付特例を受けた期間

- 国民年金第3号被保険者期間(会社員の配偶者)

重要:20歳前に発症した場合の特例

20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は不要です。ただし、受給後は所得制限が適用されます。

「学生時代に発症したけど、年金なんて払っていなかった…」という方も、20歳前であれば受給できる可能性があります。

要件3:障害の程度

障害認定日(原則として初診日から1年6ヶ月後)、または現在において、障害年金の等級に該当する程度の障害がある必要があります。

精神障害の場合、以下の点が総合的に評価されます:

- 症状の重症度と継続性:どの程度の症状が、どのくらい続いているか

- 治療状況:通院頻度、服薬内容、治療への反応性

- 日常生活への影響:食事、入浴、家事、外出などの状況

- 社会生活への影響:就労、対人関係、金銭管理などの状況

よくある誤解:

- ❌「働いていると受給できない」→ ⭕働いていても、配慮ある環境や短時間勤務の場合は受給できる可能性があります

- ❌「入院していないと受給できない」→ ⭕通院治療のみでも、生活への影響が大きければ受給可能です

- ❌「診断名で決まる」→ ⭕診断名ではなく、実際の生活への影響度で判断されます

対象となる精神疾患の種類

障害年金の対象となる精神疾患は幅広く、以下のような疾患が含まれます。診断名よりも、症状による生活への影響が重視される点が重要です。

主な対象疾患

気分障害

- うつ病(大うつ病性障害)

- 双極性障害(躁うつ病)

- 持続性抑うつ障害など

統合失調症圏

- 統合失調症

- 統合失調感情障害

- 妄想性障害など

不安障害・ストレス関連障害

- パニック障害

- 社会不安障害

- 強迫性障害(強迫症)

- PTSD(心的外傷後ストレス障害)

発達障害

- 自閉スペクトラム症(ASD)

- 注意欠如・多動症(ADHD)

- 学習障害など

その他

- 知的障害

- てんかん

- 高次脳機能障害

- 認知症(若年性アルツハイマー病など)

うつ病・双極性障害の受給ポイント

うつ病や双極性障害で障害年金を受給するには、単なる診断だけでなく、症状が日常生活に与える具体的な影響が重要です。

認定されやすいケース:

- 睡眠障害により昼夜逆転が続いている

- 意欲低下により基本的な身の回りのことが困難

- 集中力や持続力の低下で作業が続けられない

- 対人関係の維持が困難で外出もままならない

- 服薬を続けているが症状が改善しない、または副作用が強い

「休職中だけど、傷病手当金が切れたらどうしよう…」という方も、障害年金の対象となる可能性があります。早めのご相談をお勧めします。

統合失調症の受給ポイント

統合失調症は、症状の種類(陽性症状・陰性症状・認知機能障害)とその影響度が総合的に評価されます。

認定で重視される症状:

- 陽性症状:幻覚、妄想により日常生活が混乱している

- 陰性症状:意欲低下、感情の平坦化により活動が著しく制限されている

- 認知機能障害:注意力や記憶力の低下により複雑な作業ができない

- 社会機能の低下:対人関係の維持や環境変化への適応が困難

慢性的な経過をたどることが多いため、長期的な治療の継続性と家族の支援状況も重要な判断材料となります。

発達障害・知的障害の特例

発達障害や知的障害の場合、多くは20歳前に症状が現れているため、20歳前障害として申請できます。

重要なポイント:

- 20歳前後(17歳〜23歳頃)に受診していれば、障害認定日請求が可能

- 20歳前後に受診していなくても、現在の症状での請求(事後重症請求)が可能

- 社会性やコミュニケーションの困難さの程度が重視される

- 二次障害(うつ状態、不安障害など)がある場合は、その影響も考慮される

「大人になってから発達障害と診断されたけど、子どもの頃から困難があった」という方は、20歳前障害として認定される可能性があります。

「自分は該当するか分からない」という方へ

ここまで読んで、「条件を満たしているか自信がない」「初診日が証明できるか不安」と感じる方も多いでしょう。

実は、条件を満たしているのに「自分には無理」と諦めてしまう方が非常に多いのが現実です。初診日の証明が難しいケース、保険料の納付状況が複雑なケース、症状の波があって診断書の記載に不安があるケースなど、様々な困難があります。

当事務所では、「諦めない障害年金」をモットーに、複雑なケースでも丁寧に調査し、受給の可能性を探ります。まずは無料相談で、あなたの状況を詳しくお聞かせください。

精神障害の障害年金申請に必要な書類と準備

「申請したいけど、何から準備すればいいの?」

障害年金の申請には複数の書類が必要です。特に精神障害の場合、診断書と生活状況申立書の内容が受給の可否を大きく左右します。この2つの書類を中心に、準備のポイントを解説します。

必要書類の全体像【チェックリスト付き】

まず、必要な書類の全体像を把握しましょう。準備の順序も重要です。

【1】基本書類(全員必須)

- □ 年金請求書(年金事務所または市区町村で入手)

- □ 診断書(障害認定日から3ヶ月以内の状態を記載)

- □ 受診状況等証明書(初診日を証明する書類)

- □ 病歴・就労状況等申立書(本人が作成)

- □ 戸籍謄本(発行から1ヶ月以内)

- □ 住民票(発行から1ヶ月以内、マイナンバー記載なし)

- □ 通帳のコピーまたはキャッシュカードのコピー

- □ 年金手帳またはマイナンバーが確認できる書類

【2】該当者のみ必要な書類

- □ 子どもの戸籍謄本または住民票(18歳未満の子がいる場合)

- □ 世帯全員の住民票(配偶者加算がある場合)

- □ 所得証明書(20歳前障害の場合)

【3】あると有利な補助資料

必須ではありませんが、症状や生活状況をより詳しく伝えるために有効な資料です。

- お薬手帳のコピー

- 医療費の領収書

- デイケアや就労支援施設の利用記録

- 休職証明書や診断書(会社提出用)

- 家族や支援者からの状況説明書

最重要!診断書の準備とポイント

診断書は申請書類の中で最も重要です。精神障害の場合、症状を客観的に示す必要があり、その記載内容が受給の可否を大きく左右します。

診断書作成の流れ

ステップ1:主治医に依頼する(診察の2〜3週間前)

- 診断書作成の可否を確認する

- 料金を確認する(通常5,000円〜10,000円程度)

- 完成までの期間を確認する(通常2週間〜1ヶ月)

ステップ2:生活状況メモを準備する

医師は診察時の様子しか見ていません。自宅での実際の生活状況を詳しく伝えることが重要です。

- 一日の生活リズム(起床・就寝時間、食事の回数など)

- できないこと、困っていること

- 家族の援助が必要な場面

- 外出の頻度や状況

- 服薬の効果や副作用

ステップ3:診察時に詳しく伝える

診察時間は限られています。準備したメモをもとに、具体的なエピソードを伝えましょう。

- ❌ 悪い例:「調子が悪いです」

- ⭕ 良い例:「朝起きられない日が週3日あり、家族に起こされても起きられません。昼過ぎまで布団から出られないこともあります」

ステップ4:診断書の内容を確認する

診断書ができたら、必ず内容を確認しましょう。以下の点をチェックしてください:

- 症状や生活状況が具体的に記載されているか

- 日常生活能力の判定・程度の評価が適切か

- 就労状況が正確に記載されているか

- 治療経過や今後の見通しが記載されているか

注意:記載内容に疑問がある場合は、遠慮せず主治医に確認を依頼してください。ただし、医師によっては障害年金の診断書作成に不慣れな場合もあります。当事務所では、診断書作成前の相談や、記載内容の確認もサポートしています。

生活状況申立書(病歴・就労状況等申立書)の書き方

生活状況申立書は、あなた自身が作成する最も重要な書類です。医師の診断書では伝えきれない、実際の生活での困難さを詳しく記載します。

記載の基本原則:具体的に、ありのままに

抽象的な表現ではなく、具体的な状況やエピソードを書くことが重要です。

- ❌ 悪い例:「日常生活が困難です」

- ⭕ 良い例:「朝起きられない日が週に3〜4日あります。アラームを5個設定していますが、家族が部屋に来て声をかけ、体を揺すらないと起きられません。起きても頭がぼーっとしており、着替えに30分以上かかります」

記載すべき主な内容

1. 発症から現在までの経過

- いつ頃から症状が出始めたか

- 初めて医療機関を受診した経緯

- 症状の変化や治療の経過

- 転院や治療中断があればその理由

2. 一日の生活リズム

- 起床・就寝時間とその状況

- 食事の回数、準備方法、摂取量

- 入浴や着替えの頻度と状況

- 服薬管理(自分でできるか、家族の管理が必要か)

- 日中の過ごし方

3. 家事や日常動作

- できること、できないこと

- 家族の援助が必要な場面

- 料理、洗濯、掃除などの状況

- 金銭管理の状況

4. 外出や社会活動

- 外出の頻度と目的(通院、買い物など)

- 一人で外出できるか、付き添いが必要か

- 公共交通機関の利用状況

- 対人関係の状況

5. 就労状況

- 現在の就労状況(働いている、休職中、退職など)

- 働いている場合:勤務時間、業務内容、職場での配慮

- 休職や退職の経緯

- 就労の継続性や困難な点

記載時の注意点

- 良い時と悪い時の両方を記載:症状に波がある場合は、調子の良い時と悪い時の両方を説明する

- 家族の意見も参考に:自分では気づかない点を家族が見ていることもある

- 診断書との整合性:診断書の内容と矛盾しないように注意する

- 誇張しない、隠さない:ありのままの状況を正直に書く

生活状況申立書の作成は、多くの方が最も苦労される部分です。当事務所では、ヒアリングをもとに効果的な申立書の作成をサポートしています。

初診日を証明する書類の準備

初診日の証明は、受給資格を決定づける重要な要素です。最も困難な準備の一つですが、諦めずに様々な方法を試すことが大切です。

証明方法の優先順位

【最優先】医療機関の記録

- 初診時の医療機関に「受診状況等証明書」を依頼する

- カルテの法定保存期間(5年)を過ぎている場合は、「受診状況等証明書が添付できない申立書」を提出

【次善】本人が保管している記録

- お薬手帳(最も有力)

- 診察券

- 医療費の領収書

- 健康保険の受診記録

【補助的】関連資料

- 職場の健康診断結果

- 休職証明書や診断書(会社提出用)

- 学校の健康診断票

- 家族や職場の上司など第三者の証言

初診日証明が難しいケースでも諦めない

「カルテがない」「病院が廃業した」「記憶があいまい」という場合でも、複数の補助資料を組み合わせることで初診日を推定できる場合があります。

当事務所では、初診日証明が困難なケースでも、様々な角度から証拠を集め、粘り強く対応します。「無理かもしれない」と思っても、まずはご相談ください。

書類準備のスケジュール目安

書類準備には想像以上に時間がかかります。余裕を持った準備計画を立てましょう。

| 準備開始〜2週間 | ・初診日の確認と初診医療機関への問い合わせ ・基本書類(戸籍謄本、住民票など)の取得 ・主治医に診断書作成を依頼 |

| 2週間〜4週間 | ・生活状況申立書の下書き作成 ・家族からの情報収集 ・補助資料の収集 |

| 4週間〜6週間 | ・診断書の受け取りと内容確認 ・生活状況申立書の清書 ・全書類の最終チェック |

| 6週間目 | ・年金事務所または市区町村へ提出 |

重要:診断書の作成には2週間〜1ヶ月かかることが多いため、早めの依頼が必要です。また、初診日の証明書類の取得に予想外の時間がかかることもあります。

専門家サポートの活用も検討を

ここまで読んで、「準備が大変そう…」「自分一人でできるか不安…」と感じた方も多いのではないでしょうか。

精神障害の障害年金申請は、専門的な知識と経験が必要です。特に以下のようなケースでは、専門家のサポートが有効です:

- 初診日の証明が難しい

- 複数の医療機関を受診している

- 診断書の記載内容に不安がある

- 生活状況申立書をどう書けばいいか分からない

- 体調が悪く、書類準備が困難

- 過去に不認定となった経験がある

当事務所では、書類作成から提出まで、全面的にサポートいたします。まずは無料相談で、あなたの状況を詳しくお聞かせください。

よくある精神障害の障害年金申請の失敗例と対策

「せっかく申請したのに不認定になってしまった…」

このような結果になるのは、非常に残念なことです。しかし、多くの場合、適切な準備と対策により不認定は防げます。実際の失敗事例から学び、同じ失敗を繰り返さないようにしましょう。

ここでは、当事務所が相談を受けた中で特に多い失敗例と、その具体的な対策をご紹介します。

失敗例1:診断書の記載が不十分

【こんなケース】

Aさん(40代、うつ病)は、主治医に診断書を依頼しましたが、認定されませんでした。診断書を見ると、「うつ状態が継続している」「通院加療中」といった記載はあるものの、日常生活への具体的な影響が書かれていなかったのです。

医師は診察室での様子しか見ていません。そのため、自宅での生活の困難さが診断書に反映されないことが多いのです。

診断書でよくある不備

- 症状の記載が抽象的で具体性に欠ける

- 日常生活能力の判定が実態より軽く評価されている

- 家族の援助の必要性が記載されていない

- 就労状況や職場での配慮が不正確

- 治療経過や今後の見通しが不明確

対策:医師とのコミュニケーションが鍵

診察前の準備

- 症状日記をつける:日々の症状や困っていることを記録し、診察時に見せる

- 生活状況メモを作成:できないこと、家族の援助が必要なことを箇条書きにする

- 家族にも同行してもらう:本人が気づかない変化を家族から伝えてもらう

診察時の伝え方

- ❌「調子が悪いです」→ ⭕「朝起きられず、週3日は昼まで寝ています。家族が起こしに来ても起きられません」

- ❌「家事ができません」→ ⭕「料理は全くできず、食事は家族が作ったものを食べるだけです。洗濯物も自分では干せず、母に手伝ってもらっています」

- ❌「仕事が続きません」→ ⭕「週3日、1日4時間のパートをしていますが、疲労で月に2〜3回は休んでしまいます。上司に体調を気遣ってもらいながら、なんとか続けている状態です」

診断書完成後の確認ポイント

- □ 日常生活能力の判定が実態を反映しているか

- □ 援助の必要性が記載されているか

- □ 就労状況が正確に記載されているか

- □ 症状の変動や今後の見通しが記載されているか

記載内容に疑問がある場合は、遠慮せず主治医に確認を依頼しましょう。「先生の負担になるのでは…」と遠慮する方が多いですが、正確な診断書は適切な認定を受けるために必要不可欠です。

失敗例2:生活状況申立書が抽象的

【こんなケース】

Bさん(30代、統合失調症)の生活状況申立書には、「日常生活が困難」「意欲が低下している」「対人関係が苦手」といった抽象的な表現ばかりが並んでいました。審査する側は、具体的な生活状況がイメージできず、障害の程度を判断できません。

対策:具体的なエピソードで伝える

生活状況申立書は、「一日の生活の様子を記録したドキュメンタリー」をイメージして書きましょう。

具体的な記載例の比較

| 抽象的な記載(❌) | 具体的な記載(⭕) |

|---|---|

| 睡眠リズムが乱れている | 夜中の2〜3時まで眠れず、朝は10時頃まで起きられない。アラームを5個設定しているが、家族が部屋に来て体を揺すらないと起きられない日が週に3〜4日ある |

| 食事の準備ができない | 料理は全くできず、冷蔵庫から食材を出すこともできない。母が作った食事を温めて食べるだけで、母が不在の日は食事を抜くこともある。食欲もなく、1日1食の日が週に2〜3日ある |

| 外出が困難 | 通院以外の外出はほとんどない。通院時も一人では不安で、必ず家族が付き添う。電車に乗ると動悸がして途中下車することもあり、タクシーを利用している |

| 対人関係が苦手 | 家族以外との会話はほとんどない。友人からの連絡にも返信できず、数ヶ月連絡が途絶えている。買い物はセルフレジを使い、店員との会話を避けている |

記載する際のチェックポイント

- □ 頻度や回数を具体的に示しているか(「週に3回」「1日2時間」など)

- □ 誰の援助が必要か明記しているか

- □ できることとできないことを明確に区別しているか

- □ 症状の波がある場合、良い時と悪い時の両方を説明しているか

- □ 家族の負担や配慮の内容を具体的に書いているか

「どう書けばいいか分からない」という方は、家族に一日の様子をインタビューしてもらい、それをもとに作成するのも有効です。

失敗例3:初診日の証明ができない

【こんなケース】

Cさん(50代、うつ病)は、20年前に初めて心療内科を受診しました。しかし、その医療機関はすでに廃業しており、カルテも残っていません。初診日を証明する書類が何もなく、申請を諦めかけていました。

対策:あきらめずに証拠を集める

初診日の証明は確かに難しいケースがありますが、複数の補助資料を組み合わせることで証明できる場合があります。

探すべき資料リスト

【優先度:高】

- お薬手帳(最も有力な証拠)

- 診察券や領収書

- 健康保険の給付記録(協会けんぽ、健保組合に問い合わせ)

【優先度:中】

- 職場の健康診断結果

- 休職証明書や会社提出用の診断書

- 学校の健康診断票や保健室の記録

- 日記や手帳の記録

【優先度:低(補助的)】

- 家族の証言(第三者証明)

- 職場の上司や同僚の証言

- 当時の状況を示す手紙やメール

実際の成功例

Cさんのケースでは、以下の資料を組み合わせることで初診日が認定されました:

- 実家の押し入れから見つかった古い診察券

- 当時勤めていた会社の健康診断結果(人事部に保管されていた)

- 母親による第三者証明(発症時の様子を詳細に記載)

- 次に受診した医療機関のカルテ(「以前、○○病院で治療を受けていた」という記載があった)

「証明できないから無理」と諦めずに、当事務所にご相談ください。経験豊富な社会保険労務士が、様々な角度から証拠を探すお手伝いをします。

失敗例4:診断書と生活状況申立書の内容が矛盾

【こんなケース】

Dさん(40代、双極性障害)の診断書には「日常生活に著しい制限がある」と記載されていましたが、生活状況申立書には「週3日パートで働いている」「休日は友人と出かけることもある」と書かれていました。両者の内容に矛盾があり、審査で「実際の障害の程度が不明確」と判断されました。

対策:整合性を保ちながら実態を正確に伝える

診断書と生活状況申立書は、同じ現実を異なる視点から記載したものです。内容に整合性を持たせることが重要です。

整合性を保つためのポイント

- 就労状況の正確な記載:働いている場合は、勤務時間、業務内容、職場での配慮、欠勤の頻度などを具体的に記載する

- 「できること」の背景を説明:「友人と出かける」場合も、「月に1回程度、体調の良い日だけ」「友人が全て計画してくれる」など、状況を詳しく説明する

- 症状の波を明確に:良い時と悪い時の両方を記載し、悪い時の状態を詳しく説明する

正しい記載例

「週3日、1日4時間のパートをしています。しかし、体調により月に2〜3回は欠勤してしまいます。職場では体調に配慮してもらい、単純作業のみを担当させてもらっていますが、集中力が続かず、何度も休憩を取らせてもらっています。休日は疲労のため一日中寝ていることが多く、外出できるのは月に1〜2回、体調の良い日だけです。」

失敗例5:「自分で申請できる」と過信して失敗

【こんなケース】

Eさん(30代、うつ病)は、インターネットで情報を集め、自分で申請しました。しかし、初診日要件の理解が不十分で、保険料納付要件も正確に確認できていませんでした。結果、要件を満たしていない状態で申請してしまい、不認定となりました。

さらに、一度不認定になると、同じ理由での再申請が難しくなります。

対策:専門家に相談する勇気を持つ

障害年金の申請は、一度きりのチャンスと考えるべきです。特に以下のようなケースでは、専門家のサポートが有効です:

- 初診日の証明が難しい

- 複数の医療機関を受診している

- 保険料の納付状況が複雑

- 症状に波があり、診断書の記載に不安がある

- 過去に不認定となった経験がある

- 体調が悪く、書類準備が困難

専門家に依頼するメリット

- 受給要件を正確に判断できる

- 診断書作成前に医師へのアドバイスができる

- 効果的な生活状況申立書を作成できる

- 初診日証明の様々な方法を熟知している

- 不認定になった場合の審査請求もサポートできる

失敗しないための最終チェックリスト

申請前に、以下の項目を必ず確認しましょう。

【受給要件の確認】

- □ 初診日が国民年金または厚生年金の加入期間中、または20歳前である

- □ 保険料納付要件を満たしている

- □ 障害の程度が等級に該当している

【診断書の確認】

- □ 症状が具体的に記載されている

- □ 日常生活能力の判定が実態を反映している

- □ 援助の必要性が明記されている

- □ 就労状況が正確に記載されている

【生活状況申立書の確認】

- □ 具体的なエピソードで記載されている

- □ 頻度や回数が明記されている

- □ 家族の援助内容が具体的に書かれている

- □ 診断書との整合性が取れている

【初診日証明の確認】

- □ 受診状況等証明書を取得できた(または代替資料を準備した)

- □ 補助資料を可能な限り収集した

「諦めない」ことが最も重要

ここまで様々な失敗例をご紹介してきましたが、最大の失敗は「諦めること」です。

「初診日が証明できない」「診断書の内容に不安がある」「過去に不認定になった」…どのようなケースでも、適切な対策により受給できる可能性があります。

当事務所は、「諦めない障害年金」をモットーに、困難なケースでも粘り強くサポートします。一人で悩まず、まずは無料相談でご状況をお聞かせください。あなたの受給への道を、私たちが全力でサポートいたします。

精神障害の障害年金申請の流れと期間

「実際の申請はどのように進めるの?どのくらい時間がかかるの?」

ここまで読んで、申請への準備ができたら、いよいよ実際の手続きに入ります。申請から結果が出るまでの流れと、それぞれの段階で注意すべきポイントを解説します。

申請から受給までの全体スケジュール

障害年金の申請には、準備から受給開始まで通常3〜6ヶ月程度かかります。余裕を持った計画が重要です。

| 期間 | 段階 | 主な作業内容 |

|---|---|---|

| 準備期間 1〜2ヶ月 | 書類準備 | ・初診日の確認と証明書類の収集 ・主治医に診断書を依頼 ・基本書類の取得 ・生活状況申立書の作成 |

| 1日 | 書類提出 | ・年金事務所または市区町村窓口で提出 ・書類の不備チェック ・受付印のある控えを受領 |

| 3ヶ月程度 | 審査期間 | ・日本年金機構での審査 ・追加書類が必要な場合は提出 ・通院と治療の継続 |

| 審査後 | 結果通知 | ・年金証書の到着(認定の場合) ・不認定の場合は理由を確認 ・必要に応じて審査請求を検討 |

| 通知後 1〜2ヶ月 | 受給開始 | ・初回振込 ・以降は偶数月の15日に2ヶ月分が振込 |

重要なポイント:

- 診断書の作成に2週間〜1ヶ月かかることが多いため、早めの依頼が必要

- 初診日の証明書類の取得に予想外の時間がかかることもある

- 書類に不備があると、さらに時間がかかる

- 審査期間中も通院と治療の継続が重要

申請窓口と提出方法

申請窓口は、初診日に加入していた年金制度によって異なります。

障害基礎年金の場合

初診日に国民年金に加入していた場合(自営業、学生、無職など)、または20歳前に初診日がある場合

申請窓口:

- お住まいの市区町村の国民年金課

- または最寄りの年金事務所

障害厚生年金の場合

初診日に厚生年金に加入していた場合(会社員、公務員など)

申請窓口:

- 最寄りの年金事務所のみ

共済組合加入者の場合:

ご加入の共済組合にお問い合わせください。

相談・提出時のポイント

事前準備

- 予約が可能な場合は事前予約をする(待ち時間を短縮できる)

- 質問事項をメモしておく

- 全ての書類を整理して持参する

- 体調が不安な場合は家族に同行してもらう

窓口で確認すべきこと

- 書類に不備がないか

- 追加で必要な書類はないか

- 結果が出るまでの期間の目安

- 連絡方法(郵送のみか、電話連絡もあるか)

提出後に受け取るもの

- 受付印のある請求書の控え(必ず保管してください)

- 今後の流れを説明した書類

審査期間中の過ごし方

書類を提出したら、あとは結果を待つだけ…ではありません。審査期間中も適切な対応が重要です。

継続すべきこと

- 定期的な通院:治療を中断しないことが重要です

- 服薬の継続:処方された薬は指示通りに服用しましょう

- 症状の記録:体調の変化や困ったことをメモしておくと、更新時に役立ちます

- お薬手帳の保管:継続的な治療の証拠となります

追加書類の依頼があった場合

審査の過程で、追加書類の提出を求められることがあります。これは不認定を意味するものではありません。より正確な判断のための確認ですので、速やかに対応しましょう。

結果通知後の対応

認定された場合

年金証書が郵送で届きます。以下の内容を確認しましょう:

- 認定された等級(1級、2級、3級)

- 年金額

- 支給開始月

- 次回の診断書提出時期(有期認定の場合)

初回振込のタイミング

年金は偶数月の15日に、前2ヶ月分がまとめて振り込まれます。初回は、遡及分がある場合はまとめて振り込まれることもあります。

不認定となった場合

不認定の通知には、その理由が記載されています。諦める必要はありません。以下の対応が可能です:

1. 審査請求

通知を受け取った日の翌日から3ヶ月以内に、社会保険審査官に対して審査請求ができます。新たな証拠や説明を追加することで、判断が覆る可能性があります。

2. 再申請の検討

症状が悪化した場合や、新たな証拠が揃った場合は、再度申請することができます。

不認定となる主な理由:

- 初診日の証明が不十分

- 保険料納付要件を満たしていない

- 障害の程度が等級に該当しないと判断された

- 診断書や生活状況申立書の記載が不十分

不認定になった場合でも、適切な対応により認定される可能性があります。当事務所では、審査請求のサポートも行っていますので、ご相談ください。

まとめ:精神障害の障害年金で知っておくべき重要ポイント

精神障害による障害年金について、申請から受給までの流れを詳しく解説してきました。最後に、特に重要なポイントをまとめます。

この記事の重要ポイント

1. 受給額は等級と年金制度で決まる

令和6年度の場合、障害基礎年金2級で年額約81.6万円、会社員で厚生年金に加入していた方は報酬比例部分が上乗せされ、年額約140万円となるケースもあります。障害年金は非課税のため、老齢年金より実質的な手取りが多くなります。

2. 3つの受給要件をすべて満たす必要がある

- 初診日要件:初診日に年金に加入していた、または20歳前だった

- 保険料納付要件:一定期間の保険料を納付している

- 障害の程度:等級に該当する障害状態にある

特に初診日の証明は難しいケースも多いですが、複数の補助資料を組み合わせることで証明できる場合があります。

3. 診断書と生活状況申立書が受給の鍵

単なる診断名ではなく、実際の生活への影響を具体的に示すことが重要です。抽象的な表現ではなく、「週に3回」「1日2時間」といった具体的な頻度や状況を記載しましょう。

4. 申請には3〜6ヶ月かかる

書類の準備に1〜2ヶ月、審査に約3ヶ月かかります。診断書の作成には時間がかかるため、早めの準備が重要です。

5. よくある失敗は事前の対策で防げる

- 診断書の記載不足→医師に具体的な生活状況を伝える

- 生活状況申立書が抽象的→具体的なエピソードで記載する

- 初診日の証明ができない→複数の補助資料を収集する

- 診断書と申立書の矛盾→整合性を保ちながら実態を正確に伝える

「諦めない」ことが最も大切

ここまで読んでいただき、ありがとうございます。

精神障害の障害年金申請は、確かに複雑で難しい手続きです。「自分には無理かもしれない」「条件を満たしていないかもしれない」と不安に感じる方も多いでしょう。

しかし、本来受給できるはずの方が、申請の難しさや不安から諦めてしまうケースが非常に多いのが現実です。

私たち清水総合法務事務所は、「諦めない障害年金」をモットーに、複雑なケースでも粘り強くサポートしています。

- 初診日の証明が難しい

- 何度も転院している

- 診断書の内容に不安がある

- 過去に不認定になった

- 体調が悪くて書類準備ができない

どのようなケースでも、まずはご相談ください。あなたの状況を詳しくお聞きし、受給への最適な道筋をご提案いたします。

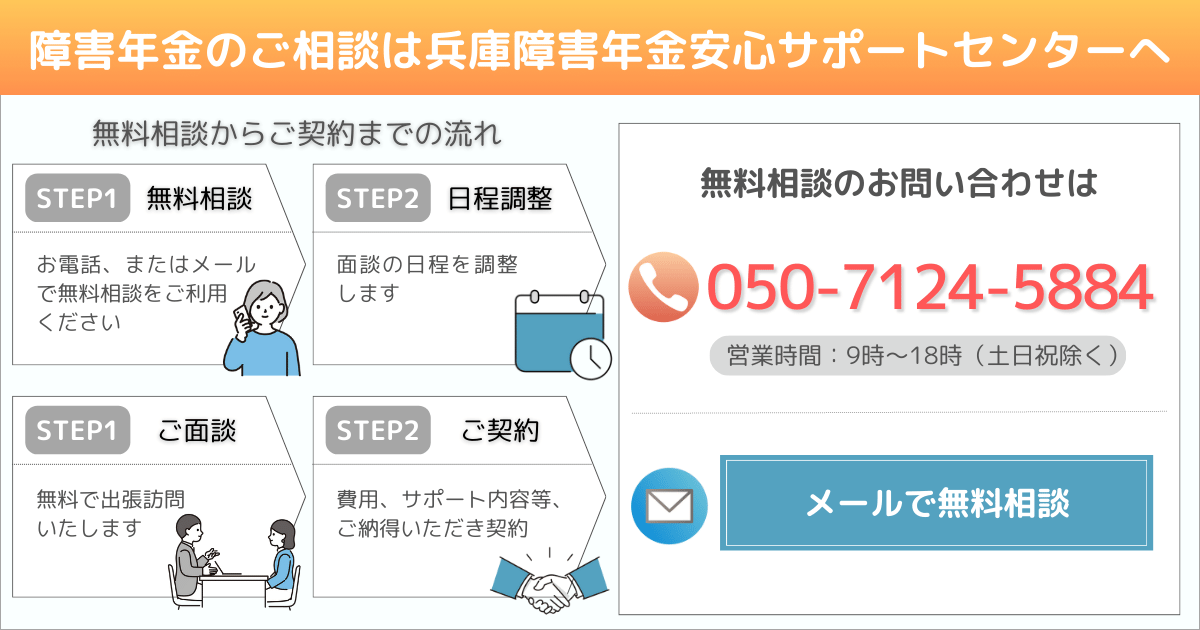

無料相談のご案内

清水総合法務事務所では、初回相談を無料で承っております。

相談でわかること:

- あなたが受給要件を満たしているか

- おおよその受給額の試算

- 申請に必要な準備と書類

- 申請から受給までのスケジュール

- 困難なケースへの対応方法

このような方はぜひご相談ください:

- 自分が対象になるか知りたい

- いくらもらえるか知りたい

- 申請方法がわからない

- 初診日の証明が難しい

- 診断書の記載に不安がある

- 過去に不認定になった

- 体調が悪くて自分で申請できない

障害年金は、精神障害により困難な状況にある方の生活を支える重要な制度です。一人で悩まず、まずは専門家にご相談ください。

清水総合法務事務所は、あなたの「諦めない」を全力でサポートします。

お電話またはメールフォームから、お気軽にお問い合わせください。あなたからのご連絡をお待ちしております。